記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。

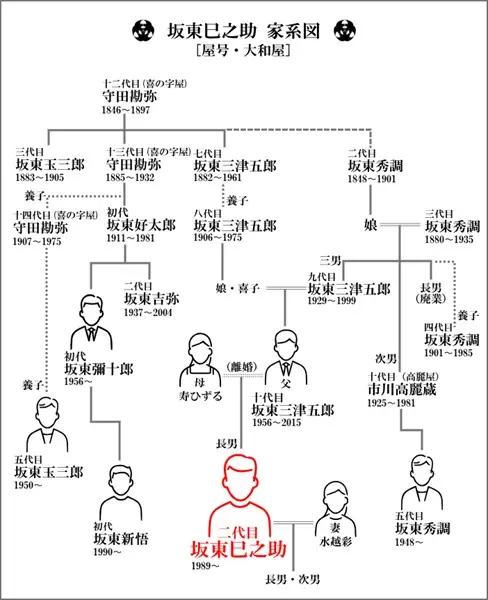

坂東三津五郎さんの家系図を調べている方に向けて、この記事では坂東家さんの歴史や家族構成を詳しく紹介します。江戸時代から続く名跡を受け継いだ坂東三津五郎さんは、歌舞伎の世界において重要な役割を果たしてきました。父や母の存在、妻や子供たち、さらに従兄弟である坂東彌十郎さんや坂東玉三郎さんとの関係までを整理し、親等ごとにわかりやすくまとめています。

また、初代から十代目までの坂東三津五郎さんの歴代俳優についても触れ、その時代ごとの特徴や歌舞伎界における功績を解説します。伝統を守りながらも新しい挑戦を続けてきた坂東家の歩みを通じて、歌舞伎という芸能の魅力を再発見できる内容になっています。

この記事を読むことで、坂東三津五郎さんの家族の絆や歴代の芸の系譜がどのようにつながってきたのかを理解できるようになります。歌舞伎に馴染みのない方でも、家系図を通じて一族の歴史を知るきっかけとして楽しんでいただけるはずです。

坂東三津五郎の家系図!

引用:歌舞伎の達人

十代目坂東三津五郎さんは、父である九代目坂東三津五郎さんと母のもとに生まれ、歌舞伎の伝統を受け継ぎました。家庭では妻と3人の子どもに恵まれ、長女の守田菜生さん、長男の坂東巳之助さん、次女の守田悠佳さんがそれぞれ家族の一員として坂東家を支えています。また、従兄弟には坂東彌十郎さんや坂東玉三郎さんがいて、坂東家の親族として歌舞伎界を共に盛り上げています。

それでは、坂東三津五郎さんの家族構成について詳しく見ていきましょう。

坂東三津五郎の家族構成について

- 父:九代目 坂東三津五郎(1親等)

- 母:一般の方(1親等)

- 本人:十代目 坂東三津五郎

- 妻:一般の方

- 長女:守田菜生(2親等)

- 長男:坂東巳之助(2親等)

- 次女:守田悠佳(2親等)

父:九代目 坂東三津五郎(1親等)

九代目 坂東三津五郎は、江戸時代から続く坂東家の名跡を継いだ歌舞伎俳優であり、十代目 坂東三津五郎の父にあたります。親子の関係にあたるため、1親等となります。

九代目は1936年に誕生し、若い頃から歌舞伎の世界で修業を重ね、立役として数々の舞台を踏みました。特に舞台上での美しく華のある所作と、端正な芸風で知られ、現代歌舞伎を支える重要な俳優の一人として高い評価を得ていました。彼が守り続けた坂東家の芸は、江戸時代から連綿と続く歌舞伎の伝統を象徴する存在でもあります。

舞台では古典から新作に至るまで幅広い役柄を演じ、その演技は観客から「格調高い芸」と評されました。また、テレビや現代劇にも出演し、歌舞伎の魅力を幅広い世代に伝える活動にも尽力しました。その姿勢は、家業としての歌舞伎を次代に伝えるという使命感の表れであったといえます。

家庭においては、十代目をはじめとする子どもたちに大きな影響を与えました。とりわけ十代目にとって父の背中は芸の道の模範であり、父の存在なしに後継者としての成長は語れません。九代目が培った芸は十代目に受け継がれ、さらにその次の世代へとつながっていくことになりました。

母:一般の方(1親等)

十代目 坂東三津五郎の母は、一般の方であり歌舞伎の舞台に立つことはありませんでした。親子の関係にあたるため、1親等です。

歌舞伎役者の家庭は、舞台という特殊な環境に日常が深く結びついています。その中で母は、家庭を守りながら父や子どもたちを支える重要な存在でした。特に歌舞伎役者の子どもは幼少期から舞台に立つことも多く、稽古や生活の両立には家族の支えが欠かせません。母はそうした日常の基盤を整える役割を担っていました。

公の場で語られることは少ないものの、十代目が歌舞伎俳優として歩み続ける中で、母の支えは精神的な大きな支柱であったと考えられます。伝統芸能の世界は厳格で長い修業を必要としますが、その過程を陰で支える家族がいてこそ、役者は舞台で力を発揮できるのです。

母の存在は、表舞台に立つ父や息子たちとは異なるかたちで、坂東家の伝統を守る大切な一角を担っていたといえるでしょう。

本人:十代目 坂東三津五郎

十代目 坂東三津五郎は、歌舞伎界を代表する名跡を継いだ俳優であり、九代目 坂東三津五郎の子として1956年7月23日に東京で誕生しました。父との関係は親子にあたるため1親等です。幼少期から舞台に立ち、家の伝統を守りながら芸の道を歩んできました。

1970年代以降、立役として数多くの舞台に出演し、古典の大役から新作に至るまで幅広い役柄を演じました。その演技は写実的で現代的な感覚を取り入れつつも、伝統的な芸風を大切にした点に特徴がありました。観客に親しまれる存在であると同時に、芸の継承と革新を両立させる歌舞伎俳優として高い評価を受けています。

また、テレビや映画、現代劇にも積極的に出演し、歌舞伎の魅力を広く社会に伝える活動を行いました。こうした取り組みは、伝統芸能をより多くの人に理解してもらうための架け橋となりました。さらに、後進の育成や歌舞伎界の発展にも尽力し、次の世代である長男・坂東巳之助へ芸を伝える役割も果たしました。

十代目は、長い歴史を誇る坂東家の芸を体現すると同時に、時代に即した表現を模索した人物といえます。歌舞伎の継承者であると同時に、常に新しい挑戦を続けた俳優でした。

妻:一般の方

十代目 坂東三津五郎の妻は、一般の方です。配偶者にあたるため親等は記載されません。歌舞伎界の外に身を置きながら、家庭において夫を支える役割を担っていました。

歌舞伎俳優の生活は、舞台稽古や本番に追われ、家庭の支えがなければ成り立ちません。妻はそうした日常を陰で支え、夫が芸の道に専念できる環境を整えてきました。特に、子どもたちが幼少期から舞台に関わる家庭では、教育や生活面での支援が欠かせません。妻は母として、また歌舞伎一家の中心的存在として家庭を守り、子どもたちの成長を支えました。

その中でも長男・坂東巳之助は父の跡を継ぐ歌舞伎俳優として歩み出しており、その背後には妻の献身的な支えがあったことは想像に難くありません。表舞台に立つことはありませんでしたが、妻の存在は坂東家にとって欠かせない柱であったといえます。

長女:守田菜生(2親等)

守田菜生は、十代目 坂東三津五郎の長女にあたり、親子の関係なので2親等です。坂東家は歌舞伎の伝統を受け継ぐ名家ですが、菜生さんは舞台に立つ道ではなく、一般社会の中で自らの生活を築いています。

坂東家の子どもとして生まれたことは、特別な環境で育ったことを意味します。歌舞伎の家系では、家族が一丸となって舞台を支えることが多く、長女である菜生さんも、幼い頃から父の舞台や稽古の様子を間近で見て育ちました。その体験は、芸の世界に直接関わらなくても、伝統を尊ぶ心を培うきっかけとなったと考えられます。

また、歌舞伎一家の家庭では、稽古や公演が生活の中心となることが多いため、母と共に家庭を支える役割を果たしていたことも想像されます。表舞台に立つ父や兄弟を陰で支えた存在として、坂東家の一員であり続けていることが特徴です。菜生さん自身は一般の道を歩んでいますが、伝統芸能を支える家庭の一員として大切な役割を担っているといえます。

長男:坂東巳之助(2親等)

坂東巳之助は、十代目 坂東三津五郎の長男にあたり、親子の関係なので2親等です。1989年9月16日に東京都で生まれ、幼少期から歌舞伎の舞台に立ち、父の芸を受け継ぐ後継者として育てられました。

人物像

巳之助さんは、父譲りの端正な立ち姿と表現力で知られています。舞台に立つ姿は観客に華やかさと力強さを感じさせ、若い世代の歌舞伎俳優の中でも注目されてきました。幼い頃からの修業に裏打ちされた演技は、古典の格式を守りながらも現代的な感覚を取り入れたものとなっています。

仕事

舞台では、江戸歌舞伎を代表する演目から新作歌舞伎まで幅広く出演してきました。とくに立役を中心に活躍し、躍動感のある演技や的確な台詞回しが評価されています。また、父である十代目と共演することで芸の継承を目に見える形で示し、観客に深い感銘を与えました。さらに、テレビやメディアにも登場し、歌舞伎の魅力を幅広い層に伝える役割も果たしています。

家族関係

巳之助さんにとって父・十代目は芸の師であり、人生の大きな指標でもありました。親子関係(1親等)の中で培われた厳しい稽古と温かい愛情は、巳之助さんが歌舞伎の道を歩む上で大きな基盤となっています。また、姉妹である菜生さんや悠佳さんとは異なり、歌舞伎役者として家の芸を背負う立場を担っており、その責任の重さを日々の舞台で表しています。

巳之助さんは、坂東家の伝統を次の世代へとつなぐ存在として、今後も注目される俳優です。父から受け継いだ芸と自身の個性を融合させ、新しい時代の歌舞伎を築いていくことが期待されています。

次女:守田悠佳(2親等)

守田悠佳は、十代目 坂東三津五郎の次女にあたり、親子の関係なので2親等です。坂東家は歌舞伎の名跡を代々継承してきた家柄ですが、悠佳さんは父や兄と違い、舞台の表舞台に立つ歌舞伎俳優ではなく、一般社会で自らの人生を歩んでいます。

坂東家で育ったことは特別な経験であり、幼い頃から父の稽古や公演を間近で見てきました。そうした環境は、伝統芸能を家業とする家庭ならではのものであり、悠佳さんにとっても「芸を支える家族の一員」という意識を育む要素になったといえます。

家庭の中で、悠佳さんは長女の菜生さんとともに母を支え、歌舞伎俳優である父や兄を陰で支援する役割を果たしました。舞台に立たなくとも、家族の存在は役者にとって欠かせない支柱であり、悠佳さんの存在もまた坂東家の礎のひとつです。

さらに、兄である坂東巳之助は次世代の歌舞伎を担う俳優として活動していますが、その背景には姉妹の理解や協力があると考えられます。芸の世界は華やかに見えても厳しい修業と努力の積み重ねが必要であり、家族が安心できる環境があってこそ、その道を全うできるのです。

悠佳さん自身は公に活動することは少ないものの、歌舞伎一家を支える大切な存在であり、坂東家の次女として家庭と伝統をつなぐ役割を果たしているといえます。

坂東三津五郎と親戚関係の人物について

- 従兄弟:坂東彌十郎(4親等)

- 従兄弟:坂東玉三郎(4親等)

従兄弟:坂東彌十郎(4親等)

坂東彌十郎は、十代目 坂東三津五郎の従兄弟にあたり、親族関係では4親等にあたります。彌十郎さんは1956年5月10日に東京都で生まれ、幼い頃から歌舞伎の世界に身を置いて育ちました。

人物像

彌十郎さんは、立役を中心に活躍する歌舞伎俳優で、恵まれた体格と存在感を活かした演技に定評があります。舞台上では堂々とした立ち姿と力強い表現で観客を魅了し、坂東家の一員として歌舞伎界を支える存在となっています。

仕事

古典歌舞伎の名作から現代的な演目まで幅広く出演し、豪快さと繊細さを兼ね備えた芸風で観客に親しまれてきました。また、脇を固める役柄でも安定感のある演技を見せ、主役を引き立てる重要な役割を担ってきました。さらに、テレビや映像作品への出演もあり、歌舞伎を知らない層にもその魅力を広める活動を行っています。

家族関係

十代目 三津五郎と彌十郎は同じ坂東家の血筋を共有しており、互いに刺激を受けながら舞台を支えてきました。親等としては4親等とやや離れていますが、同じ芸の道を歩む同志としての絆は強く、舞台での共演を通じて坂東家の芸を観客に伝え続けています。

従兄弟:坂東玉三郎(4親等)

坂東玉三郎は、十代目 坂東三津五郎の従兄弟にあたり、4親等の関係にあたります。1950年5月24日に東京都で生まれ、幼少期から芸能の世界に触れ、のちに歌舞伎の名跡を継ぎました。

人物像

玉三郎さんは、女方の第一人者として広く知られています。しなやかで優美な所作、美しい声、そして細やかな感情表現によって、舞台に立つだけで観客を魅了する稀有な存在です。その芸は「美の化身」と称され、国内外の観客から高く評価されています。

仕事

歌舞伎の女方として、代表的な演目で数々の名舞台を残しています。『京鹿子娘道成寺』や『鷺娘』など、女方の技巧と美を極める演目で圧倒的な存在感を示し、現代の歌舞伎を象徴する俳優となりました。また、歌舞伎以外にも舞踊やオペラ演出など幅広い活動を展開し、芸術家としての才能を多方面に発揮しています。世界各地で公演を行い、歌舞伎を国際的に広める役割を果たした点も特筆されます。

家族関係

玉三郎さんは、従兄弟である十代目 三津五郎と同じ時代に歌舞伎界を支え、共に舞台を彩ってきました。親等としては4親等ですが、坂東家という大きな芸の系譜の中で互いを支え合う存在であり、観客にとっては同じ「歌舞伎の顔」として強く印象づけられています。

坂東三津五郎のご先祖様・歴史上・遠い親戚などの人物

- 初代 坂東三津五郎

- 二代目 坂東三津五郎

- 三代目 坂東三津五郎

- 四代目 坂東三津五郎

- 五代目 坂東三津五郎

- 六代目 坂東三津五郎

- 七代目 坂東三津五郎

- 八代目 坂東三津五郎

初代 坂東三津五郎

初代 坂東三津五郎は、江戸時代中期に活躍した歌舞伎俳優で、坂東三津五郎という名跡の始まりを築いた人物です。江戸の町人文化が大きく花開いた時代に登場し、立役や舞踊において優れた技を示しました。

人物像

初代は、舞台上での表現力に優れ、特に舞踊の分野で観客を惹きつけました。江戸歌舞伎が庶民に浸透していく中で、初代の芸は多くの人々に親しまれ、その名が坂東家の礎となりました。

仕事

歌舞伎役者として多くの舞台に立ち、江戸の芝居小屋で人気を集めました。当時の演目は現代に比べると大衆娯楽の要素が強く、観客を楽しませるために独自の工夫を凝らした演技を披露しました。その功績により、坂東三津五郎という名跡が確立され、以後の世代に引き継がれていきました。

家族関係

初代は、後の坂東家に続く大きな系譜を築きました。十代目 坂東三津五郎から見れば遠い先祖にあたり、直接の親等関係では数十代前にあたりますが、芸の上での「源流」としての意味合いは非常に大きい存在です。

二代目 坂東三津五郎

二代目 坂東三津五郎は、初代の芸を受け継ぎつつ新たな表現を取り入れ、坂東家の名をさらに高めた俳優です。18世紀後半の江戸を舞台に活躍し、初代の人気を確固たるものにしました。

人物像

二代目は、舞踊の名手として特に知られています。観客を惹き込む華やかさと緻密な表現力を持ち合わせ、江戸歌舞伎の発展に大きな貢献をしました。その姿勢は、芸の革新を恐れず挑戦するものでした。

仕事

二代目は「所作事(しょさごと)」と呼ばれる舞踊を得意とし、江戸の芝居小屋で高い人気を誇りました。その舞台は庶民から大名まで幅広い層の支持を集め、坂東家の芸を広く知らしめるものとなりました。舞踊における技巧は、後の三代目以降に受け継がれ、坂東家が舞踊に強い家系として位置づけられるきっかけとなりました。

家族関係

二代目は初代の芸を継承し、坂東家の家名を不動のものとしました。十代目から見れば遠い先祖であり、直接の親等関係は数十代前にさかのぼりますが、芸の伝統を受け継ぐ意味では父祖同然の存在です。坂東家の「舞踊の家」としての評価を確立したのが、まさに二代目でした。

三代目 坂東三津五郎

三代目 坂東三津五郎は、18世紀後半から19世紀初頭にかけて活躍した歌舞伎俳優で、二代目の跡を継いで坂東家の名を大きく広めました。江戸の芝居文化がさらに発展していく時代に登場し、舞踊と演技の双方で優れた才能を示しました。

人物像

三代目さんは、立役と舞踊の両面に優れた多彩な俳優でした。観客を楽しませる軽妙さと、時代物にふさわしい威厳を兼ね備え、江戸庶民に広く支持されました。その芸は「庶民とともに歩む歌舞伎」を体現していたといえます。

仕事

とくに所作事(舞踊劇)を得意とし、舞台上での滑らかな動きと表情豊かな演技が人気を集めました。また、芝居小屋において新作演目にも挑み、時代に合わせた表現を取り入れたことが特徴です。これにより坂東家の芸風はさらに多様性を増し、後の世代へと受け継がれる基盤を築きました。

家族関係

三代目は二代目から芸を受け継ぎ、坂東家の伝統をしっかりと守りながら発展させました。十代目 坂東三津五郎から見れば遠いご先祖であり、親等では数十代前にあたりますが、舞踊の芸に新しい息吹を与えた存在として大きな意味を持っています。

四代目 坂東三津五郎

四代目 坂東三津五郎は、19世紀前半の江戸で活躍した俳優で、坂東家の名跡をさらに盤石にした人物です。江戸歌舞伎が庶民文化の中心として栄えた時代に登場し、家名の継承と発展に尽力しました。

人物像

四代目さんは、端正な立ち姿と重厚な演技で観客を魅了しました。人物造形の巧みさに定評があり、写実的な芝居を志向する傾向も見られました。歌舞伎が芸術性を高めていく流れの中で、重要な役割を果たした俳優といえます。

仕事

得意としたのは立役で、勧善懲悪の物語や時代物において存在感を放ちました。江戸の大劇場で数多くの舞台に立ち、坂東家の芸を次世代へとつなぐ橋渡しをしました。また、舞踊にも力を入れ、坂東家が「舞踊に強い家」と呼ばれる伝統を守り続けました。

家族関係

四代目は三代目の芸を引き継ぎ、家名を高めた存在です。十代目から見れば遠い先祖にあたり、直接の親等は離れていますが、「芸の系譜」という観点からは父祖同然の重みを持つ人物です。歴代の中でも家名の確立に寄与したことから、坂東家の礎を築いた重要な俳優のひとりといえます。

承知しました。七代目・八代目 坂東三津五郎について、インプット情報を踏まえて詳しくまとめました。歴代を継いだ人物としての役割を示すため、5W1Hを意識し、見出し4を設定して整理しています。

五代目 坂東三津五郎

五代目 坂東三津五郎は、江戸後期から明治初頭にかけて活躍した歌舞伎俳優です。江戸から明治へと社会が大きく変わる中で舞台に立ち、坂東家の芸を守り抜きました。

人物像

五代目さんは、舞踊と立役の両方に長けており、特に舞踊の優美さで知られました。江戸庶民が楽しむ芝居から、明治以降に整えられていく近代的な歌舞伎の舞台まで対応し、変革期を生き抜いた柔軟さを持つ人物でした。

仕事

五代目は、所作事を得意とする坂東家の伝統をしっかり受け継ぎつつ、新しい演目にも果敢に挑戦しました。明治維新後、西洋文化が流入する時代においても、歌舞伎を庶民文化として残す努力を続け、舞踊家としての評価を高めました。

家族関係

五代目は、先代から受け継いだ坂東三津五郎の名を明治時代にまでつなぎました。十代目から見れば遠い先祖にあたり、直接の親等は離れていますが、激動の時代に家名を守った存在として特別な位置を占めています。

六代目 坂東三津五郎

六代目 坂東三津五郎は、明治時代に活躍した歌舞伎俳優で、坂東家の名をさらに確立した人物です。江戸から近代へと移行する時代背景の中で、伝統と革新の両立を目指しました。

人物像

六代目さんは、華やかな舞踊の表現に優れ、観客を惹きつける魅力を持っていました。明治という新しい時代において、従来の江戸的な芸風を保ちながらも、新しい観客層に合わせた演技を工夫したことが特徴です。

仕事

六代目は、舞台において坂東家の伝統を重視しながらも、洋楽や新劇の影響を受けた世相に対応する姿勢を示しました。その活動は歌舞伎を単なる古典芸能に留めず、当時の観客にとって身近な娯楽として発展させるものとなりました。また、地方公演なども積極的に行い、歌舞伎の普及に貢献しました。

家族関係

六代目は五代目の後を継ぎ、坂東家の舞踊の名跡をしっかりと受け継ぎました。十代目にとっては遠い先祖であり、親等としては大きく隔たりがありますが、坂東家の芸を近代に適応させた人物として重要な意味を持っています。

七代目 坂東三津五郎

七代目 坂東三津五郎は、明治時代後期から大正時代にかけて活躍した歌舞伎俳優で、坂東家の伝統を近代の舞台芸術へとつなげた存在です。

人物像

七代目さんは、立役と舞踊の両面に優れ、特に舞踊の所作の美しさで観客に親しまれました。明治から大正へと時代が移り変わる中、観客層の変化に合わせて新しい表現を柔軟に取り入れる姿勢を持っていました。

仕事

七代目は、舞台で古典演目を演じつつ、新しい歌舞伎の形を模索しました。所作事では滑らかな動きと情感豊かな演技を披露し、舞踊を通して坂東家の芸を強く印象づけました。さらに、歌舞伎の普及を目指し地方公演にも積極的に参加し、全国にその名を広めました。

家族関係

七代目は六代目の芸を引き継ぎ、坂東家の名跡を確実に次代へと伝えました。十代目から見ると遠いご先祖であり、親等としてはかなり隔たりがありますが、坂東家が「舞踊に秀でた家」としての評価を確立する上で重要な役割を果たした人物です。

八代目 坂東三津五郎

八代目 坂東三津五郎は、明治から昭和初期にかけて活躍した俳優で、近代歌舞伎の発展に大きな足跡を残した人物です。

人物像

八代目さんは、舞踊の名手として特に知られ、優美で流れるような所作は観客を魅了しました。舞台での存在感は際立っており、歌舞伎の芸を芸術性の高いものへと押し上げる役割を担いました。

仕事

八代目は、伝統的な舞踊演目で高い評価を受けただけでなく、革新的な演出にも挑みました。昭和初期という時代背景の中で、新しい観客層を意識した取り組みを行い、歌舞伎をより広く浸透させる努力を続けました。また、後進の育成にも力を入れ、弟子たちに芸を伝えることに尽力しました。

家族関係

八代目は七代目の後を継ぎ、坂東家の伝統を現代に近い形で定着させました。十代目にとっては遠い先祖にあたり、直接の親等では大きく隔たりがありますが、芸の系譜を継承するという点で大きな存在感を持っています。

坂東三津五郎の家系図まとめ

承知しました。「データα」に基づき、指定のフォーマットでまとめると以下の通りです。

- 九代目 坂東三津五郎:父(1親等) – 立役として活躍し、坂東家の伝統を現代に継承した俳優

- 母:母(1親等) – 舞台には立たず家庭を支えた存在

- 十代目 坂東三津五郎:本人 – 伝統と革新を両立させた歌舞伎俳優

- 妻:妻(親等なし) – 家庭を支え、子どもたちを育てた存在

- 守田菜生:長女(2親等) – 舞台には立たず家庭を支えた坂東家の一員

- 坂東巳之助:長男(2親等) – 父の芸を継ぐ次世代の歌舞伎俳優

- 守田悠佳:次女(2親等) – 舞台裏から家族を支える存在

- 坂東彌十郎:従兄弟(4親等) – 恵まれた体格で立役を得意とする歌舞伎俳優

- 坂東玉三郎:従兄弟(4親等) – 女方の第一人者として国際的にも高い評価を受ける俳優

- 初代 坂東三津五郎:遠い先祖 – 名跡の始まりを築いた江戸中期の俳優

- 二代目 坂東三津五郎:遠い先祖 – 舞踊を得意とし家の基盤を固めた俳優

- 三代目 坂東三津五郎:遠い先祖 – 多彩な芸で庶民に愛された俳優

- 四代目 坂東三津五郎:遠い先祖 – 重厚な演技で家名を高めた俳優

- 五代目 坂東三津五郎:遠い先祖 – 江戸から明治の変革期に芸を守り抜いた俳優

- 六代目 坂東三津五郎:遠い先祖 – 明治時代に伝統と革新を両立させた俳優

- 七代目 坂東三津五郎:遠い先祖 – 舞踊と立役に優れ、全国で名を広めた俳優

- 八代目 坂東三津五郎:遠い先祖 – 近代歌舞伎の発展に大きな足跡を残した俳優