記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。

藤原道長の家系図について詳しく知りたい方に向けて、この記事では彼の家族構成や親族関係を分かりやすく解説します。

平安時代中期に絶大な権力を誇った藤原道長は、摂関政治を支配し藤原氏の最盛期を築いた人物です。その影響力の背景には、父母や兄弟姉妹、そして子供たちをはじめとする一族の存在がありました。

本記事では、藤原道長の父である藤原兼家や母の藤原時姫をはじめ、兄の藤原道隆や藤原道兼、異母兄の藤原道綱といった家族の関係性を詳しく紹介します。また、彼の妻である源倫子や子供たち、さらには伯父の藤原兼道、藤原伊尹、いとこの藤原義懐など、道長を取り巻く親族にも焦点を当てています。

さらに、藤原道長の祖先にあたる中臣鎌足、藤原不比等、藤原房前についても解説し、道長がどのような血筋のもとで生まれ、どのようにして藤原氏の繁栄を支えたのかを明らかにしていきます。

藤原道長の家系図やその家族に関する詳細な情報を知ることで、平安時代の摂関政治の実態や道長の影響力の大きさをより深く理解できるでしょう。ぜひ最後までお読みください。

目次

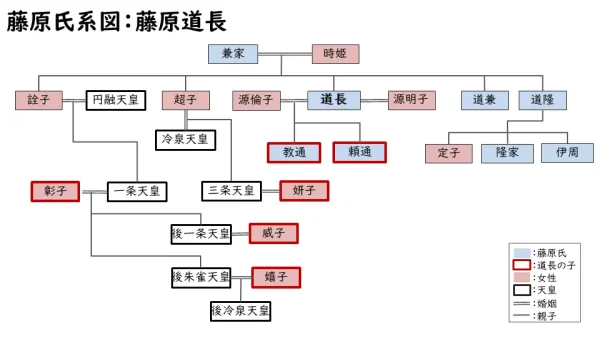

藤原道長の家系図!

引用:日本の歴史アップデート

藤原道長は、父・藤原兼家と母・藤原時姫の間に生まれ、藤原北家の嫡流として育ちました。

彼の兄には関白を務めた藤原道隆や、短期間で関白を務めた藤原道兼、異母兄には『蜻蛉日記』で知られる藤原道綱がいます。

また、正室の源倫子との間には、長男の藤原頼通をはじめとする多くの子供たちが生まれ、その娘たちは天皇家と結びつくことで、藤原氏の権力をさらに強固なものにしました。

それでは、藤原道長の家族構成について詳しく見ていきましょう。

藤原道長の家族構成について

- 父:藤原兼家(1親等)

- 母:藤原時姫(1親等)

- 長兄:藤原道隆(2親等)

- 次兄:藤原道兼(2親等)

- 異母兄:藤原道綱(2親等)

- 本人:藤原道長

- 妻:源倫子

- 長男:藤原頼通(1親等)

- 次男:藤原教通(1親等)

- 三男:藤原能信(1親等)

- 長女:藤原彰子(1親等)

- 次女:藤原妍子(1親等)

- 三女:藤原威子(1親等)

- 四女:藤原嬉子(1親等)

父:藤原兼家(1親等)

藤原兼家(ふじわらのかねいえ)は、平安時代中期の貴族であり、藤原道長の父です。藤原北家の出身で、朝廷内で大きな権力を握り、摂関政治を推し進めた重要な人物です。道長から見て1親等の父にあたります。

人物像

藤原兼家は、933年(承平3年)に生まれました。彼は藤原北家の嫡流にあたり、摂政や関白を務めた父・藤原師輔(ふじわらのもろすけ)の五男として誕生しました。幼少期から政治的手腕を発揮し、朝廷内で着実に昇進を重ねました。

彼は自らの家系を栄えさせるため、策略を駆使して権力を手にしました。特に、一条天皇の外祖父として影響力を持ち、その後の藤原氏の繁栄の礎を築きました。

仕事

藤原兼家は、藤原北家の勢力をさらに強固なものにするため、政略結婚や巧妙な政治工作を行いました。特に、花山天皇を退位させ、一条天皇を擁立することで権力を掌握しました。この策略により、藤原氏は摂政関白を独占する体制を確立しました。

また、彼は969年に右大臣に就任し、さらに991年には関白に昇進しました。彼の在任期間は短かったものの、その後の摂関政治の基盤を固める重要な役割を果たしました。

家族関係

藤原兼家は、数多くの子供をもうけ、その中でも藤原道隆、藤原道兼、そして藤原道長の3兄弟が特に有名です。長男の藤原道隆を関白に就け、次男の藤原道兼も要職に就かせましたが、最終的に三男の藤原道長が藤原家の全盛期を築くことになります。

また、娘の藤原詮子(ふじわらのせんし)は一条天皇の母となり、彼の権力基盤をさらに強固なものにしました。こうした婚姻戦略を通じて、彼は藤原氏の血統を皇室に深く結びつけました。

藤原兼家は、995年(長徳元年)に病に倒れ、その生涯を終えました。しかし、彼の築いた摂関政治の体制は、息子の藤原道長へと引き継がれ、藤原氏の絶頂期を迎えることになります。

母:藤原時姫(1親等)

藤原時姫(ふじわらのときひめ)は、平安時代中期の貴族であり、藤原道長の母です。彼女は藤原師輔の娘であり、夫である藤原兼家とともに、藤原家の繁栄に大きく貢献しました。道長から見て1親等の母にあたります。

人物像

藤原時姫の正確な生年は不明ですが、彼女は藤原師輔の娘として生まれ、のちに藤原兼家と結婚しました。藤原師輔は摂政・関白を務めた有力な公卿であり、その娘である時姫は名門の出身でした。

彼女は夫である兼家を支えつつ、子供たちの成長を見守りました。とりわけ、三男である藤原道長の成長は、のちの藤原氏の栄華を象徴するものとなります。

家族関係

藤原時姫は、夫・藤原兼家との間に複数の子供をもうけました。長男の藤原道隆、次男の藤原道兼、三男の藤原道長のほか、娘の藤原詮子もおり、彼女は一条天皇の母となりました。これにより、時姫の子孫は皇室と深い関係を持つことになります。

彼女の存在は、直接的に政治に関与することは少なかったものの、子供たちを通じて藤原家の発展に大きな影響を与えました。

藤原時姫の詳しい没年は明らかになっていませんが、彼女の子供たちが平安時代の摂関政治を確立し、藤原家の絶頂期を築いたことは、彼女の役割の大きさを物語っています。

長兄:藤原道隆(2親等)

藤原道隆(ふじわらのみちたか)は、平安時代中期の公卿であり、藤原道長の長兄にあたります。彼は摂政・関白として朝廷の政治を主導し、父・藤原兼家の路線を継承しました。道長から見て2親等の兄にあたります。

人物像

藤原道隆は953年(天暦7年)に藤原兼家の長男として生まれました。幼少期から父の期待を受けて育ち、藤原北家の嫡流として順調に昇進しました。彼は学問にも優れ、詩や和歌にも関心を持つ文化人でもありました。

しかし、道隆の人生は決して平坦なものではありませんでした。父・兼家が権力を掌握したことで、道隆も政治の中枢に関わるようになりますが、権力争いの中で彼の立場は時に揺らぐこともありました。

仕事

道隆は、990年(永祚2年)に関白の座に就き、朝廷の政治を主導しました。関白とは、天皇の補佐役として実質的な政務を担う役職であり、藤原氏がその地位を独占していました。彼の関白就任は、藤原北家のさらなる繁栄を象徴するものでした。

また、娘の藤原定子を一条天皇の皇后として入内させることで、藤原氏と皇室の結びつきを強めました。これは父・兼家が築いた藤原氏の摂関政治を継続するための重要な戦略でした。

しかし、995年(長徳元年)に病に倒れ、40代の若さで亡くなりました。彼の死後、弟の藤原道兼が関白の座を継ぎますが、わずか数日で亡くなり、最終的に藤原道長が権力を握ることになります。

家族関係

藤原道隆は、妻・高階貴子との間に数人の子供をもうけました。特に有名なのが、長女の藤原定子(ふじわらのていし)です。定子は一条天皇の皇后となり、宮中での文化サロンを形成しました。彼女のもとには清少納言が仕えており、『枕草子』にもその華やかな宮廷生活が描かれています。

道隆の死後、その子供たちは厳しい状況に置かれることになりました。定子は一条天皇の寵愛を受けながらも、藤原道長による権力掌握の中で苦境に立たされます。弟の藤原伊周や藤原隆家も道長と対立し、一族の勢力争いに巻き込まれていきました。

次兄:藤原道兼(2親等)

藤原道兼(ふじわらのみちかね)は、藤原道長の次兄であり、関白を務めた人物です。しかし、関白としての在任期間はわずか7日間という短さで、その生涯は波乱に満ちたものでした。道長から見て2親等の兄にあたります。

人物像

藤原道兼は961年(天徳5年)に藤原兼家の次男として生まれました。長兄の藤原道隆とともに、父・兼家のもとで藤原北家の一員として政治の世界へ進みました。しかし、兄・道隆が家督を継ぐ一方で、道兼は道隆の影に隠れる形となり、彼の政治的な活躍は制約を受けることが多かったと考えられます。

彼は文才にも長けており、和歌や漢詩にも関心を持っていたとされています。また、宮廷の儀式や文化にも深く関与していたことが記録に残っています。

仕事

道兼の政治的キャリアは、兄・道隆の後継者としての立場が強まる中で本格化しました。道隆が995年(長徳元年)に病で亡くなると、彼は関白の座に就くことになります。しかし、関白に任命されたわずか7日後に病に倒れ、そのまま急逝しました。このため、「七日関白(なのかかんぱく)」と呼ばれることもあります。

道兼の死は、藤原氏の政治体制に大きな影響を与えました。彼の後を継ぐべき後継者がいなかったため、藤原北家の支配体制は一時的に混乱しました。その混乱の中で、弟の藤原道長が台頭し、やがて藤原氏の全盛期を築くことになります。

家族関係

道兼の家族に関する詳細な記録はあまり多く残っていません。しかし、彼の子供たちは道長の時代には政治の中枢にはおらず、道長による新しい権力構造の中で影が薄くなっていったと考えられます。

道兼の短い関白在任期間とその急逝は、藤原氏の権力継承に大きな影響を与えました。結果として、弟の道長が摂関政治を完全に掌握し、平安時代の政治を支配することになります。

異母兄:藤原道綱(2親等)

藤原道綱(ふじわらのみちつな)は、平安時代中期の公卿であり、藤原道長の異母兄にあたります。彼は『蜻蛉日記(かげろうにっき)』で知られる藤原道綱母の息子としても有名で、文人としての一面も持っていました。道長から見て2親等の異母兄にあたります。

人物像

藤原道綱は、955年(天徳3年)に誕生しました。父は藤原兼家、母は藤原道綱母(名前は不明ですが『蜻蛉日記』の著者として知られる)です。彼の生母である藤原道綱母は、夫・兼家との関係に悩みながらも、息子・道綱の成長を支える姿を『蜻蛉日記』に記録しています。この日記は、当時の貴族社会における女性の視点を知る貴重な資料となっています。

道綱は藤原兼家の長男でありながら、正妻である藤原時姫の子ではなかったため、家督を継ぐ立場にはありませんでした。しかし、彼は学識に優れ、詩や文学にも造詣が深い人物だったと伝えられています。

仕事

藤原道綱は、公卿として朝廷に仕えました。972年(天延2年)に従五位下に叙せられ、その後、蔵人(天皇の側近)としても活躍しました。さらに、左中弁や右大弁といった要職を歴任し、官僚としての道を歩みました。

しかし、異母弟である藤原道長が権力を握るようになると、彼の政治的影響力は次第に薄れていきました。道長の政権において、道綱が重要な役職を担うことはなく、その後の歴史の中で目立つ活躍はあまり記録されていません。

家族関係

藤原道綱は、父・藤原兼家の長男として生まれたものの、正室の子ではなかったため、藤原氏の家督を継ぐことはありませんでした。彼の母・藤原道綱母は、夫との関係に苦しみながらも息子を大切に育て、その姿が『蜻蛉日記』に詳細に綴られています。

道綱自身の家族については、詳細な記録が少ないものの、子孫が後の世に大きな影響を与えることはなかったようです。彼の存在は、むしろ母の著した日記を通じて後世に伝えられています。

本人:藤原道長

藤原道長(ふじわらのみちなが)は、平安時代中期の貴族であり、摂政・関白を経ずに絶大な権力を握ったことで知られています。彼の政治手腕によって藤原氏の全盛期が築かれ、彼の娘たちは天皇の后となり、藤原家の支配体制を強固なものにしました。

人物像

藤原道長は、966年(康保3年)に誕生しました。父は藤原兼家、母は藤原時姫です。彼は藤原北家の一員として生まれ、幼少期から政治の中枢を担う立場にありました。

当時の藤原氏は、娘を天皇の后にすることで外戚としての地位を確立し、摂政・関白の座を独占することで朝廷の実権を掌握する政治体制を築いていました。道長もまた、この体制を維持し、さらに強化する役割を果たしました。

仕事

藤原道長の政治人生は、父・藤原兼家と兄・藤原道隆の死後、本格的に動き出しました。995年(長徳元年)に兄・道隆が関白の地位にありましたが、病に倒れ、後を継いだ次兄・藤原道兼もわずか7日で死去しました。この結果、道長が藤原氏の実質的な指導者となり、朝廷内での権力を一手に握ることになります。

彼は摂政や関白という役職にはつかず、「氏長者(うじのちょうじゃ)」として藤原家の家長となり、実質的な最高権力者として振る舞いました。一条天皇、三条天皇、後一条天皇の外祖父として、彼は天皇の側近として権勢を振るい、朝廷の重要な決定に関与しました。

道長が996年(長徳2年)に右大臣に就任した後、翌年には左大臣へと昇進し、最高位である太政大臣にまで上り詰めました。1020年には出家し、1027年(万寿4年)に62歳で亡くなりました。

家族関係

藤原道長は、正室の源倫子(みなもとのりんし)との間に多くの子をもうけました。特に有名なのが、長男の藤原頼通(ふじわらのよりみち)です。頼通は父の遺志を継ぎ、摂政・関白として藤原家の権力を維持しました。

また、娘の藤原彰子(ふじわらのしょうし)は一条天皇の皇后となり、さらに藤原妍子(ふじわらのけんし)は三条天皇の皇后、藤原威子(ふじわらのいし)は後一条天皇の皇后、藤原嬉子(ふじわらのきし)は後冷泉天皇の女御となりました。これにより、道長の子孫は皇室と深く結びつき、藤原氏の支配は強固なものとなりました。

道長の名言

藤原道長の権力の絶頂を象徴する言葉として、彼が詠んだとされる和歌が有名です。

「この世をば 我が世とぞ思ふ 望月の 欠けたることも なしと思へば」

これは、道長が自らの繁栄を満月に例え、全てが自分の思い通りになっていることを誇った歌とされています。まさに彼の絶頂期を象徴する言葉であり、藤原氏の全盛期を示す一節として後世に語り継がれています。

妻:源倫子

源倫子(みなもとのりんし)は、平安時代中期の女性であり、藤原道長の正室(妻)です。彼女は天皇家の血を引く名門・源氏の出身であり、藤原氏の繁栄を支える重要な役割を果たしました。藤原道長から見て、配偶者にあたります。

人物像

源倫子は、960年(天徳4年)頃に生まれました。父は源雅信(みなもとのまさのぶ)であり、母は藤原穆子(ふじわらのぼくし)です。彼女の家系は天皇の血を引く高貴な家柄であり、宮中でも高い地位を誇る家族の一員でした。

源倫子は聡明で教養のある女性だったとされ、宮廷文化においても影響力を持っていました。彼女の存在は、夫である藤原道長の政治的な成功を支える大きな要因の一つでした。

家族関係

源倫子は、夫・藤原道長との間に多くの子をもうけました。特に有名な子供たちは以下の通りです。

- 長男:藤原頼通(ふじわらのよりみち) – 摂政・関白を務め、藤原氏の権力を維持した

- 次男:藤原教通(ふじわらののりみち) – 太政大臣として活躍

- 三男:藤原能信(ふじわらのよしのぶ) – 公卿として朝廷に仕えた

- 長女:藤原彰子(ふじわらのしょうし) – 一条天皇の皇后

- 次女:藤原妍子(ふじわらのけんし) – 三条天皇の中宮

- 三女:藤原威子(ふじわらのいし) – 後一条天皇の中宮

- 四女:藤原嬉子(ふじわらのきし) – 後冷泉天皇の女御

彼女の子供たちは、皇室と深く結びつき、藤原氏の摂関政治を確固たるものにしました。このように、源倫子は単なる妻としてだけでなく、政治的な結びつきを強化する役割も果たしていました。

影響と晩年

源倫子は、夫・藤原道長の絶大な権力のもとで宮廷生活を送りました。彼女は宮中での格式ある生活を享受しながら、道長の政治を支えました。晩年は夫とともに出家し、仏道に専念したと伝えられています。

彼女の存在は、藤原氏の繁栄において欠かせないものであり、夫・藤原道長の権力基盤を支える重要な女性でした。

長男:藤原頼通(1親等)

藤原頼通(ふじわらのよりみち)は、平安時代中期の貴族であり、父・藤原道長の後を継いで藤原氏の摂関政治を維持した人物です。道長から見て1親等の長男にあたります。

人物像

藤原頼通は、992年(正暦3年)に藤原道長と源倫子の間に生まれました。幼少期から道長の後継者としての教育を受け、摂関家の嫡男として育てられました。彼は学問にも秀で、特に漢詩や和歌にも造詣が深かったとされています。

道長が権力を握る中で、頼通は父の片腕として政務を学び、やがてその跡を継ぐことになります。

仕事

藤原頼通の政治キャリアは、父・藤原道長の影響下で始まりました。1009年(寛弘6年)に参議に任命され、1016年(長和5年)には摂政に就任しました。このとき、天皇は後一条天皇であり、彼は外祖父として政務を取り仕切る立場になりました。

その後、関白として長期間にわたり朝廷を支配し、父・道長が築いた摂関政治の体制を維持しました。彼の在職期間は約50年に及び、平安時代の中でも最も長く政権を維持した人物の一人です。

頼通の政治は、父・道長の時代ほど強引なものではなく、比較的穏やかな政権運営が特徴でした。しかし、時代が進むにつれて天皇親政の流れが強まり、摂関政治の影響力が徐々に弱まる兆しも見え始めました。彼の後半生は、摂関家の権力低下とともに過ぎていくことになります。

家族関係

藤原頼通は、妻として藤原嬉子を迎えましたが、彼らの間に男子は生まれませんでした。そのため、摂関家の後継者問題が発生し、頼通の政治的立場にも影響を及ぼしました。

一方で、妹の藤原彰子が産んだ後冷泉天皇とは強い関係を持ち、彼の時代も摂関政治を継続することができました。しかし、頼通の死後、藤原氏の権力は徐々に衰退していくことになります。

文化への貢献

頼通のもう一つの重要な功績として、「平等院鳳凰堂」の建立が挙げられます。1052年(永承7年)、彼は宇治に別荘を持ち、それを仏教寺院として改装しました。これが現在の平等院鳳凰堂であり、世界遺産にも登録されている日本を代表する文化遺産の一つです。

この平等院鳳凰堂は、極楽浄土を模した建築とされ、頼通の深い信仰心が表れています。晩年の彼は、政治の第一線から退き、仏教への信仰を深める生活を送りました。

晩年と死

藤原頼通は1074年(延久6年)に83歳で亡くなりました。彼の政治は、父・道長の時代と比べると比較的穏やかであったものの、結果として藤原氏の摂関政治の衰退を象徴する時代でもありました。

彼の死後、摂関家の影響力は徐々に失われていき、天皇による親政の時代へと移行していきました。しかし、彼が残した文化的遺産や、長期にわたる政権運営は、日本の歴史において重要な意味を持っています。

次男:藤原教通(1親等)

藤原教通(ふじわらののりみち)は、平安時代中期の公卿であり、藤原道長の次男にあたります。摂関家の一員として政界で活躍し、一時は関白の地位にも就いた人物です。道長から見て1親等の次男にあたります。

人物像

藤原教通は、995年(長徳元年)頃に藤原道長と源倫子の次男として生まれました。幼少期から父の庇護のもとで育ち、兄・藤原頼通とともに摂関家の後継者として期待されていました。

兄の頼通とは対照的に、教通は穏やかで争いを好まない性格だったとされています。しかし、彼もまた藤原家の血筋を活かし、朝廷内での地位を着実に築いていきました。

仕事

教通は若くして官位を与えられ、1021年(治安元年)には参議となり、その後も順調に昇進しました。特に、関白・藤原頼通とともに朝廷を支える役割を果たし、政治的にも重要な位置にありました。

1057年(天喜5年)には関白に任命され、兄・頼通の後を継ぐ形で摂関家の権力を保持しました。しかし、彼の関白在任期間はそれほど長くなく、藤原家の権勢が次第に衰えていく中で、政治の第一線から退くことになります。

晩年は出家し、仏門に入りながら静かに余生を送りました。1094年(嘉保元年)に亡くなり、その生涯を終えました。

家族関係

藤原教通には、娘の藤原賢子(ふじわらのけんし)がいました。彼女は後冷泉天皇の中宮となり、藤原家の血筋を皇室に引き継ぐ重要な役割を果たしました。

教通自身は兄・頼通ほどの長期政権を築くことはできませんでしたが、その子孫を通じて藤原家の影響力を次世代へと繋げることに成功しました。

三男:藤原能信(1親等)

藤原能信(ふじわらのよしのぶ)は、平安時代中期の公卿であり、藤原道長の三男にあたります。摂関家の一員として朝廷に仕えながらも、兄たちとは異なり、関白や摂政の地位にはつかず、異なる形で藤原家を支えました。道長から見て1親等の三男にあたります。

人物像

藤原能信は、998年(長徳4年)頃に生まれました。父は藤原道長、母は源倫子です。長男の頼通、次男の教通とともに育ちましたが、彼は兄たちとは違い、摂関家の直接の後継者とはなりませんでした。

能信は学問を好み、特に詩歌や漢詩に造詣が深かったとされています。また、彼は宮中の文化活動にも関わり、和歌や漢詩の場で才能を発揮しました。

仕事

能信は1020年(寛仁4年)頃に参議となり、以降は右大弁、権大納言、左大臣などの要職を歴任しました。彼は関白にはならなかったものの、朝廷内での影響力は小さくなく、藤原家の一員として宮中の政務に携わりました。

また、彼は藤原家の一族をまとめる役割も担い、摂関家の内部の調整役としての働きをしていたと考えられます。兄たちと比べると政治的な野心は少なく、穏やかな性格だったとも言われています。

家族関係

藤原能信の子孫に関する記録は少ないですが、彼の一族は後世の貴族社会にも影響を与え続けました。摂関家の中心ではなかったものの、朝廷での役割を果たし、文化的にも貢献した人物として名を残しています。

能信は長命であり、1075年(延久7年)に亡くなりました。彼の政治的な影響は兄たちと比べて目立つものではありませんでしたが、朝廷内での安定した役割を果たし、藤原家の支配体制を支える一員として活躍しました。

長女:藤原彰子(1親等)

藤原彰子(ふじわらのしょうし)は、平安時代中期の女性であり、一条天皇の皇后として宮廷で重要な役割を果たしました。彼女は藤原道長と源倫子の間に生まれた長女であり、父・道長から見て1親等の娘にあたります。彰子の存在は、藤原氏の外戚政治の確立に大きく貢献しました。

人物像

藤原彰子は、988年(永延2年)に誕生しました。藤原家の嫡女として、幼い頃から宮中での生活に適応するための教育を受けました。彼女の父・藤原道長は、摂関政治を推し進める中で、娘を天皇家と結びつけることを重要視していました。

彰子は12歳という若さで入内し、寛弘8年(1011年)には皇后に冊立されました。当時の一条天皇には、すでに藤原定子(道長の兄・藤原道隆の娘)が中宮として存在していましたが、道長は彰子を皇后として迎えさせ、結果的に宮廷には「二后(皇后と中宮)」が並び立つことになりました。

仕事と宮廷での役割

彰子は、母・源倫子や周囲の女房たちに支えられながら、宮廷での生活を送りました。特に彼女のもとには清少納言に匹敵する才女として名高い和泉式部や赤染衛門などが仕えており、宮中の文化的サロンとしても重要な役割を果たしました。

また、彰子は1018年(寛仁2年)に皇太子敦成親王(後一条天皇)を、翌年には敦良親王(後朱雀天皇)を出産しました。このことで、藤原道長の外祖父としての権力は絶大なものとなり、「この世をば我が世とぞ思ふ望月の…」という有名な歌を詠むほどの政治的成功を収めました。

晩年と影響

彰子は天皇の母として、出家後も院政を補佐し続けました。彼女の存在は、藤原家の権力を支える象徴的なものとなり、その影響は後世まで続きました。1094年(嘉保元年)に薨去し、彼女の生涯は藤原氏の全盛期とともに語り継がれています。

次女:藤原妍子(1親等)

藤原妍子(ふじわらのけんし)は、平安時代中期の女性であり、三条天皇の中宮(皇后)として宮廷で活躍しました。彼女は藤原道長と源倫子の次女であり、道長から見て1親等の娘にあたります。妍子は姉・彰子と同様に、父の政治戦略の一環として天皇家へ嫁ぎました。

人物像

藤原妍子は、999年(長保元年)頃に誕生しました。彼女は幼い頃から宮廷での振る舞いや学問を学び、皇后としての立場を築くための教育を受けました。姉・彰子が一条天皇の皇后であったのに対し、妍子は次代の三条天皇に嫁ぐことになります。

1008年(寛弘5年)、わずか9歳で入内し、1012年(長和元年)に正式に中宮となりました。これは父・道長の計画の一環であり、娘を天皇家に送り込むことで外戚としての地位を固める狙いがありました。

三条天皇との関係と宮廷での役割

妍子は、三条天皇の中宮としての地位を確立しましたが、当時の宮廷では道長の支配力が強く、天皇の実権は次第に制約を受けることになります。妍子の夫・三条天皇は、政治的には藤原道長としばしば対立しており、道長は最終的に三条天皇を退位させ、後一条天皇を擁立しました。

このような政治的背景の中で、妍子の立場は必ずしも安定していたとは言えませんでした。しかし、彼女は宮中での文化的活動に尽力し、女房たちを集めて文学や芸術に関わる場を提供しました。

晩年と影響

妍子は夫・三条天皇の崩御後も宮廷にとどまり、出家して余生を過ごしました。彼女は政治的な影響力を持つことは少なかったものの、天皇家の中宮としての格式を守り続けました。

彼女の生涯は、父・藤原道長の権勢と密接に結びついており、姉・彰子とともに藤原氏の外戚政治の要として宮廷に君臨した存在でした。

三女:藤原威子(1親等)

藤原威子(ふじわらのいし)は、平安時代中期の女性であり、後一条天皇の中宮として宮廷に仕えました。彼女は藤原道長と源倫子の間に生まれた三女であり、道長から見て1親等の娘にあたります。姉である藤原彰子や藤原妍子と同様に、父の政略のもとで天皇家と結びつき、藤原氏の権勢を支える存在となりました。

人物像

藤原威子は、1000年(長保2年)頃に生まれました。道長の娘の中でも重要な役割を担い、幼少期から宮中での振る舞いを学びました。彼女の入内は、父・道長の政治戦略の一環であり、摂関政治のさらなる強化を目的としていました。

彼女は1018年(寛仁2年)、18歳のときに後一条天皇に入内し、翌年に中宮となりました。中宮とは、皇后とほぼ同格の地位を持つ宮中の最高位の女性の一人を指します。このことにより、威子は道長の権力を後押しする立場となり、藤原家の影響力を盤石なものにしました。

宮廷での役割

威子は、宮廷での生活を通じて藤原家の権勢を支えました。後一条天皇との間に子をもうけることはありませんでしたが、彼女の存在そのものが藤原氏の政治的な影響力を象徴していました。彼女のもとには、多くの女房が仕え、宮中の文化活動にも関わっていたと考えられます。

威子の中宮としての役割は、姉の藤原彰子が皇太后となった後も続きました。道長の死後も藤原氏の後ろ盾を持ち続け、宮廷の安定を支える役割を果たしました。

晩年と影響

藤原威子は、後一条天皇の崩御後も宮中にとどまり、のちに出家しました。彼女の晩年についての詳細は多く記録に残っていませんが、藤原氏の繁栄を支えた女性の一人として、重要な役割を果たしたことは間違いありません。彼女の人生は、藤原道長が築いた摂関政治の一部として、宮廷の中で影響を与え続けたものだったと言えます。

四女:藤原嬉子(1親等)

藤原嬉子(ふじわらのきし)は、平安時代中期の女性であり、後冷泉天皇の女御(にょうご)として宮廷に仕えました。彼女は藤原道長と源倫子の間に生まれた四女であり、道長から見て1親等の娘にあたります。

人物像

藤原嬉子は、1005年(寛弘2年)頃に生まれました。姉たちが次々と天皇家に嫁ぐ中で、嬉子もまた藤原氏の権力基盤を強固にするために宮中へ入ることが決まりました。

彼女は、幼い頃から宮廷生活に適応するための教育を受け、華やかな宮廷文化の中で成長しました。そして1036年(長元9年)、31歳のときに後冷泉天皇の女御として入内しました。女御とは、皇后や中宮に次ぐ高位の后妃の称号であり、天皇に仕える女性として重要な役割を担いました。

宮廷での役割

藤原嬉子は、後冷泉天皇の寵愛を受けましたが、皇后や中宮にはならず、女御として宮廷に仕えました。彼女の存在は、道長の死後も藤原家の影響力を維持するための一助となりました。

しかし、彼女は天皇との間に皇子をもうけることはなく、そのため政治的な影響力は姉たちに比べるとやや控えめだったと考えられます。

晩年と影響

藤原嬉子の晩年についての記録は限られていますが、彼女は宮廷にとどまり、藤原家の女性としての役割を果たし続けたと考えられます。後冷泉天皇が崩御した後、彼女は静かに余生を送り、出家したとも伝えられています。

彼女の生涯は、姉たちほどの政治的影響力を持つものではありませんでしたが、藤原氏の繁栄と摂関政治の安定に貢献した人物の一人として、平安時代の歴史にその名を刻んでいます。

藤原道長と親戚関係の人物について

- 伯父:藤原兼道(3親等)

- 伯父:藤原伊尹(3親等)

- いとこ:藤原義懐(4親等)

- 義母:藤原穆子(2親等)

伯父:藤原兼道(3親等)

藤原兼道(ふじわらのかねみち)は、平安時代中期の公卿であり、藤原道長の伯父にあたります。藤原北家の有力な一員として政界で活躍し、摂関政治を支える重要な人物でした。道長から見て3親等の伯父にあたります。

人物像

藤原兼道は、920年(延喜20年)頃に生まれました。父は藤原師輔で、弟には藤原兼家(道長の父)がいます。つまり、藤原兼道は道長の父の兄にあたり、道長にとっては伯父の関係になります。

兼道は学問に優れ、政治にも精通していたため、若い頃から朝廷での昇進が早かったとされています。父・師輔の影響もあり、彼は早くから公卿としての道を歩みました。

仕事

藤原兼道は、左大臣や太政大臣といった要職を歴任し、朝廷の中枢で活躍しました。特に、藤原北家の一員として、摂関政治を支える役割を果たしました。彼の時代には、藤原氏の勢力が拡大し、朝廷の支配体制が強化されていきました。

兼道は慎重で堅実な性格だったと伝えられており、派手な権力争いに加わるよりも、安定した政治運営を重視していました。しかし、弟の藤原兼家(道長の父)がより強い政治的野心を持ち、最終的に藤原氏の中枢を掌握することになります。

家族関係と影響

藤原兼道の子孫についての記録は多く残っていませんが、彼の政治的影響力は次世代にも及びました。彼の家系は、後の藤原氏の政権に一定の影響を与え続けましたが、藤原兼家の一族が主導する形で藤原氏の勢力が拡大したため、兼道の家系は藤原北家の中心からはやや外れていきました。

兼道は晩年、政界から退き、静かに余生を過ごしたとされています。彼の政治姿勢は穏健であり、後の藤原氏の強権的な支配とはやや異なる性質を持っていました。

伯父:藤原伊尹(3親等)

藤原伊尹(ふじわらのこれただ)は、平安時代中期の公卿であり、藤原道長の伯父にあたります。彼は関白として朝廷の政務を担い、藤原氏の勢力拡大に大きく貢献した人物の一人です。道長から見て3親等の伯父にあたります。

人物像

藤原伊尹は、924年(延長2年)頃に生まれました。父は藤原師輔で、兄には藤原兼道、弟には藤原兼家がいます。つまり、伊尹は道長の父・藤原兼家の兄にあたり、道長にとっては伯父の関係になります。

伊尹は、幼い頃から学問に励み、父・師輔の影響を受けて政治の道を歩みました。彼は兄の藤原兼道とは異なり、積極的に政権運営に関与し、摂関政治の確立に貢献しました。

仕事

伊尹は若くして朝廷に仕え、969年(安和2年)には関白に就任しました。関白とは、天皇を補佐する最高の役職であり、実質的な政治のトップとして政務を担います。彼の在任期間は長くはありませんでしたが、この時期に藤原氏の摂関政治の体制が強固なものとなりました。

しかし、彼の政治は決して安定したものではなく、朝廷内の権力闘争にも巻き込まれました。伊尹の急死後、藤原氏の内部で権力争いが激化し、最終的に弟の藤原兼家が藤原氏の主導権を握ることになります。

家族関係と影響

藤原伊尹の子孫についての記録は限られていますが、彼の政治的遺産は藤原氏全体の勢力拡大に大きく貢献しました。彼が関白として確立した政治体制は、後に弟の藤原兼家、そして藤原道長によってさらに強化されました。

彼の生涯は短く、976年(貞元元年)に亡くなりましたが、その後の藤原氏の繁栄にとって重要な礎を築いた人物の一人といえます。

いとこ:藤原義懐(4親等)

藤原義懐(ふじわらのよしちか)は、平安時代中期の公卿であり、藤原道長のいとこにあたります。彼は藤原北家の一員として政治の場で活躍し、朝廷における藤原氏の影響力を支えました。道長から見て4親等のいとこにあたります。

人物像

藤原義懐は、950年代後半に生まれました。父は藤原伊尹であり、祖父は藤原師輔です。道長の父である藤原兼家とは兄弟の関係にあるため、義懐と道長はいとこ同士となります。藤原北家の血筋を引く義懐は、幼い頃から学問に励み、貴族社会のしきたりや政治の基礎を学びました。

彼は兄弟の中でも特に才気に優れ、文才にも長けていたとされます。父・伊尹の影響を受け、宮廷での出世を果たしていきました。

仕事と政治的役割

藤原義懐は、20代で参議に任命され、政務に関与し始めました。その後、右大弁や中納言などの要職を歴任し、朝廷での発言力を高めていきました。

しかし、彼の政治人生は決して順風満帆ではありませんでした。彼の父・伊尹が早世したことにより、摂関家の中心からはやや外れた立場に置かれました。結果として、彼の影響力は道長やその兄弟たちと比較すると限定的なものであり、宮廷内での権力争いには積極的に関与しなかったと考えられます。

それでも、藤原北家の一員として、朝廷内で一定の地位を保ち続けました。彼は文化人としての側面も持ち、和歌や漢詩の場で活躍したとも伝えられています。

家族関係と晩年

藤原義懐の子孫についての詳細な記録は少ないですが、彼の家系は後の時代においても貴族社会の中で存続していました。道長とは親しい関係にありながらも、政治的な競争には巻き込まれず、比較的穏やかな生涯を送ったとされています。

彼は晩年に出家し、仏道に身を投じたとも言われています。これは、当時の貴族の間で一般的な選択肢であり、宮廷での役割を終えた後に仏門に入ることで、精神的な安寧を求めたと考えられます。

義母:藤原穆子(2親等)

藤原穆子(ふじわらのぼくし)は、平安時代中期の女性であり、藤原道長の義母にあたります。彼女は藤原北家の出身で、夫である源雅信(みなもとのまさのぶ)との間に源倫子をもうけました。道長から見て2親等の義母にあたります。

人物像

藤原穆子は、920年代に生まれました。彼女の父は藤原忠平であり、藤原北家の名門に属する家系の出身でした。彼女は宮廷に仕え、高貴な女性としての教養を身につけながら、後に源雅信と結婚しました。

穆子は、道長の正室である源倫子の母にあたります。彼女は、娘を藤原家に嫁がせることで、藤原北家と源氏との関係を深め、宮廷社会での影響力を確立しました。

家族関係と影響

穆子は、源倫子をはじめとする子供たちを育て、その後の藤原氏の繁栄に貢献しました。特に、道長の正室となった源倫子は、天皇家との結びつきを強化する役割を果たし、藤原氏の摂関政治を支える重要な存在となりました。

穆子自身の政治的な影響力についてはあまり多く記録が残っていませんが、娘の婚姻を通じて、結果的に藤原家の繁栄に寄与しました。彼女の家系は、後に藤原氏と密接な関係を持ち続けました。

晩年とその後の影響

穆子の晩年についての詳しい記録は残っていませんが、貴族の女性として宮廷社会の中で重要な役割を果たしながら、最終的には仏門に帰依した可能性が高いとされています。当時の上流貴族の女性たちは、晩年に出家し、精神的な平穏を求めることが一般的でした。

穆子の存在は、直接的な政治関与こそ少なかったものの、娘の源倫子を通じて藤原道長と天皇家の結びつきを強化し、平安時代の摂関政治を支える大きな影響を与えた人物の一人といえます。

藤原道長のご先祖様・歴史上の人物

- 先祖:中臣鎌足

- 先祖:藤原不比等

- 先祖:藤原房前

先祖:中臣鎌足

中臣鎌足(なかとみのかまたり)は、飛鳥時代の政治家であり、藤原氏の始祖とされる人物です。藤原道長から見て遠い祖先にあたり、藤原家の礎を築いた重要な存在です。彼は大化の改新を主導し、日本の律令制度の基盤を築いたことで知られています。

人物像

中臣鎌足は、614年(推古天皇22年)頃に中臣氏の一族として生まれました。中臣氏は代々神祇官(神道の祭祀を司る官職)を務める家柄でしたが、鎌足は政治的才能を発揮し、後に藤原氏を興すことになります。

鎌足の名が歴史に登場するのは、645年の大化の改新の頃です。当時、日本では蘇我氏が絶大な権力を持ち、天皇を凌ぐ勢いでした。鎌足は中大兄皇子(後の天智天皇)と協力し、蘇我入鹿を討ち取るクーデターを成功させました。この事件は、日本の歴史における大転換点となり、中央集権的な律令制度の礎を築くことにつながりました。

政治的功績

大化の改新の後、鎌足は天智天皇のもとで政治改革を推進しました。彼は新たな官僚制度を整備し、律令制度の導入に貢献しました。また、遣唐使を派遣し、中国の政治制度を学び、日本に取り入れることを進めました。

669年(天智天皇8年)、病床に伏していた鎌足は、天智天皇から「藤原」の姓を賜りました。これにより、中臣鎌足は藤原鎌足となり、その子孫は藤原氏として続くことになります。これは、日本史上初めて天皇から特定の一族に与えられた姓であり、藤原氏の特権的地位を示すものでした。

家族関係と影響

鎌足の息子である藤原不比等が父の遺志を継ぎ、藤原氏を貴族社会の中で強力な勢力へと成長させました。鎌足の血筋は藤原氏の各流派へと分かれ、日本の政治を長く支配することになります。

鎌足の死後も彼の功績は称えられ、奈良時代には藤原氏の祖として崇敬を集めました。彼の影響は平安時代まで続き、道長の時代には藤原家の絶頂期を迎えることになります。

先祖:藤原不比等

藤原不比等(ふじわらのふひと)は、奈良時代の政治家であり、藤原氏の実質的な創始者として知られる人物です。彼は父・中臣鎌足の遺志を継ぎ、藤原氏を日本の貴族社会の頂点へと押し上げました。藤原道長から見て遠い祖先にあたり、藤原氏の発展に大きく貢献した存在です。

人物像

藤原不比等は、659年(斉明天皇5年)頃に生まれました。父・中臣鎌足が没した後、幼少期を母とともに過ごし、成長とともに宮廷に仕えるようになりました。不比等は政治的な才覚に優れ、天武天皇・持統天皇の時代に急速に台頭していきます。

彼は律令制度の整備に関与し、大宝律令(701年)の制定に重要な役割を果たしました。これは、日本の律令国家の基盤を作るものであり、不比等の功績の一つとして高く評価されています。

政治的功績

不比等は、697年(文武天皇元年)に藤原氏として初めて右大臣に就任し、天皇を補佐する立場となりました。彼の政治戦略の一つは、天皇家との婚姻関係を深めることであり、自らの娘を皇族に嫁がせることで藤原氏の地位を確立しました。

不比等の娘である藤原宮子は、文武天皇の皇后となり、のちに聖武天皇を生みました。これにより、藤原氏は天皇家の外戚としての地位を確立し、以後の摂関政治の基盤を築くことになりました。

また、不比等は大宝律令の制定にも深く関与しました。この法律は、唐の律令を参考にしたものであり、日本の官僚制度を整備する重要な役割を果たしました。不比等は政治的な手腕を発揮し、律令制度の確立とともに藤原氏の権力を盤石なものにしていきました。

家族関係と影響

藤原不比等には、藤原武智麻呂・藤原房前・藤原宇合・藤原麻呂の四人の息子がおり、それぞれが藤原氏の四家(南家・北家・式家・京家)を形成しました。これにより、藤原氏は貴族社会の中で勢力を拡大し、平安時代には摂関政治を確立するまでに至ります。

不比等の政治的遺産は、後の藤原道長の時代において完全な形で花開きます。彼の築いた外戚政治の仕組みは、平安時代の政治体制に大きな影響を与え、藤原氏が朝廷の中枢を担う基盤となりました。

晩年とその後の影響

藤原不比等は720年(養老4年)に死去しましたが、彼の影響はその後も長く続きました。彼の子孫は貴族社会で支配的な地位を築き、藤原道長の時代には摂関政治の絶頂を迎えることになります。

不比等の政治手法は、単なる実務能力だけでなく、婚姻政策や律令制度の整備を含めた総合的なものだったといえます。彼の存在なしには、後の藤原氏の繁栄は語れません。藤原氏が長く朝廷を支配する原動力を生み出したのが、不比等の最大の功績といえるでしょう。

先祖:藤原房前

藤原房前(ふじわらのふささき)は、奈良時代の公卿であり、藤原北家の祖とされる人物です。彼は藤原不比等の次男として生まれ、後の藤原氏の繁栄に重要な役割を果たしました。藤原道長から見て遠い祖先にあたり、平安時代における藤原氏の摂関政治の礎を築いた存在です。

人物像

藤原房前は、681年(天武天皇10年)に藤原不比等の次男として生まれました。藤原不比等は、父・中臣鎌足が天智天皇から「藤原」の姓を賜ったことで藤原氏の初代となり、不比等の代で藤原氏の勢力が拡大しました。その流れを受け継ぐ形で、房前もまた政界で活躍することになります。

彼には3人の兄弟がおり、それぞれが藤原四家(南家・北家・式家・京家)の祖となりました。房前はそのうちの藤原北家の祖であり、のちにこの家系から藤原道長が輩出されることになります。

仕事と政治的影響

房前は、若い頃から宮廷に仕え、政治の世界に足を踏み入れました。彼の政治人生は、天武天皇の時代から始まり、持統天皇や元正天皇の下で要職を務めました。

710年(和銅3年)には平城京遷都が行われ、この頃から房前は本格的に朝廷での役割を強めていきます。717年(養老元年)には右大臣に任命され、国家運営に関与する立場となりました。

彼の政治方針は、律令国家の強化と安定した統治の確立にありました。藤原氏としての地位を確立するだけでなく、日本の統治機構を整備することにも尽力しました。

家族関係と影響

藤原房前には、藤原内麻呂(ふじわらのうちまろ)という息子がおり、彼の子孫がさらに繁栄していきます。この藤原北家の血筋から、のちに摂関政治を確立する藤原良房、そして最盛期を築く藤原道長が登場することになります。

また、房前の兄弟たちもそれぞれ藤原南家・藤原式家・藤原京家を創設し、奈良時代から平安時代にかけて、藤原氏の支配が盤石なものとなっていきました。

晩年と遺産

房前は720年(養老4年)に死去しましたが、彼の残した功績は後の時代に大きな影響を与えました。藤原北家は、奈良時代から平安時代にかけて、藤原氏の中でも最も権力を持つ家系となり、最終的には摂関政治を支配する立場にまで成長しました。

藤原房前の時代には、まだ藤原氏は完全に朝廷の主導権を握っていたわけではありませんが、彼の政治活動と家系の確立によって、後の藤原道長の時代へと続く道が開かれたといえます。

まとめ

- 藤原兼家:父(1親等) – 摂関政治を推進した藤原北家の実力者

- 藤原時姫:母(1親等) – 藤原北家の名門出身で道長の母

- 藤原道隆:長兄(2親等) – 摂政・関白を務めるも短命に終わる

- 藤原道兼:次兄(2親等) – わずか7日間の関白在任で「七日関白」と呼ばれる

- 藤原道綱:異母兄(2親等) – 『蜻蛉日記』の著者の息子で文学にも関心を持つ

- 藤原道長:本人 – 摂政・関白にならずとも絶大な権力を握る

- 源倫子:妻 – 天皇家の血を引く名門源氏出身の正室

- 藤原頼通:長男(1親等) – 摂関政治の長期維持に尽力した藤原氏の後継者

- 藤原教通:次男(1親等) – 短期間ながら関白を務めた藤原氏の公卿

- 藤原能信:三男(1親等) – 政治よりも文化に秀でた宮廷貴族

- 藤原彰子:長女(1親等) – 一条天皇の皇后となり、後一条・後朱雀天皇を生む

- 藤原妍子:次女(1親等) – 三条天皇の中宮となり、宮廷文化を支える

- 藤原威子:三女(1親等) – 後一条天皇の中宮として藤原氏の権力を強化

- 藤原嬉子:四女(1親等) – 後冷泉天皇の女御となるが、皇子を産まず

- 藤原兼道:伯父(3親等) – 藤原北家の公卿として朝廷で活躍

- 藤原伊尹:伯父(3親等) – 藤原氏の関白として政権を運営

- 藤原義懐:いとこ(4親等) – 父・藤原伊尹の影響を受けた貴族

- 藤原穆子:義母(2親等) – 道長の妻・源倫子の母で名門の出身

- 中臣鎌足:先祖 – 大化の改新を主導し、藤原氏の祖となる

- 藤原不比等:先祖 – 藤原氏の実質的創始者で律令政治の確立に貢献

- 藤原房前:先祖 – 藤原北家の祖となり、摂関政治の礎を築く