記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。

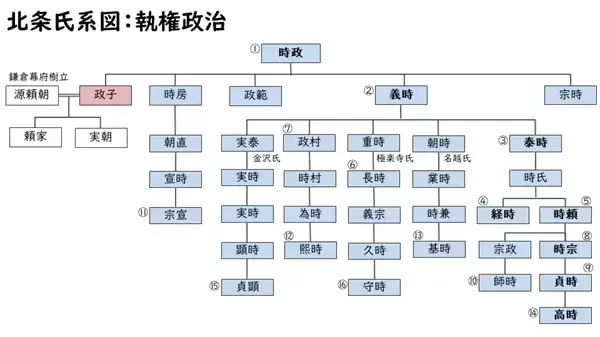

鎌倉幕府の滅亡後、北条氏の再興を目指して戦った北条時行さんの家系図について詳しく知りたい方へ向けて、この記事では北条時行さんの家族構成や親戚関係、そして先祖にあたる歴代執権とのつながりを解説します。

北条時行さんは、北条高時さんの次男として生まれ、鎌倉幕府滅亡後も諏訪一族の支援を受けながら北条氏の復興を目指しました。特に中先代の乱では、一時的に鎌倉を奪還するなど、幕府再興をかけた戦いを繰り広げました。しかし、その背景には父や兄、伯父、いとこ、さらには北条時政さんや北条義時さんなどの先祖たちが築いた政治体制の影響がありました。

本記事では、北条時行さんの家系図をわかりやすく整理し、鎌倉幕府を支えた北条一族のつながりについて詳しく解説します。北条氏の歴史を深く知ることで、なぜ北条時行さんが幕府再興に挑んだのか、その理由も見えてくるはずです。ぜひ最後までご覧ください。

北条時行の家系図!

引用:日本の歴史アップデート

北条時行さんは、鎌倉幕府第14代執権である北条高時さんの次男として生まれ、父の死後も北条氏の再興を目指して戦いました。彼の一族には、幕府の要職を担った北条貞時さんや北条時村さん、六波羅探題として幕府を支えた北条守時さんなど、多くの有力な親族がいます。また、祖先には鎌倉幕府を創設した北条時政さんや、元寇に対処した北条時宗さんなど、幕府の歴史に名を残す人物が多く存在しました。

それでは、北条時行さんの家族構成について詳しく見ていきましょう。

北条時行の家族構成について

- 父:北条高時(1親等)

- 母:一般の方(1親等)

- 本人:北条時行

- 兄:北条邦時(2親等)

父:北条高時(1親等)

北条高時さんは、北条時行の父であり、鎌倉幕府第14代執権を務めた人物です。彼は得宗家の当主として幕府の実権を握り、鎌倉時代末期の動乱期において重要な役割を果たしました。高時さんの執権時代は、後醍醐天皇による倒幕運動が活発化し、幕府の統治が揺らぎ始めた時期にあたります。

幼少期と家柄

北条高時さんは、弘安8年(1285年)に生まれました。彼は北条貞時の子であり、得宗家の嫡男として将来の執権として育てられました。得宗家は鎌倉幕府を実質的に支配する家系であり、当時の日本の政治を主導していました。

執権としての政治

高時さんは、1301年にわずか17歳で第14代執権に就任しました。しかし、若年のため実際の政務は内管領(幕府の政務を補佐する役職)である長崎円喜や長崎高資らが担っていました。この体制のもとで、幕府の支配は形式的なものとなり、得宗家の権力も徐々に弱体化していきました。

高時さんの治世においては、元寇後の財政難や御家人の不満が高まり、幕府の統治能力が低下しました。特に、後醍醐天皇が主導した討幕運動(元弘の乱)が勃発すると、幕府の命運は決定的なものとなります。

鎌倉幕府の滅亡と最期

元弘3年(1333年)、新田義貞率いる討幕軍が鎌倉を攻撃し、幕府は壊滅的な打撃を受けました。最終的に、高時さんは多くの北条一族とともに東勝寺で自害し、鎌倉幕府は滅亡しました。このとき、北条氏一門は数百人規模で殉死し、鎌倉の武家政権の歴史は終焉を迎えました。

北条時行との関係

北条時行さんは、高時さんの次男として生まれました。父の死後、時行さんは北条氏の復興を目指し、鎌倉幕府の再興に奔走しました。特に「中先代の乱」では、高時さんの遺志を継ぐ形で幕府残党を率い、鎌倉奪還を果たしています。高時さんの死は、時行さんの人生に大きな影響を与え、彼の戦いの動機の一つとなったと考えられます。

母:一般の方(1親等)

北条時行の母については、歴史資料において詳細な記録が残されておらず、その名前や出自は明確ではありません。ただし、『太平記』の記述によると、高時の側室である「二位殿」または「新殿」とされていることが分かっています。

二位殿(新殿)について

『太平記』では、北条高時の側室として「二位殿」が登場しますが、一部の写本では「新殿」と表記されており、どちらが正確な名称であるかは確定されていません。歴史研究者の間では、「新殿」が本来の名称であり、「二位殿」は誤記の可能性があるとする見解もあります。

二位殿(新殿)は、北条高時の寵愛を受けた女性であり、時行さんを産んだとされています。北条家は代々、政略結婚を重視しており、側室の出自についても政治的な意味合いがある可能性がありますが、母親の身分や家柄についての詳細は不明です。

母と時行の関係

北条時行さんが幼少期をどのように過ごしたかの詳細な記録はありませんが、1333年に鎌倉幕府が滅亡し、時行さんが信濃国に逃れる際、母と一緒に行動していたかどうかは分かっていません。当時、鎌倉幕府の滅亡により北条氏の一族は大きな混乱に陥っており、母親も運命に翻弄された可能性があります。

まとめ

北条時行さんの母については、確実な情報は少ないものの、『太平記』の記述をもとに「二位殿」または「新殿」と呼ばれる女性である可能性が高いです。彼女の身分や出自が不明なことから、詳細な事績は残されていませんが、北条高時の側室であり、北条氏の血を引く人物として重要な存在であったことは間違いありません。

本人:北条時行

北条時行さんは、鎌倉時代末期から南北朝時代にかけて活躍した武将であり、北条氏の最後の当主とされています。彼は鎌倉幕府の事実上の支配者であった得宗家の次男として生まれ、幕府滅亡後も北条氏の再興を目指して戦いました。

幼少期と出自

北条時行さんは、1329年(元徳元年)頃に北条高時の次男として生まれました。母については「二位殿」または「新殿」とされる説がありますが、詳しい出自については確定していません。兄の北条邦時が1325年生まれであることから、それに続いて誕生したと考えられます。

鎌倉幕府の得宗家は、日本の武士政権を主導していた家系であり、時行さんはその嫡流の一員として育てられました。しかし、彼が幼少期を過ごしていた時代は、幕府の支配が揺らぎ始めた混乱の時期でもありました。

幕府滅亡と生存

1333年(元弘3年)、鎌倉幕府は新田義貞の攻撃を受けて滅亡し、父の北条高時をはじめ多くの北条一門が自害しました。しかし、時行さんは家臣の諏訪盛高によって鎌倉から脱出し、信濃国(現在の長野県)へ逃れました。そこで彼は諏訪一族の庇護を受けながら成長し、やがて北条氏の再興を志すようになります。

中先代の乱と鎌倉奪還

1335年(建武2年)、時行さんは信濃国で挙兵し、鎌倉幕府の残党を率いて「中先代の乱」を起こしました。この反乱では、一時的に鎌倉を奪還し、足利直義を追い出すことに成功しました。しかし、すぐに足利尊氏が反撃に出たため、時行さんは敗れて再び信濃へと逃れることになりました。

南朝への合流と再びの戦い

幕府滅亡後、後醍醐天皇は新たに建武政権を樹立しましたが、これに対して足利尊氏が反旗を翻し、南北朝時代が始まりました。時行さんは足利氏に対抗するため、後醍醐天皇率いる南朝に味方し、各地で戦いを繰り広げました。

特に1337年(延元2年)には、鎮守府大将軍・北畠顕家や新田義興とともに足利勢力と戦い、再び鎌倉を奪還することに成功しました。しかし、この成功も長くは続かず、足利軍の反撃を受けて撤退を余儀なくされました。

最後の戦いと処刑

1352年(正平7年)、時行さんは新田義興らと共に武蔵野合戦に参戦し、三度目の鎌倉奪還を果たしました。しかし、足利軍の猛攻により再び鎌倉を失い、逃走を続けることになりました。

翌年の1353年(正平8年)、時行さんはついに足利方に捕らえられ、鎌倉龍ノ口で処刑されました。享年は20代半ばと推測されています。彼の死によって、鎌倉幕府の直系である北条得宗家は完全に滅亡しました。

兄:北条邦時(2親等)

北条邦時さんは、北条時行の兄であり、北条高時の長男として生まれました。彼は鎌倉幕府最後の得宗嫡男として、将来の執権となる可能性があった人物です。しかし、1333年の幕府滅亡により、短い生涯を終えることになりました。

幼少期と生誕

北条邦時さんは、1325年(正中2年)11月22日に北条高時の長男として誕生しました。母についての詳細な記録は残っていませんが、時行さんと同じく「二位殿」または「新殿」である可能性があります。

鎌倉幕府の執権の嫡男として生まれた邦時さんは、本来であれば将来の得宗家当主として幕府を率いる立場にありました。しかし、彼が幼い頃から幕府の権力は衰え、元弘の乱によって鎌倉は戦乱の渦中にありました。

鎌倉幕府滅亡と最期

1333年(元弘3年)、新田義貞が鎌倉へ進軍し、東勝寺で北条一門の多くが自害しました。このとき、父の北条高時も命を絶ち、邦時さんもまた自害したと伝えられています。

一方で、いくつかの記録によると、邦時さんは一度鎌倉を脱出し、家臣の五大院宗繁と共に逃亡を図ったとされています。しかし、宗繁が裏切り、邦時さんは新田軍に捕らえられ処刑されたともいわれています。

北条時行との関係

北条邦時さんは、北条時行さんの兄(2親等)にあたります。時行さんは父と兄を失った後も、北条氏の再興を目指して戦い続けました。もし邦時さんが生存していれば、北条氏の歴史は大きく変わっていたかもしれません。

北条時行と親戚関係の人物について

- 伯父:北条貞時(3親等)

- 伯父:北条時村(3親等)

- いとこ:北条守時(4親等)

伯父:北条貞時(3親等)

北条貞時さんは、北条時行の伯父(3親等)にあたり、鎌倉幕府第9代執権を務めた人物です。彼は得宗家の当主として幕府の実権を握り、元寇後の幕府統治を支えました。執権としての統治期間は20年以上に及び、北条氏の勢力を維持するために多くの政策を実行しました。

生い立ちと家族背景

北条貞時さんは、1271年(文永8年)に北条時宗の子として生まれました。時宗さんは第8代執権として元寇(文永の役・弘安の役)に対処し、日本を守ったことで知られています。父の死後、貞時さんは1284年(弘安7年)に14歳で執権職を継承しました。当時はまだ若かったため、実権は内管領の平頼綱が握っていました。

執権としての政治

1285年(弘安8年)、貞時さんは平頼綱を討ち、幕府の実権を取り戻しました。その後、北条氏の支配体制を強化し、御内人(得宗家直属の家臣団)の影響力を拡大させました。また、幕府内部の対立を調整しながら、蒙古襲来の後の国内統治に尽力しました。

彼の治世では、御家人たちの経済的困窮を救済するために「永仁の徳政令」(1297年)を発布しました。この政策は、御家人が手放した土地を無償で返還できるというものでしたが、結果的には幕府の統治にさらなる混乱をもたらすことになりました。

晩年と死去

貞時さんは1301年(正安3年)に執権を辞し、子の北条師時にその職を譲りました。その後も政治の実権を握っていましたが、1311年(応長元年)に死去しました。享年41歳でした。

北条時行との関係

北条貞時さんは、北条時行さんの父・北条高時の伯父にあたります。つまり、時行さんから見れば大伯父にあたる存在です。貞時さんが強化した御内人制度や得宗専制体制は、最終的に北条氏の衰退を招き、後の鎌倉幕府滅亡の遠因となったともいわれています。

伯父:北条時村(3親等)

北条時村さんは、北条時行の伯父(3親等)にあたり、鎌倉幕府の有力御家人として活動した人物です。時村さんについての史料は少ないものの、北条氏一門の重鎮として幕府の政治や軍事に関与していたと考えられます。

生い立ちと家系

北条時村さんは、北条貞時の弟として生まれました。彼の正確な生年は不明ですが、鎌倉幕府の得宗家の一員として育ち、幕府の統治機構の中で重要な役割を担っていたと推測されます。兄の貞時さんが第9代執権として幕府を主導したのに対し、時村さんはその補佐や御家人との調整に関与していたと考えられます。

政治と軍事の役割

時村さんは、鎌倉幕府の統治が安定していた時代において、北条氏の一族として政務に関与していた可能性が高いです。特に、蒙古襲来後の日本国内では、幕府の軍事的な備えや御家人統制が重要となっており、彼もその一環として軍事や行政に携わっていたと考えられます。

北条時行との関係

北条時村さんは、北条時行さんの父・北条高時の伯父(3親等)にあたります。時行さんが生まれた頃には、時村さんは幕府の中で重鎮としての立場にあった可能性があり、若き時行さんがどのような影響を受けたのかは興味深い点です。

まとめ

北条時村さんについての記録は少ないものの、北条氏一門として幕府の統治に関与していたことは間違いありません。彼の存在は、北条氏の繁栄とその後の衰退の過程において、重要な要素の一つであったといえるでしょう。

いとこ:北条守時(4親等)

北条守時さんは、北条時行のいとこ(4親等)にあたり、鎌倉幕府の最後の六波羅探題南方(京都を監視する幕府の役職)を務めた人物です。幕府の防衛と統治に重要な役割を果たしましたが、新田義貞率いる討幕軍の攻撃を受け、壮絶な最期を迎えました。

生い立ちと家柄

北条守時さんは、鎌倉幕府の執権家である北条氏の一族として生まれました。父は北条宗方で、六波羅探題の職務を担う家系の出身です。時行さんの父である北条高時とはいとこにあたります。北条氏の中でも軍事・行政の要職を担う家柄であり、守時さんもその役割を担うべく育てられました。

六波羅探題としての役割

幕府の統治機構の一部である六波羅探題は、京都に拠点を置き、西国の御家人の統制や朝廷との関係調整を行う役職でした。守時さんはその南方(六波羅探題の一職)を務め、当時の幕府の西国支配を担当していました。

1333年(元弘3年)、後醍醐天皇の倒幕運動が本格化し、新田義貞を筆頭とする反幕府勢力が各地で挙兵しました。守時さんは、幕府軍の指揮をとりながらこれに対応しましたが、戦局は厳しいものとなっていきます。

討幕軍との戦いと最期

1333年5月、新田義貞率いる軍勢が鎌倉へ向かうと同時に、六波羅探題も大軍に包囲されました。守時さんは北条仲時らとともに必死の防戦を試みましたが、討幕軍の勢いは強く、六波羅探題の防衛網は崩壊していきました。

戦況が絶望的になると、守時さんは仲時さんらと共に近江(現在の滋賀県)へ逃れました。しかし、彼らは関所で追い詰められ、最終的に護衛の者たちとともに自害しました。この戦いにより、鎌倉幕府の統治機構は完全に崩壊し、室町時代へと移行するきっかけとなりました。

北条時行との関係

北条守時さんの死は、北条時行さんの人生に大きな影響を与えました。いとこの守時さんが倒幕軍に敗れ、鎌倉幕府が崩壊したことにより、時行さんは幼くして父を失い、信濃へ逃れることになりました。その後、時行さんは北条氏の再興を目指し、中先代の乱を起こすことになりますが、その背景には幕府滅亡時にいとこである守時さんが果たした最期があったのかもしれません。

まとめ

北条守時さんは、鎌倉幕府最後の六波羅探題として、幕府の防衛を担った人物です。倒幕軍の攻撃を受け、逃亡の末に自害したことで、幕府の終焉を象徴する人物ともなりました。北条時行さんとはいとこ関係にあり、幕府滅亡後の北条氏の再興を目指す時行さんにとって、彼の存在は一つの歴史的な転換点であったといえるでしょう。

北条時行のご先祖様・歴史上の人物

- 先祖:北条時政

- 先祖:北条義時

- 先祖:北条泰時

- 先祖:北条時頼

- 先祖:北条時宗

先祖:北条時政

北条時政さんは、北条時行の先祖にあたり、鎌倉幕府を創設した初代執権です。彼は源頼朝を支え、鎌倉幕府の礎を築いた人物であり、北条氏が武家政権を主導するきっかけを作りました。

生い立ちと出自

北条時政さんは、12世紀半ばに伊豆国(現在の静岡県伊豆地方)で生まれました。北条氏は元々地方の豪族でしたが、時政さんの代になって大きく飛躍します。彼は源頼朝の挙兵を支援し、のちに鎌倉幕府を開く原動力となりました。

源頼朝との関係

時政さんは、伊豆国の豪族として源頼朝が伊豆に流されていた際に接触し、頼朝の妻として自分の娘である北条政子を嫁がせました。この縁により、北条氏は頼朝の幕府創設に深く関わることになります。1180年に頼朝が平氏打倒を掲げて挙兵すると、時政さんは北条氏を率いてこれを支援しました。

頼朝が鎌倉幕府を開くと、時政さんは幕府内で重要な役割を果たしました。頼朝の死後、幕府の実権を握るために動き始め、将軍を補佐する執権という役職を確立しました。

初代執権としての統治

時政さんは1203年に執権となり、北条氏が幕府の中核を担う体制を確立しました。執権は、将軍を補佐しながら実質的に幕府を運営する役職であり、のちの北条氏の支配の基盤となりました。

しかし、時政さんの権力志向は強く、1205年には娘婿の二代将軍・源頼家を追放し、三代将軍・源実朝を擁立しました。この強引な政治手法は、後の北条氏の専制体制の原型となります。しかし、晩年には後継者争いが勃発し、最終的に息子の北条義時によって伊豆に追放される形で引退しました。

北条時行との関係

北条時政さんは、北条得宗家の祖であり、その末裔である北条時行さんの家系の始祖ともいえる存在です。彼が確立した執権政治は、北条時行さんの時代まで続きました。時政さんが築いた北条氏の体制があったからこそ、時行さんが「中先代の乱」などで幕府再興を目指す基盤が生まれたといえます。

先祖:北条義時

北条義時さんは、北条時行の先祖にあたり、鎌倉幕府第2代執権を務めた重要な武将です。彼は、父・北条時政の後を継ぎ、鎌倉幕府の支配体制を確立しました。特に、御家人たちを統制し、北条氏の権力を盤石なものにしたことで知られています。

生い立ちと執権継承

北条義時さんは、1163年(長寛元年)に伊豆国で生まれました。父の北条時政が源頼朝を支援したことで、義時さんも幕府の中枢に関与するようになります。頼朝の死後、1205年に父の時政さんが失脚すると、義時さんは執権として幕府の実権を握りました。

承久の乱と幕府の安定化

義時さんの最も大きな功績は、1221年に起こった「承久の乱」の勝利です。後鳥羽上皇が鎌倉幕府を打倒しようと兵を挙げた際、義時さんは幕府軍を指揮し、上皇側を撃破しました。この戦いに勝利したことで、幕府の権威は確立し、朝廷を支配する体制が完成しました。

また、義時さんは幕府の政治機構を整備し、御家人たちを統制する仕組みを作りました。この体制は後の北条得宗家の専制政治へとつながり、結果的に鎌倉幕府を約150年にわたって支配する基盤となりました。

晩年と死去

1224年(貞応3年)、義時さんは62歳で死去しました。彼の死後、北条氏の権力はさらに強まり、幕府は北条氏による執権政治の時代へと突入していきます。

北条時行との関係

北条義時さんは、北条時行さんの先祖であり、得宗家の体制を築いた中心人物です。義時さんが作り上げた執権制度と北条氏の支配体制は、時行さんの時代まで続きました。しかし、その制度が固定化しすぎたことが、後に幕府の衰退を招いたともいえます。時行さんが幕府再興を目指して戦った背景には、義時さんの時代に築かれた体制が影響しているとも考えられます。

先祖:北条泰時

北条泰時さんは、北条時行の先祖にあたり、鎌倉幕府第3代執権を務めた人物です。泰時さんは、武家政権の統治制度を確立し、日本初の武家法「御成敗式目(貞永式目)」を制定するなど、鎌倉幕府の安定に大きく貢献しました。彼の政策は、その後の武士社会の基盤となり、江戸時代に至るまで影響を与えました。

生い立ちと家系

北条泰時さんは、1183年(寿永2年)に北条義時の嫡男として生まれました。祖父は鎌倉幕府初代執権・北条時政であり、鎌倉幕府創設期の重要な家系に属していました。幼少期から父・義時のもとで育ち、幕府の統治に関与する立場にありました。

鎌倉幕府の執権としての統治

泰時さんは、1224年(貞応3年)に父の義時が亡くなると、第3代執権として幕府の実権を握りました。彼の統治は、単なる軍事政権から法治国家への移行を促進するものでした。特に、武士の行動規範を定めた「御成敗式目」の制定は、後の日本の法制度に大きな影響を与えました。

また、泰時さんは評定衆(幕府の合議機関)を設置し、独裁的な政治を避け、合議制を導入しました。これにより、鎌倉幕府の統治はより安定し、北条氏の支配を盤石なものとしました。

晩年と死去

1242年(仁治3年)、泰時さんは死去しました。彼の統治は「泰時の治世」として高く評価され、鎌倉幕府の最も安定した時期を築いたといわれています。その後も、泰時さんが確立した政治体制は、幕府滅亡までの約90年間、武士の社会における基盤となりました。

北条時行との関係

北条泰時さんは、北条時行さんの遠い先祖にあたります。泰時さんが確立した法治国家の基盤は、時行さんが生きた時代にも影響を及ぼし、幕府の政治体制の礎となりました。しかし、泰時さんの合理的な政治が次第に変質し、時行さんの時代には幕府の統治が腐敗し、崩壊へと向かうことになります。

先祖:北条時頼

北条時頼さんは、北条時行の先祖にあたり、鎌倉幕府第5代執権を務めた人物です。彼は、幕府の中央集権化を進め、権力を北条得宗家に集中させることで、幕府の安定を図りました。特に、裁判制度の整備や、寺社勢力との関係強化など、多くの改革を行いました。

生い立ちと執権就任

北条時頼さんは、1227年(安貞元年)に生まれました。父は第4代執権・北条経時で、鎌倉幕府の執権家に生まれたエリートでした。しかし、父の経時さんは病気により早世し、わずか17歳で第5代執権に就任することになりました。

若くして執権に就いた時頼さんでしたが、幕府の統治を安定させるため、さまざまな政策を打ち出しました。特に、政敵の一掃と北条氏の権力強化を進め、幕府の権力を北条氏中心に集中させました。

政治改革と寺社保護

時頼さんの時代には、武士だけでなく庶民の訴訟を扱う「引付衆」を設置し、公正な裁判制度を整備しました。これは、従来の御家人中心の政治から、より広い統治へと移行するきっかけとなりました。

また、仏教を篤く信仰し、多くの寺社を支援しました。鎌倉の建長寺を創建したのも、時頼さんの功績の一つです。彼は、禅宗を厚く保護し、鎌倉に禅文化を根付かせるきっかけを作りました。

隠居と晩年

時頼さんは、1263年(弘長3年)に37歳で死去しました。彼は晩年、政治の表舞台から退き、出家して修行に励んだとされています。そのため、「最明寺入道」とも呼ばれました。彼の政治は、北条氏の権力を強固なものにし、鎌倉幕府を約70年間存続させる基盤となりました。

北条時行との関係

北条時頼さんは、北条時行さんの遠い先祖にあたります。時頼さんが築いた北条氏の専制政治は、時行さんの時代まで続きました。しかし、時頼さんが推し進めた得宗専制体制が次第に弊害を生み、やがて幕府の腐敗につながっていきます。時行さんが鎌倉幕府再興を目指した背景には、時頼さんが築いた政治体制の影響もあったと考えられます。

先祖:北条時宗

北条時宗さんは、北条時行の先祖にあたり、鎌倉幕府第8代執権を務めた人物です。彼は若くして執権の座につき、元寇(文永の役・弘安の役)といった日本史上の重大な危機に対応しました。北条氏の執権政治を確立し、幕府の軍事力を強化したことで、鎌倉幕府の歴史に大きな影響を与えた存在です。

生い立ちと執権就任

北条時宗さんは、1251年(建長3年)に北条時頼の子として生まれました。父の時頼さんは第5代執権を務め、幕府の安定化を進めた政治家でした。時宗さんはその後継者として、幼少期から執権となるべく教育を受けていました。

1266年(文永3年)、15歳で連署(執権の補佐役)に任命され、父・時頼さんの指導のもとで政治を学びました。そして、1268年(文永5年)には18歳で第8代執権に就任しました。

元寇と日本の防衛

時宗さんの治世で最も重要な出来事が「元寇」です。1274年(文永11年)の文永の役と、1281年(弘安4年)の弘安の役の2度にわたり、元(モンゴル帝国)とその属国である高麗が日本へ侵攻しました。元軍は当時の日本とは異なる戦法を駆使し、多くの犠牲者を出しましたが、時宗さんは強い意志をもって防衛体制を整えました。

特に、全国の御家人に動員を命じる「異国警固番役」を設け、防衛を徹底しました。また、九州の博多湾沿岸には防塁を築き、再度の侵攻に備えました。これらの準備が功を奏し、最終的に元軍は暴風雨(いわゆる「神風」)によって壊滅し、日本は侵略を免れました。

晩年と死去

時宗さんは、元寇の危機を乗り越えたものの、その後も国内の御家人統制や政務に追われ続けました。そして1284年(弘安7年)、34歳という若さで病死しました。彼の死後、鎌倉幕府は次第に統治の難しさを増し、後の倒幕運動の要因となっていきました。

北条時行との関係

北条時宗さんは、北条時行さんの遠い先祖にあたります。時宗さんが築いた強力な北条得宗家の支配体制は、時行さんの時代まで続きました。しかし、時宗さんの時代に形成された専制的な統治機構は、やがて幕府内の対立を激化させ、時行さんが生きた南北朝時代の混乱の一因ともなったのです。

北条時行の家系図についてまとめ

- 北条高時:父(1親等) – 鎌倉幕府第14代執権で、幕府滅亡時に自害した。

- 一般の方:母(1親等) – 高時の側室とされ、「二位殿」または「新殿」と伝わる。

- 北条時行:本人 – 鎌倉幕府再興を目指し、中先代の乱を起こした。

- 北条邦時:兄(2親等) – 高時の長男で、鎌倉幕府最後の得宗嫡男。

- 北条貞時:伯父(3親等) – 鎌倉幕府第9代執権で、元寇後の幕府を支えた。

- 北条時村:伯父(3親等) – 幕府の有力御家人で、北条氏の支配を支えた。

- 北条守時:いとこ(4親等) – 幕府最後の六波羅探題南方として戦ったが討幕軍に敗れた。

- 北条時政:先祖 – 鎌倉幕府初代執権で、北条氏の基盤を築いた。

- 北条義時:先祖 – 第2代執権で、御家人統制と幕府安定に貢献した。

- 北条泰時:先祖 – 第3代執権で、「御成敗式目」を制定し、法治政治を確立した。

- 北条時頼:先祖 – 第5代執権で、幕府の中央集権化と引付衆の制度を整えた。

- 北条時宗:先祖 – 第8代執権で、元寇に対処し日本を守った。