記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。

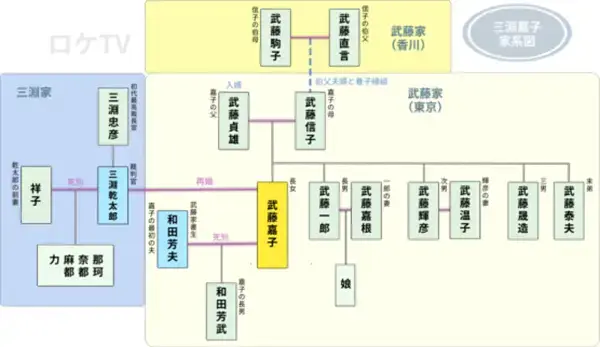

三淵嘉子の家系図を詳しく知りたいと考えている方に向けて、彼女のルーツや家族関係をわかりやすくまとめました。

日本初の女性判事として知られる三淵嘉子は、法律界において大きな功績を残した人物です。その活躍の背景には、香川県丸亀市の名門・武藤家と法曹一家である三淵家の影響がありました。

本記事では、祖父であり市会議員や資産家として活躍した武藤直言、実業家として成功し娘に進歩的な教育を与えた父・武藤貞雄、伝統的な価値観を持ちながらも娘を支えた母・武藤ノブ、そして夫である判事・三淵乾太郎やその前妻の子どもたちとの関係など、家族構成を詳しく解説します。

また、初代最高裁判所長官を務めた義父・三淵忠彦や、遠縁にあたる石渡家や反町家とのつながりにも触れ、三淵嘉子を支えた親族の影響についても紹介します。

三淵嘉子の家系図を通じて、彼女がどのような家庭環境の中で育ち、どのような人々と関わりながら日本の法曹界を切り開いていったのかを探ります。彼女の人生をより深く理解するために、ぜひ最後までご覧ください。

目次

- 三淵嘉子の家系図!

- 三淵嘉子の家族構成について

- 三淵嘉子と親戚関係の人物について

- 三淵嘉子のご先祖様・歴史上の人物

- まとめ

三淵嘉子の家系図!

引用:ロケTV

三淵嘉子は、香川県丸亀市の名家・武藤家に生まれ、父・武藤貞雄は実業家として活躍し、母・武藤ノブとともに彼女の成長に影響を与えました。

最初の夫・和田芳夫との間に長男・和田芳武をもうけたものの、戦争で夫を亡くし、その後、法曹界の名門である三淵家の三淵乾太郎と再婚し、彼の前妻の子どもたちと共に生活しました。

また、祖父・武藤直言や義父・三淵忠彦といった政治・法律界で名を馳せた人物たちの影響を受けながら、日本初の女性判事として法曹界に新たな道を切り開いていきました。

それでは、三淵嘉子の家族構成について詳しく見ていきましょう。

三淵嘉子の家族構成について

- 祖父:武藤直言(4親等)

- 祖母:武藤駒子(4親等)

- 父:武藤貞雄(1親等)

- 母:武藤ノブ(1親等)

- 本人:三淵嘉子

- 夫(最初の夫):和田芳夫(1親等)

- 長男:和田芳武(1親等)

- 夫(二番目の夫):三淵乾太郎(1親等)

- 義父(夫の父):三淵忠彦(2親等)

- 義母(夫の母):三淵静(2親等)

- 長男(夫の前妻の子):三淵力(1親等)

- 長女(夫の前妻の子):三淵那珂(1親等)

- 次女(夫の前妻の子):三淵奈津(1親等)

- 三女(夫の前妻の子):三淵麻都(1親等)

- 長弟:武藤一郎(2親等)

- 次弟:武藤輝彦(2親等)

- 三弟:武藤晟造(2親等)

- 四弟:武藤泰夫(2親等)

祖父:武藤直言(4親等)

武藤直言さんは、三淵嘉子さんから見て4親等にあたる祖父にあたる人物です。彼は香川県丸亀市の出身で、代々丸亀藩の御側医を務めた名家の一員でした。そのため、幼少期から学問や教養を重んじる環境で育ったと考えられます。

直言さんは地元で大きな影響力を持つ存在であり、市会議員としても活躍していました。彼は政治に携わることで地域の発展に貢献し、社会的な地位を築き上げました。こうした背景が、三淵嘉子さんの父である武藤貞雄さんに強く影響を与え、彼の教育方針にも反映された可能性があります。

また、直言さんは資産家でもあり、金融業や不動産業を手がけていました。これは当時の社会情勢を考慮すると、経済的な安定をもたらすための重要な選択だったといえるでしょう。こうした事業を営む中で、家族全体の生活基盤を築き、次の世代にも影響を与えたことがうかがえます。

さらに、彼は武藤ノブさん(直言さんの姪)を養女として迎え入れ、育てました。ノブさんは後に武藤貞雄さんと結婚し、三淵嘉子さんを含む5人の子どもをもうけました。このように、直言さんは家族のつながりを大切にしながら、家系を支え続けた人物だったといえます。

祖母:武藤駒子(4親等)

武藤駒子さんは、三淵嘉子さんから見て4親等の祖母にあたります。彼女の詳細な生い立ちや経歴についてはあまり記録が残っていませんが、夫である武藤直言さんと共に、武藤家の伝統を守り、家庭を支えた女性であったことは間違いないでしょう。

駒子さんは、裕福な家庭の一員として育ち、夫・直言さんとともに子どもたちや孫たちを見守る存在だったと考えられます。当時の日本において、女性は家庭を支える役割を担うことが多く、彼女もまた家族のために尽力していたと推測されます。

また、彼女は直言さんと共に、養女として迎え入れた武藤ノブさんを育てました。ノブさんはのちに三淵嘉子さんの母となる人物で、彼女の価値観や教育方針にも駒子さんの影響があったのかもしれません。

駒子さんがどのような人生を送ったのか、具体的なエピソードは多く残されていませんが、家族を支えながら、次世代に受け継ぐべき価値観や教えを大切にしていた女性であったことがうかがえます。

父:武藤貞雄(1親等)

武藤貞雄さんは、三淵嘉子さんの父であり、1親等にあたる人物です。彼は1886年に香川県丸亀市で生まれました。貞雄さんは武藤家9代目当主として、家業を継ぐだけでなく、日本の金融業界や鉱業分野においても重要な役割を果たしました。

仕事とキャリア

貞雄さんは、東京帝国大学法科大学政治科を卒業後、台湾銀行に入行しました。1913年からシンガポール支店に勤務し、その後、ニューヨーク支店長や東京支店の支配人を務めました。さらに、台湾銀行の融資で設立された南洋鉱業公司の理事兼総支配人となり、日本の経済発展にも貢献しました。

その後、昭和興業合資会社を設立し、代表として経営に携わるとともに、北海鉱業、日本防災工業、昭和金属、昭和化工など複数の企業で社長を務めました。こうした経歴から、貞雄さんは実業家としても非常に優れた人物であったことがわかります。

家族への影響

貞雄さんは進歩的な考えを持つ人物であり、特に娘である三淵嘉子さんに「普通のお嫁さんにはなるな」と教えました。女性が独立し、自立した職業を持つことの重要性を説き、嘉子さんに対して「医者や弁護士になるのはどうか」とアドバイスしたといわれています。このような父の言葉が、嘉子さんが法曹界を志す大きなきっかけとなったのです。

晩年と死去

貞雄さんは戦後も経済界で活動していましたが、1947年に肝硬変のため亡くなりました。彼の教育方針と家族への影響は、三淵嘉子さんの人生を大きく変え、日本の女性法曹界の発展にもつながったといえます。

母:武藤ノブ(1親等)

武藤ノブさんは、三淵嘉子さんの母であり、1親等にあたる人物です。1892年に香川県丸亀市で生まれました。彼女は、金融業を営む裕福な家庭で育ち、幼少期から安定した環境の中で生活していました。

家庭と教育方針

ノブさんは、夫の武藤貞雄さんとは対照的に、伝統的な価値観を持つ女性でした。特に、娘である三淵嘉子さんが法律を学ぶことに対しては、「女性が法律を学んでは嫁に行けなくなる」と強く反対しました。当時の日本では、女性が職業を持つことが一般的ではなく、家庭に入ることが求められていたため、ノブさんの考えは時代の流れに沿ったものだったといえます。

しかし、夫・貞雄さんの影響もあり、最終的には嘉子さんの決断を受け入れることになります。この対照的な両親の考えが、嘉子さんの成長において重要な要素となったことは間違いありません。

晩年と死去

ノブさんは戦後、家族とともに川崎市で生活していましたが、1947年1月に脳溢血で亡くなりました。彼女は最後まで家族を支える母としての役割を果たし、三淵嘉子さんをはじめとする子どもたちに多くの影響を与えました。

本人:三淵嘉子

三淵嘉子さんは、日本初の女性弁護士の一人であり、初の女性判事、さらに家庭裁判所長を務めた先駆的な法律家です。1914年(大正3年)11月13日、父・武藤貞雄さんの勤務先であった台湾銀行シンガポール支店のあるシンガポールで生まれました。彼女は生まれた地の漢字表記「新嘉坡」から「嘉子」と名付けられました。

幼少期と教育

幼少期は海外での生活を経験し、その後日本に帰国しました。東京の青山師範学校附属小学校を卒業し、東京女子高等師範学校附属高等女学校(現・お茶の水女子大学附属高等学校)に進学しました。この頃、父・貞雄さんの進歩的な教育方針のもとで、「女性も専門的な仕事を持つべきだ」という考えを植え付けられます。その影響を受け、当時女性に唯一開かれていた法学の門戸である明治大学専門部女子部法科に進学しました。

1938年に明治大学法学部を卒業し、同年に高等試験司法科試験に合格。1940年には弁護士登録を果たし、女性法律家としての第一歩を踏み出しました。

法曹界での活躍

戦時中は法律家としての活動と家庭生活を両立させながら、1947年には女性として初めて裁判官採用願を提出しました。その後、1949年には東京地方裁判所判事補として任官され、裁判官としてのキャリアをスタートさせました。

彼女の功績の中でも特に注目すべきは、1972年に新潟家庭裁判所長に就任し、日本初の女性家庭裁判所長となったことです。その後も浦和家庭裁判所や横浜家庭裁判所で所長を歴任し、1979年に定年退官しました。退官後も弁護士として活動を続け、日本婦人法律家協会の会長や労働省男女平等問題専門家会議の座長を務めるなど、女性の社会進出を支援する活動にも尽力しました。

晩年と死去

1984年5月28日、骨肉腫のため東京都新宿区の国立病院医療センターで亡くなりました。その後、彼女の功績が認められ、没後に従三位に叙され、勲二等瑞宝章を授与されました。

2024年には、彼女の人生をモデルにしたNHK連続テレビ小説「虎に翼」が放送され、再び注目を集めることとなりました。

夫(最初の夫):和田芳夫(1親等)

和田芳夫さんは、三淵嘉子さんの最初の夫であり、1親等の配偶者です。彼は丸亀中学校を卒業し、勤労学生として明治大学夜間部で学びながら東洋モスリンに就職しました。その後、武藤家の書生として働き、そこで嘉子さんと出会い、1941年に結婚しました。

結婚と戦時中の生活

結婚後、夫妻は幸せな生活を送っていましたが、1943年に長男・和田芳武さんが誕生した頃、日本は戦時下にありました。1945年、和田さんは徴兵され、戦争へと駆り出されました。その後、終戦を迎えたものの、復員するまでの間に病に倒れ、1946年に長崎の陸軍病院で戦病死しました。

和田芳夫さんの影響

和田さんは温厚な性格であり、嘉子さんが法曹界で活躍することにも理解を示していたといわれています。しかし、結婚からわずか5年での死別となり、嘉子さんは27歳で未亡人となりました。夫を失った後、彼女は息子を育てるために働きながら、法律家としてのキャリアを築く道を歩むことになります。

和田芳夫さんとの結婚生活は短いものでしたが、彼の存在は嘉子さんの人生において重要な意味を持ち、その後の彼女の生き方にも大きな影響を与えたといえるでしょう。

長男:和田芳武(1親等)

和田芳武さんは、三淵嘉子さんと最初の夫・和田芳夫さんとの間に生まれた長男であり、1親等にあたる存在です。彼は1943年に誕生し、幼少期に戦争の影響を受けながら育ちました。

幼少期と戦時中の生活

芳武さんが生まれた1943年は、日本が第二次世界大戦の真っただ中にあった時期です。彼が生まれてからわずか2年後の1945年、父・和田芳夫さんは徴兵され、その後病気を患い、復員するも1946年に長崎の陸軍病院で亡くなりました。

父を幼少期に失った芳武さんは、母・嘉子さんとともに戦後の厳しい時代を生き抜くことになります。嘉子さんはシングルマザーとして、息子を育てるために法律の道で奮闘しながら生活を支えました。

学問と職業

和田芳武さんは学問の道を志し、寄生虫研究者として活躍しました。東京大学伝染病研究所寄生虫研究部に所属し、寄生虫学の分野で第一線の研究を続けました。1974年からは東京女子医科大学の寄生虫学教室で研究を続け、長年にわたり医学分野に貢献しました。

性格と家族関係

芳武さんは、温厚で優しい性格だったといわれています。母・嘉子さんが再婚して三淵乾太郎さんの妻となった後も、和田姓を名乗り続けました。これは、亡き父・和田芳夫さんの存在を大切にし、自らのルーツを尊重する気持ちの表れだったのかもしれません。

晩年と死去

2020年、和田芳武さんは生涯を終えました。彼は静かに研究に打ち込みながら、日本の医療分野に貢献し続けた人物でした。母・三淵嘉子さんのように、人々のために尽力する生き方を選んだことが、彼の人生の大きな特徴といえるでしょう。

夫(二番目の夫):三淵乾太郎(1親等)

三淵乾太郎さんは、三淵嘉子さんの二番目の夫であり、1親等の配偶者にあたります。彼は1906年に生まれ、法曹界で活躍した判事でした。また、初代最高裁判所長官である三淵忠彦さんの長男でもあり、父と同じく法律の世界で名を馳せました。

法律家としてのキャリア

乾太郎さんは、日本の司法界において重要な役割を果たした人物です。裁判官としての職務を全うし、戦後の法整備や裁判制度の確立に貢献しました。特に家庭裁判所の発展に尽力し、子どもや家庭の問題を扱う法の分野で多くの実績を残しました。

三淵嘉子さんとの結婚

1956年、乾太郎さんは三淵嘉子さんと再婚しました。嘉子さんはすでに日本初の女性判事として活躍しており、同じく法律の世界で生きる二人は互いに深い理解を持ち合う関係だったといえます。二人の結婚は、単なる男女の関係にとどまらず、法曹界におけるパートナーとしての意味も持っていたのではないでしょうか。

前妻との家族

乾太郎さんは、嘉子さんと結婚する前に最初の妻・祥子さんを亡くしており、前妻との間に四人の子ども(長男・三淵力、長女・三淵那珂、次女・三淵奈津、三女・三淵麻都)がいました。再婚後、嘉子さんはこの4人の子どもたちとともに暮らすことになり、義理の母親としても新たな家族関係を築いていきました。

晩年と死去

乾太郎さんは1985年に亡くなりました。彼の死は、嘉子さんが1984年にこの世を去ったわずか1年後のことでした。まるで嘉子さんを追うかのように、夫婦は時を置かずしてこの世を去りました。二人の間に直接の子どもはいませんでしたが、それぞれの家族を支え合い、人生を共にした存在だったといえるでしょう。

義父(夫の父):三淵忠彦(2親等)

三淵忠彦さんは、三淵嘉子さんの二番目の夫である三淵乾太郎さんの父であり、嘉子さんから見て2親等の義父にあたります。彼は日本の法曹界において極めて重要な人物であり、初代最高裁判所長官を務めたことで知られています。

人物像と経歴

三淵忠彦さんは、戦前・戦後の日本の司法制度に深く関わった法律家でした。日本の裁判制度の発展に尽力し、特に戦後の民主化政策のもとで、日本国憲法の精神を反映させた新しい司法制度を構築することに力を注ぎました。最高裁判所の初代長官に就任したことからもわかるように、日本の司法の独立性と公正さを確立するうえで大きな役割を果たした人物です。

最高裁長官としての任務は、戦後の日本において法の支配を確立するために不可欠なものでした。特に、戦前の司法制度が軍部や政府の影響を受けやすかったことを踏まえ、独立した司法機関としての役割を確立しようと努めました。その結果、日本の裁判所は民主主義社会に適応し、国民の権利を守る機関へと進化していったのです。

家族との関係

忠彦さんは、息子である三淵乾太郎さんも裁判官の道に進むことを後押ししました。乾太郎さんが裁判官としてキャリアを積むうえで、忠彦さんの影響は計り知れないものがあったと考えられます。また、嘉子さんが乾太郎さんと結婚したことによって、彼女もまた日本の法曹界における重要な一員として三淵家の一員となりました。

忠彦さんは、公正で厳格な人物であったと同時に、法の意義を深く理解し、家族に対してもその価値観を伝える存在だったといえます。

義母(夫の母):三淵静(2親等)

三淵静さんは、三淵嘉子さんの義母にあたり、夫・三淵乾太郎さんの母として2親等の関係にあります。彼女に関する詳細な記録は多くありませんが、日本の法曹界を代表する家系である三淵家を支えた存在として、その役割は重要であったと考えられます。

家庭での役割

静さんは、夫である三淵忠彦さんが法律家として多忙を極める中、家庭を守る役割を果たしていたと推測されます。当時の日本社会において、女性が家庭を支えることは一般的であり、三淵家のような名家においては、家族の結束を保つことが特に求められたことでしょう。

また、静さんは息子の乾太郎さんの成長を見守り、彼が父と同じく法曹界へ進むことを支えた可能性があります。嘉子さんが三淵家に嫁いだ後も、静さんは義母として新たな家族関係を築く役割を果たしたと考えられます。

三淵家の伝統と女性の役割

静さんは、公の場に出ることは少なかったかもしれませんが、家族の結束を支える上で欠かせない存在であったはずです。特に、夫が最高裁判所長官という重責を担っていたことを考えると、その陰で彼を支え、家庭の安定を保つことに努めていたと考えられます。

彼女の生涯についての具体的な記録は少ないものの、三淵家の一員として、家族とともに激動の時代を生き抜いた人物であったことは間違いありません。

長男(夫の前妻の子):三淵力(1親等)

三淵力さんは、三淵嘉子さんの二番目の夫である三淵乾太郎さんと、前妻・祥子さんの間に生まれた長男です。嘉子さんから見ると、1親等の義理の息子にあたります。三淵家は法曹界に深い関わりを持つ家系であり、力さんもその影響を受けて育った可能性があります。

幼少期と家庭環境

三淵力さんは、法曹界で活躍した父・三淵乾太郎さんの長男として誕生しました。母・祥子さんが亡くなった後、父は1956年に三淵嘉子さんと再婚し、それ以降、力さんは義母となった嘉子さんとともに生活することになりました。

当時の日本社会では、血縁関係のない親子関係が築かれることは珍しくなく、特に戦後の時代には再婚家庭も増えていました。力さんもまた、義母との関係を築く中で、新たな家族の形を受け入れる経験をしたのではないかと考えられます。

進学や職業について

力さんの学歴や職業に関する詳細な記録はありませんが、父・三淵乾太郎さんや祖父・三淵忠彦さんの影響を受け、教育熱心な環境で育ったと考えられます。三淵家は代々法律に関わる職業に従事しており、力さんもその道を意識していた可能性があります。

家族関係

嘉子さんが乾太郎さんと結婚したとき、力さんにはすでに三人の妹(那珂さん、奈津さん、麻都さん)がいました。義母となった嘉子さんは、夫・乾太郎さんとの間に実子はいませんでしたが、力さんを含む4人の子どもたちとともに生活を共にしました。そのため、血縁ではなくとも、義理の親子としての絆が育まれたと考えられます。

長女(夫の前妻の子):三淵那珂(1親等)

三淵那珂さんは、三淵嘉子さんの二番目の夫である三淵乾太郎さんと、前妻・祥子さんとの間に生まれた長女です。嘉子さんから見ると、1親等の義理の娘にあたります。彼女は、戦後の日本において、父や義母とともに新しい家庭の形を経験しながら成長しました。

幼少期と家族構成

那珂さんは、父・乾太郎さんの長女として誕生しました。しかし、幼少期に実母である祥子さんを亡くし、1956年に父が三淵嘉子さんと再婚したことで、嘉子さんが義母となりました。

当時の日本社会では、母親を亡くした子どもが継母とともに生活するケースも珍しくなく、那珂さんもまた、新しい家族関係の中で成長していくことになりました。義母となった嘉子さんは、自らの実子がいない中で、夫の子どもたちを支える立場となったのです。

教育と進路

那珂さんの学歴や職業についての詳細な記録はありませんが、三淵家の家系を考えると、高等教育を受けた可能性が高いです。特に、祖父・三淵忠彦さんは初代最高裁判所長官、父・乾太郎さんも判事として活躍していたことから、法曹界や公務員関係の仕事に就いていた可能性も考えられます。

家族との関係

那珂さんには、兄の三淵力さん、妹の三淵奈津さん、三淵麻都さんがいました。嘉子さんは、4人の義理の子どもたちの母親として、新しい家族の形を築いていくことになります。那珂さんもまた、義母との関係を深めながら成長し、家族としての絆を築いていったことでしょう。

このように、三淵那珂さんは、戦後の日本における複雑な家庭環境の中で育ちながら、新しい家族の形を受け入れていった人物だったと考えられます。

次女(夫の前妻の子):三淵奈津(1親等)

三淵奈津さんは、三淵嘉子さんの二番目の夫・三淵乾太郎さんと、前妻・祥子さんとの間に生まれた次女です。嘉子さんから見て1親等の義理の娘にあたります。彼女は兄の三淵力さん、姉の三淵那珂さんとともに育ち、さらに妹の三淵麻都さんもいる4人兄妹の一人です。

幼少期と家族関係

奈津さんは、三淵家の次女として誕生しましたが、幼い頃に実母である祥子さんを亡くしました。その後、1956年に父・乾太郎さんが三淵嘉子さんと再婚し、新しい家族の形が生まれました。奈津さんは、この再婚を機に義母となった嘉子さんとともに生活をすることになります。

当時の日本では、母親を早くに亡くした子どもたちが継母とともに新たな家庭を築くことは珍しくありませんでした。特に、嘉子さんは法律家として忙しい日々を送りながらも、義理の子どもたちとの関係を築いていったと考えられます。奈津さんもまた、義母のもとで成長し、家族の絆を深めていったことでしょう。

教育と進路

奈津さんの学歴や職業についての具体的な記録は残されていませんが、三淵家は法曹界に深く関わる家系であり、教育熱心な家庭であったことがうかがえます。祖父の三淵忠彦さんは初代最高裁判所長官、父の乾太郎さんも裁判官であったことから、奈津さんも学問を重んじる環境の中で育ったと考えられます。

兄妹との関係

奈津さんは、兄の三淵力さん、姉の三淵那珂さん、そして妹の三淵麻都さんとともに育ちました。再婚した義母・嘉子さんは、実子はいませんでしたが、4人の子どもたちとともに家庭を築いていきました。奈津さんもまた、義母との関係を通じて家族の大切さを学びながら成長していったことでしょう。

三女(夫の前妻の子):三淵麻都(1親等)

三淵麻都さんは、三淵嘉子さんの二番目の夫・三淵乾太郎さんと、前妻・祥子さんの間に生まれた三女です。嘉子さんから見て1親等の義理の娘にあたります。麻都さんは兄の三淵力さん、姉の三淵那珂さん、次姉の三淵奈津さんとともに、四人兄妹として育ちました。

幼少期と家庭環境

麻都さんは、幼少期に母である祥子さんを亡くしました。その後、1956年に父・乾太郎さんが再婚し、義母として三淵嘉子さんが家族に加わることになりました。当時の日本では、再婚による新しい家庭の形成は決して珍しいことではなく、麻都さんもまた、その中で新たな家族の形を受け入れて成長していきました。

教育と家庭の影響

三淵家は、法律に深く関わる家系であり、学問を重んじる家庭でした。祖父の三淵忠彦さんは日本の司法制度において重要な役割を果たし、父の乾太郎さんもまた裁判官として活躍していました。このため、麻都さんも学業に力を入れる環境で育ったと考えられます。

兄妹との関係

麻都さんには3人の兄姉(力さん、那珂さん、奈津さん)がいました。彼女は四人兄妹の末っ子であり、家族の中でどのような役割を果たしていたのかは明確ではありませんが、兄姉たちとともに支え合いながら成長したことは想像に難くありません。

また、義母となった嘉子さんとの関係も、麻都さんの成長に影響を与えたことでしょう。嘉子さん自身、女性として社会に出て活躍することの重要性を訴えていたため、麻都さんにもその価値観が伝わった可能性があります。

このように、三淵麻都さんは、三淵家の一員として、新しい家庭の中で成長していった人物だったといえます。

長弟:武藤一郎(2親等)

武藤一郎さんは、三淵嘉子さんの弟であり、2親等の関係にあたります。武藤家は教育熱心な家庭であり、父・武藤貞雄さんは実業家、母・武藤ノブさんは伝統的な価値観を持つ女性でした。このような環境の中で、一郎さんもまた、兄弟とともに学問を重んじる家庭で育ちました。

幼少期と家族環境

武藤家の長男として生まれた一郎さんは、姉の嘉子さんを含め、複数の兄弟とともに育ちました。父・貞雄さんはビジネスの世界で成功し、経済的に安定した家庭環境を築いていましたが、戦争の影響を受けながら成長していくことになります。

嘉子さんは、父の影響で女性としての独立を強く意識し、法曹界へ進みましたが、一郎さんもまた、家族の中でそれぞれの道を模索しながら自身の進路を決めていったと考えられます。

進学や職業

一郎さんの学歴や職業についての詳細な記録は見つかっていませんが、武藤家は教育熱心であり、兄弟の多くが高等教育を受けたことから、一郎さんも同様に学問の道を歩んだ可能性が高いです。特に、父・貞雄さんが多くの企業を経営していたことを考えると、一郎さんもその影響を受け、経済や法律分野に関心を持っていた可能性があります。

家族との関係

嘉子さんは、日本初の女性判事として活躍し、家族にとっても誇りとなる存在でした。一郎さんもまた、そんな姉の活躍を近くで見守っていたことでしょう。兄弟としての関係はどのようなものであったのか詳細な記録はありませんが、教育熱心な家庭の中でお互いを支え合う存在であったと推測されます。

次弟:武藤輝彦(2親等)

武藤輝彦さんは、三淵嘉子さんの弟であり、2親等の関係にあたります。輝彦さんもまた、武藤家の一員として、学問や教育の影響を受けながら成長しました。

幼少期と家族環境

輝彦さんは、兄弟姉妹の中で次男として生まれました。姉の嘉子さんは、父・貞雄さんの影響を受け、女性として自立する道を選びましたが、輝彦さんもまた、自身の進路を見つけながら成長していきました。武藤家は裕福であり、子どもたちは高等教育を受ける機会に恵まれていました。

進学や職業

輝彦さんの職業についての詳細な記録は残されていませんが、武藤家の家風を考えると、高等教育を受けた可能性が高いです。特に、父・貞雄さんが金融業や鉱業などの分野で活躍していたことを考えると、輝彦さんもビジネスや法律分野に興味を持っていた可能性があります。

兄弟との関係

輝彦さんは、姉の嘉子さんや兄の一郎さんとともに、戦前・戦後の時代を生き抜きました。特に嘉子さんは、日本初の女性判事となり、家族の中でも注目される存在となりました。輝彦さんもまた、その影響を受けながら、それぞれの道を歩んでいったことでしょう。

武藤家の兄弟たちは、それぞれ異なる道を進みながらも、教育を重んじる家庭の中で育ち、互いに影響を与え合いながら成長していったと考えられます。

三弟:武藤晟造(2親等)

武藤晟造さんは、三淵嘉子さんの三番目の弟であり、2親等にあたる人物です。武藤家は香川県丸亀市の名家であり、学問や社会的な成功を重視する家庭でした。父・武藤貞雄さんは実業家として活躍し、母・武藤ノブさんは伝統的な価値観を持つ女性でした。そのような環境の中で晟造さんもまた、兄弟とともに教育熱心な家庭で育ちました。

幼少期と家族環境

武藤家では、兄弟たちがそれぞれの道を歩む中で、晟造さんも自身の進路を模索しながら成長しました。姉の嘉子さんは、日本初の女性判事となる道を選びましたが、晟造さんもまた、自分に合った分野を見つけていたと考えられます。

戦前・戦中という激動の時代に幼少期を過ごし、戦後には家族とともに新しい日本の時代を迎えました。こうした時代背景の中で、晟造さんもまた社会に出る準備を進めていたと推測されます。

進学や職業

晟造さんの職業についての詳細な記録は残されていませんが、武藤家は教育に力を入れていたため、高等教育を受けていた可能性が高いです。兄弟の中には実業家や法律家が多く、晟造さんも家族の影響を受けながら自身の道を選んだと考えられます。

兄弟との関係

武藤家の兄弟は、それぞれ異なる分野で活躍しながらも、家族としてのつながりを大切にしていました。晟造さんも、姉の嘉子さんや兄弟たちと支え合いながら成長したことでしょう。彼らの家庭環境は、互いの成功を励まし合うような雰囲気があったと考えられます。

四弟:武藤泰夫(2親等)

武藤泰夫さんは、三淵嘉子さんの四番目の弟であり、2親等の関係にあたります。彼は武藤家の末っ子として生まれ、兄弟の中で最も年下でした。泰夫さんもまた、兄弟とともに学問を重んじる環境で育ちました。

幼少期と家庭環境

泰夫さんが生まれた頃、武藤家はすでに実業や法律の分野で活躍する人物を多く輩出していました。姉の嘉子さんは、父・貞雄さんの影響を受け、女性として法曹界に進む決意をしましたが、泰夫さんもまた家族の影響を受けながら成長しました。

泰夫さんは兄弟の中で最も年少だったため、上の兄弟たちの生き方を間近で見ながら育ちました。特に、嘉子さんは女性の社会進出を強く意識しながら生きており、家族の中でも重要な存在となっていました。

進学や職業

泰夫さんの進学や職業に関する詳細な記録は見つかっていませんが、家族の教育方針を考えると、高等教育を受けた可能性が高いです。特に、父・貞雄さんは複数の企業を経営しており、泰夫さんも実業や法律の分野に興味を持っていたかもしれません。

兄弟との関係

泰夫さんは、兄弟の中で最も年下であり、成長する過程で多くの兄や姉の影響を受けました。家族の中で末っ子として育ったため、周囲から可愛がられる存在であった可能性もあります。また、兄弟の多くがそれぞれ異なる分野で活躍していたため、泰夫さんもまた自身の道を模索しながら成長していったと考えられます。

このように、武藤泰夫さんは、家族の支えを受けながら育ち、それぞれの兄弟と異なる道を歩みながらも、武藤家の伝統を受け継いでいった人物だったといえます。

三淵嘉子と親戚関係の人物について

- 伯父(母の伯父):武藤直言(3親等)

- 従兄弟(いとこ):不明(4親等)

- 義弟(夫の弟):三淵震三郎(2親等)

- 縁戚:石渡多摩(遠縁)

- 縁戚:石渡慎五郎(遠縁)

- 縁戚:石渡敏一(遠縁)

- 縁戚:反町茂作(遠縁)

伯父(母の伯父):武藤直言(3親等)

武藤直言さんは、三淵嘉子さんの母・武藤ノブさんの伯父にあたり、嘉子さんから見て3親等の伯父にあたる人物です。直言さんは、香川県丸亀市の名家・武藤家の一員であり、地元の政治や経済に大きな影響を与えた人物として知られています。

人物像と経歴

武藤直言さんは、丸亀市で生まれ、武藤家の伝統を受け継ぎながら地元の発展に尽力しました。彼は金融業や不動産業を手がける実業家であり、さらに地元の市会議員としても活動していました。当時の日本では、地域経済を支える実業家が政治にも関与することが多く、直言さんもその一例といえるでしょう。

また、彼は資産家としての側面も持ち、地元の経済を支える役割を果たしました。そのため、家族全体の生活基盤を支える存在でもあり、嘉子さんの母・ノブさんを養女として迎え入れたことでも知られています。養女となったノブさんは、後に武藤貞雄さんと結婚し、三淵嘉子さんをはじめとする子どもたちを育てました。

家族への影響

直言さんは、嘉子さんの母・ノブさんの伯父として、彼女の人生に大きな影響を与えました。養女として引き取ったノブさんに教育を受けさせ、良い環境で育てることを重視しました。このような家庭環境が、後に嘉子さんが法曹界を目指す土台となった可能性があります。

また、直言さん自身も政治や経済の分野で活躍したことから、武藤家全体に社会的な影響を与える人物としての地位を確立していました。その結果、嘉子さんの父・貞雄さんもまた実業家として成功し、娘の嘉子さんにも進歩的な教育を施すことになったのです。

従兄弟(いとこ):不明(4親等)

三淵嘉子さんの従兄弟(いとこ)についての具体的な情報は確認されていませんが、家系図上では嘉子さんから見て4親等にあたる親族です。従兄弟とは、自分の親の兄弟姉妹の子どもを指し、嘉子さんにとっては、父・武藤貞雄さんや母・武藤ノブさんの兄弟姉妹の子どもが該当します。

家族関係と推測される人物

嘉子さんの父・貞雄さんには複数の兄弟がおり、彼らの子どもが嘉子さんのいとこにあたります。また、母・ノブさんは武藤家の養女として育てられたため、直系の兄弟姉妹がいた可能性は低いですが、養家である武藤家の親族を通じたいとこがいた可能性もあります。

いとこの影響

嘉子さんのいとこたちは、それぞれの家庭で異なる環境で育ったと考えられますが、武藤家が学問や実業に力を入れていたことを考慮すると、いとこたちも教育を受け、社会的に活躍していた可能性が高いです。特に、嘉子さんが法曹界での道を選んだ背景には、親族の影響も少なからずあったかもしれません。

嘉子さんは、女性の社会進出がまだ少ない時代に法律家としての道を歩みました。そのため、家族や親族の中で同様に社会で活躍する人物がいた場合、それが彼女の目標や価値観に影響を与えた可能性も考えられます。

義弟(夫の弟):三淵震三郎(2親等)

三淵震三郎さんは、三淵嘉子さんの二番目の夫である三淵乾太郎さんの弟にあたり、嘉子さんから見て2親等の義弟にあたる人物です。三淵家は法曹界で名を馳せた一家であり、震三郎さんもまた、兄・乾太郎さんや父・三淵忠彦さんの影響を受けながら育ちました。

幼少期と家族環境

震三郎さんは、初代最高裁判所長官である三淵忠彦さんの息子として、法曹界に強い影響を受ける環境で育ちました。兄の乾太郎さんは判事として活躍し、後に三淵嘉子さんと結婚しました。このような家庭環境のもと、震三郎さんも教育を受け、知的な環境で成長したと考えられます。

仕事と社会での役割

震三郎さんがどのような職業に就いていたのかについての詳細な記録は確認されていません。しかし、三淵家が法曹界に深く関わっていたことを考えると、彼も法律や公務に関わる分野で活動していた可能性が高いです。兄の乾太郎さんが裁判官として活躍していたことから、震三郎さんも公職に就くか、何らかの専門職に従事していたと推測されます。

家族との関係

三淵家は非常に教育熱心な家庭であり、親族同士の結びつきも強かったと考えられます。兄の乾太郎さんが再婚し、三淵嘉子さんが新たな家族の一員になった際、震三郎さんとの関係がどのようなものであったのかは不明ですが、同じ三淵家の一員として、交流があったことは想像に難くありません。嘉子さんが家庭裁判所長を務めるなど、法律家としての地位を確立していく中で、震三郎さんも彼女を支える一員であった可能性があります。

縁戚:石渡多摩(遠縁)

石渡多摩さんは、三淵嘉子さんの縁戚にあたる人物です。石渡家は、江戸時代から続く由緒ある家系の一つであり、代々地域社会や政治、経済に関与してきた家柄でした。そのため、石渡多摩さんもまた、家族の影響を受けながら育ったと考えられます。

石渡家と三淵家の関係

石渡家と三淵家の具体的なつながりについての詳細は明確には残されていませんが、家系図上で遠縁にあたることが確認されています。石渡家は、実業家や政治家を輩出した家系としても知られており、三淵家の法曹界での影響力と合わせて、両家が社会的なネットワークを形成していた可能性があります。

人物像と社会での役割

石渡多摩さんについての詳細な記録は多くありませんが、石渡家の伝統を受け継ぐ立場として、文化や社会活動に関与していた可能性があります。当時の社会では、家柄を背景にした人脈が重要な役割を果たしており、多摩さんもその一員として、家系の名を継ぐ責任を果たしていたと考えられます。

三淵嘉子さんへの影響

遠縁である石渡家の存在が、三淵嘉子さんの人生に直接的な影響を与えたかどうかは不明ですが、彼女の育った環境には、多くの知識人や社会的影響力を持つ人々が関わっていたことがうかがえます。石渡家の影響を受けた可能性もあり、彼女の法曹界での活躍において、何らかの形で関わりがあったかもしれません。

このように、石渡多摩さんは遠縁にあたりながらも、三淵嘉子さんの家系や社会的背景に影響を与えた可能性のある人物の一人として、注目すべき存在といえるでしょう。

縁戚:石渡慎五郎(遠縁)

石渡慎五郎さんは、三淵嘉子さんの遠縁にあたる人物です。石渡家は、江戸時代から続く名家の一つであり、政治や経済の分野で影響力を持つ家系として知られています。そのため、慎五郎さんもまた、家系の伝統を受け継ぎながら社会の中で重要な役割を果たしていた可能性があります。

石渡家の歴史と三淵家との関係

石渡家は、地方の有力な商家や実業家を輩出した家系であり、代々、地域社会や政治に関与してきました。一方で、三淵家は法曹界での影響力を持つ家系であり、両家のつながりは、社会的・文化的なネットワークを形成する上で重要なものだったと考えられます。

三淵嘉子さんは、日本初の女性判事として法曹界で活躍しましたが、その背後には、こうした歴史ある家系の存在がありました。石渡家との縁もまた、嘉子さんの人生や価値観に何らかの影響を与えていた可能性があります。

人物像と社会での役割

慎五郎さん自身の具体的な活動についての詳細な記録は確認されていませんが、家系の歴史を考えると、商業や政治、実業の分野で活躍していた可能性があります。家族の伝統を守りながら、新しい時代に適応する人物であったと推測されます。

嘉子さんとの関係

慎五郎さんと三淵嘉子さんが直接どのような関係であったのかははっきりしていませんが、家族のつながりを通じて、親族間の交流があった可能性は十分に考えられます。遠縁とはいえ、歴史のある家系に生まれた慎五郎さんの存在は、嘉子さんにとっても一つの影響を与える存在であったかもしれません。

縁戚:石渡敏一(遠縁)

石渡敏一さんは、三淵嘉子さんの遠縁にあたる人物です。石渡家は、代々、商業や政治の分野で影響を持ち、地域社会に貢献してきた家系として知られています。敏一さんも、その伝統を受け継ぎ、社会的な役割を果たしていたと考えられます。

石渡家の影響と三淵家とのつながり

石渡家と三淵家は、直接的な親族関係ではないものの、歴史的なつながりを持つ家系とされています。三淵嘉子さんが法曹界で活躍した背景には、教育熱心な家庭環境や親族の影響があったと考えられます。石渡家もまた、商業や実業の分野で影響力を持っていたため、家族間の交流があった可能性が高いです。

敏一さんの人物像

敏一さんの具体的な経歴についての詳細な記録は残されていませんが、石渡家の伝統を考えると、地域社会や商業分野での活躍が期待される人物であったと推測されます。家族の歴史の中で、彼もまた重要な役割を担っていたのではないでしょうか。

三淵嘉子さんへの影響

敏一さんが嘉子さんの人生にどのような影響を与えたのかは明確ではありませんが、家族間のつながりを考えると、遠縁の親族として何らかの交流があった可能性はあります。嘉子さんが女性として法律家の道を切り開いたのも、家族や親族から受けた影響の積み重ねによるものかもしれません。

このように、石渡敏一さんは遠縁にあたりながらも、三淵家と何らかの関係を持つ存在であり、家系の歴史において重要なつながりを持っていた人物であると考えられます。

縁戚:反町茂作(遠縁)

反町茂作さんは、三淵嘉子さんの遠縁にあたる人物です。反町家は、歴史的に学問や文化に関わりのある家系であり、三淵家との間には親族関係や社会的なつながりがあったと考えられます。茂作さんもまた、その家系の一員として、学問や政治、経済などの分野で影響を与えた可能性があります。

反町家と三淵家の関係

反町家は、地域社会や学問の分野において影響力を持っていた家系の一つです。一方で、三淵家は法曹界での活躍が目立つ家系であり、こうした背景から両家は何らかの形で関わりを持っていた可能性があります。特に、社会的地位を持つ家同士は、親族関係を通じて強い結びつきを維持することが多く、反町家と三淵家も例外ではなかったと推測されます。

反町茂作さんの人物像

反町茂作さんについての具体的な記録は多く残されていませんが、彼が属する家系を考えると、教育や実業、あるいは政治に関わっていた可能性があります。反町家の伝統を受け継ぎながら、地域や社会に貢献する活動を行っていたことが考えられます。

三淵嘉子さんへの影響

遠縁である反町家の存在が、三淵嘉子さんの人生にどのような影響を与えたのかははっきりとはしていません。しかし、彼女が女性として日本初の女性判事の道を切り開いた背景には、家族や親族の影響があったことは間違いありません。反町家との関係が、彼女の価値観や人生の選択に影響を与えた可能性もあります。

このように、反町茂作さんは、遠縁ではあるものの、三淵家と歴史的に何らかの関係を持つ人物であり、彼の生きた時代や社会的な役割が、嘉子さんの家系に一定の影響を与えていたと考えられます。

三淵嘉子のご先祖様・歴史上の人物

- 曾祖父:武藤直貞(5親等)

- 曾祖母:武藤カメ(5親等)

曾祖父:武藤直貞(5親等)

武藤直貞さんは、三淵嘉子さんの曾祖父にあたり、5親等の関係にあたります。彼は江戸時代から明治時代にかけての人物であり、武藤家の家系の中で重要な役割を果たしたと考えられます。武藤家は、代々香川県丸亀市で商業や金融に関与し、地域社会にも影響を与えていた家系です。そのため、直貞さんもその伝統を受け継ぎながら、家族や地域の発展に寄与していた人物であった可能性があります。

人物像と家系の役割

直貞さんが生きた時代は、日本が大きな変革を迎えた時期でした。幕末から明治維新にかけて、日本の政治や経済が急速に変化する中で、彼もまた家業を守りながら新たな時代に適応していたと考えられます。特に、明治時代には商業や金融の発展が進み、多くの商家や地主が新しい経済体制に適応していく必要がありました。直貞さんもそのような変革の中で、家族の生計を支えながら次の世代へと伝統を継承する役割を担っていた可能性があります。

家族への影響

直貞さんの影響は、子孫の代にも引き継がれていきました。彼の子どもたちは、教育を受け、地域社会や実業界で活動するようになり、その流れの中で、三淵嘉子さんの祖父である武藤直言さんや父・武藤貞雄さんも、商業や金融、政治に関わるようになりました。直貞さんが築いた家系の基盤が、後の世代の成功へとつながったといえるでしょう。

曾祖母:武藤カメ(5親等)

武藤カメさんは、三淵嘉子さんの曾祖母にあたり、5親等の関係にあたります。彼女は、武藤直貞さんの妻として、家族を支えながら武藤家の伝統を守る役割を果たしていた人物です。明治時代以前の日本では、女性が家族の生活を支えることが重要視されており、カメさんもその役割を担っていたと考えられます。

家庭での役割

カメさんは、商家の妻として家業を支えながら、子どもたちの教育や家庭運営に尽力したと考えられます。当時の日本社会では、女性が家族の精神的な支柱となることが多く、カメさんもまた、子どもや孫たちに影響を与える存在だったのではないでしょうか。特に、武藤家が代々教育に力を入れていたことを考えると、彼女もまた家族の教育に深く関与していた可能性があります。

次世代への影響

カメさんの子どもたちは、それぞれの道を歩みながらも、家族の伝統を受け継いでいきました。その中で、武藤家の次の世代は商業や金融、政治の分野で活躍し、最終的には三淵嘉子さんのように、法曹界で歴史を築く人物も現れました。カメさんが家庭を守り、子どもたちに教育の機会を与えたことが、こうした家系の発展につながったといえるでしょう。

このように、武藤カメさんは、家族を支え、次世代へと武藤家の価値観や伝統を引き継ぐ重要な役割を果たした人物であったと考えられます。

まとめ

- 武藤直言:祖父(4親等) – 丸亀藩の御側医の家系出身で、資産家かつ市会議員

- 武藤駒子:祖母(4親等) – 夫・直言とともに武藤家を支えた女性

- 武藤貞雄:父(1親等) – 実業家として金融・鉱業分野で活躍し、娘・嘉子の教育に影響

- 武藤ノブ:母(1親等) – 伝統的な価値観を持ち、娘の法曹界進出に反対するも最終的に容認

- 三淵嘉子:本人 – 日本初の女性判事・家庭裁判所長を務めた法曹界の先駆者

- 和田芳夫:夫(最初の夫)(1親等) – 勤労学生として学び、戦争で徴兵され戦病死

- 和田芳武:長男(1親等) – 東京大学伝染病研究所で寄生虫学を研究した医学者

- 三淵乾太郎:夫(二番目の夫)(1親等) – 法曹界で活躍した判事であり、初代最高裁長官の息子

- 三淵忠彦:義父(2親等) – 日本初の最高裁判所長官を務めた法曹界の重鎮

- 三淵静:義母(2親等) – 家庭を支えた三淵家の母

- 三淵力:長男(夫の前妻の子)(1親等) – 父・乾太郎の最初の妻との子

- 三淵那珂:長女(夫の前妻の子)(1親等) – 義母・嘉子のもとで成長

- 三淵奈津:次女(夫の前妻の子)(1親等) – 幼少期に実母を亡くし、義母・嘉子と暮らす

- 三淵麻都:三女(夫の前妻の子)(1親等) – 兄姉とともに育ち、新しい家族形態を経験

- 武藤一郎:長弟(2親等) – 教育熱心な武藤家の長男として成長

- 武藤輝彦:次弟(2親等) – 兄弟の中で独自の道を模索

- 武藤晟造:三弟(2親等) – 戦中戦後を生き抜いた世代の一人

- 武藤泰夫:四弟(2親等) – 兄姉の影響を受けながら成長

- 武藤直言:伯父(母の伯父)(3親等) – 養女となったノブの伯父であり、政治・経済に影響を持つ

- 不明:従兄弟(4親等) – 家系図上存在するが詳細不明

- 三淵震三郎:義弟(夫の弟)(2親等) – 兄・乾太郎と同じく法曹界で育つ

- 石渡多摩:縁戚(遠縁) – 石渡家の一員として文化・社会活動に関与

- 石渡慎五郎:縁戚(遠縁) – 商業・政治の分野で活躍した石渡家の人物

- 石渡敏一:縁戚(遠縁) – 家系の伝統を受け継ぎ、地域社会に貢献

- 反町茂作:縁戚(遠縁) – 反町家と三淵家の歴史的なつながりを持つ

- 武藤直貞:曾祖父(5親等) – 江戸から明治の変革期を生きた商家の当主

- 武藤カメ:曾祖母(5親等) – 家庭を支え、武藤家の次世代へ価値観を伝えた女性