記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。

歌舞伎界の名門として知られる市川家。その中でも特に二代目市川猿翁さんは、伝統を受け継ぎながらも革新的な舞台を数多く生み出した人物として、多くの人々に深い印象を残しています。

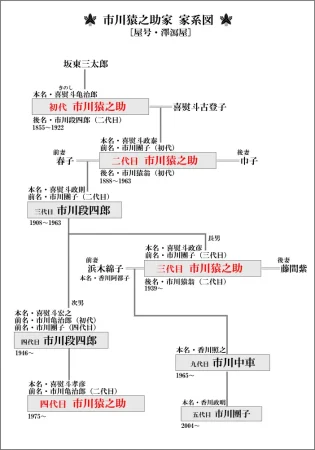

この記事では、二代目市川猿翁さんの家系図をもとに、祖父である初代市川猿翁さん、父の三代目市川段四郎さん、そして妻の藤間紫さん、長男の香川照之さん(九代目市川中車)や孫の五代目市川團子さんに至るまで、歌舞伎の伝統を受け継ぐ家族のつながりをわかりやすく紹介します。

また、伯父の二代目市川猿之助さんや、従兄弟の市川段治郎さんなど、親戚関係の人物についても詳しく解説します。芸を通じて連綿と続く血のつながりと、各世代が担ってきた役割を丁寧に紐解くことで、市川家という名門がどのように日本文化を支えてきたのかを理解できる内容になっています。

これから、二代目市川猿翁さんの家系図を詳しく見ながら、名門一家が築き上げてきた歴史と芸の継承を一緒にたどっていきましょう。

二代目市川猿翁の家系図!

引用:歌舞伎の達人

二代目市川猿翁さんの家系図は、歌舞伎界を代表する名門・市川家の中でも特に輝かしい系譜を持っています。祖父の初代市川猿翁さん、父の三代目市川段四郎さんから続く芸の血を受け継ぎ、妻の藤間紫さん、長男の香川照之さん(九代目市川中車)、そして孫の五代目市川團子さんへと三世代にわたって伝統が受け継がれています。家族一人ひとりがそれぞれの舞台で才能を発揮し、市川家の芸の魂を今に伝えています。

それでは、二代目市川猿翁さんの家族構成について詳しく見ていきましょう。

二代目市川猿翁の家族構成について

- 祖父:初代市川猿翁(2親等)

- 父:三代目市川段四郎(1親等)

- 母:一般の方(1親等)

- 本人:二代目市川猿翁

- 妻:藤間紫

- 長男:香川照之(現・九代目市川中車)(1親等)

- 孫:五代目市川團子(2親等)

祖父:初代市川猿翁(2親等)

初代市川猿翁は、二代目市川猿翁から見て2親等にあたる祖父であり、歌舞伎界において「革新」と「芸の継承」を両立させた名優として知られています。明治から昭和にかけて活躍し、従来の伝統に新風を吹き込む舞台づくりを数多く行いました。特に、歌舞伎の演出や構成に現代的な感覚を取り入れた先駆者として高く評価されています。

初代猿翁さんは、江戸歌舞伎の流れを汲む市川宗家の一員でありながら、独自の芸風を築き上げました。古典演目にとどまらず、新作歌舞伎や海外公演などにも積極的で、当時としては非常に珍しい国際的な活動も行っていました。その姿勢は「歌舞伎を次の時代へ伝えるためには、常に変革を恐れてはならない」という信念に基づくものでした。

また、初代市川猿翁は家庭でも芸道に厳しい人で、息子である三代目市川段四郎に幼い頃から舞台人としての姿勢を教え込んだといわれています。この芸への厳しさと情熱が、後に孫である二代目市川猿翁にも受け継がれ、現代歌舞伎の中核を担う大きな礎となりました。

二代目猿翁にとって、初代は単なる祖父ではなく、芸の根幹を形づくった存在であり、「伝統と革新」を両立させる生き方の原点ともいえる人物です。

父:三代目市川段四郎(1親等)

三代目市川段四郎は、二代目市川猿翁の父であり、1親等の直系尊属にあたります。昭和を代表する歌舞伎俳優の一人であり、重厚な演技と華のある立ち居振る舞いで観客を魅了しました。特に立役としての評価が高く、「男の色気」と「理知的な表現力」を兼ね備えた名優として知られています。

人物像

三代目段四郎さんは、幼い頃から舞台に立ち、父である初代市川猿翁の厳しい指導のもとで芸を磨きました。市川家の芸を忠実に受け継ぎつつ、自らの美学を追求した結果、繊細さと力強さを併せ持つ独自の演技スタイルを確立しました。その人柄は温厚で、家族や弟子に対しても誠実に接し、芸道だけでなく人間としての在り方にも重きを置いていたと伝えられています。

仕事

歌舞伎の世界においては、『義経千本桜』や『勧進帳』などの古典を得意とし、緻密な役づくりで多くの観客の心をつかみました。また、息子の二代目市川猿翁との共演も多く、親子で舞台を支える姿は、歌舞伎界の美しい伝統の象徴として語り継がれています。親子での共演は単なる演技の協働ではなく、芸の継承という意味でも深い意義を持つものでした。

家族関係

三代目段四郎さんは、家庭においても教育熱心な父として知られており、息子である二代目猿翁に対しても、芸の厳しさと誇りを教えました。その影響を受けた二代目猿翁は、後にスーパー歌舞伎という新しいジャンルを生み出し、父の遺志を現代的な形で発展させました。

父子の関係は、単なる親子の絆を超え、「伝統と革新」を継ぐ精神的な継承でもあったといえます。

三代目市川段四郎は、芸の世界においても家庭においても、市川家の中心的存在としてその名を刻みました。その生き様と舞台への情熱は、今なお歌舞伎界に息づいています。

母:一般の方(1親等)

二代目市川猿翁の母は、一般の方であり、彼から見て1親等の直系尊属にあたります。歌舞伎一家の中にあって、母親として家庭を支える重要な存在でした。舞台人として常に多忙な夫・三代目市川段四郎を支えながら、家庭では息子の成長を静かに見守り、のちに歌舞伎界を代表する俳優となる二代目市川猿翁の人格形成にも大きな影響を与えました。

歌舞伎の世界では、幼い頃から厳しい稽古や伝統に囲まれる環境で子どもが育ちますが、母親の愛情と理解があったからこそ、二代目猿翁さんは芸の道をまっすぐに歩むことができたといわれています。家庭の中では、舞台とは異なる穏やかな時間を提供し、芸と私生活のバランスを取る大切な役割を果たしました。

また、市川家は代々続く名門の家系でありながら、その内側は人間的な情愛に満ちた家庭でもありました。母親は、厳格な芸道を貫く家族の中で、心の支えとして存在し続けたのです。息子が俳優として独立し、のちに新しい歌舞伎のスタイルを創造していく姿を、陰ながら誇りに感じていたことでしょう。

母親の存在は、表舞台で語られることは少ないものの、二代目市川猿翁の原点を形づくった根幹の一つといえます。母から受け継いだ優しさや人への思いやりが、彼の柔軟な芸風や新しい表現への挑戦にも通じているのです。

本人:二代目市川猿翁

二代目市川猿翁(にだいめ いちかわえんおう)は、昭和から令和にかけての歌舞伎界を代表する俳優であり、歌舞伎の革新者として知られています。1940年12月9日に東京で生まれ、三代目市川段四郎の長男として幼少期から舞台に立ちました。彼は、父・祖父と続く名門市川家の血を受け継ぎながら、伝統を守るだけでなく新たな歌舞伎の可能性を追求した人物です。

人物像

二代目猿翁さんは、非常に研究熱心で創造性豊かな人物でした。古典芸能の枠を超えた発想力を持ち、歌舞伎を現代社会に通じるエンターテインメントとして再構築することを目指しました。その柔軟な感性と大胆な構想力から、従来の歌舞伎界では異例ともいえる「スーパー歌舞伎」を生み出しました。伝統の形式に現代的な演出、照明、音楽を融合させ、多くの若者層にも歌舞伎の魅力を伝えた功績は大きいです。

仕事

俳優としてはもちろん、演出家・脚本家としても活躍し、歌舞伎界の近代化に大きく寄与しました。代表作には『ヤマトタケル』や『新・三国志』などがあり、これらの作品では独自の演出と壮大な物語構成が高く評価されました。また、自身の舞台のみならず、後進の育成にも尽力し、若手俳優たちに新しい芸の在り方を教え続けました。

二代目猿翁さんは、海外公演にも意欲的で、歌舞伎を世界に広めるための活動を早くから実践しました。これにより、日本文化の魅力を国際的に発信し、歌舞伎を日本を代表する総合芸術へと押し上げたのです。

家族関係

二代目猿翁さんは、舞踊家であり女優の藤間紫さんを妻に迎えました。二人は芸の上でも深い絆を持ち、互いに影響を与え合う関係でした。その間に生まれたのが長男の香川照之(現・九代目市川中車)で、俳優として映像作品でも幅広く活躍しています。また、孫には五代目市川團子がおり、若くして歌舞伎の舞台に立ち、三世代にわたる芸の継承が実現しています。

家庭と芸を両立しながら、親子三代で日本文化を守り続けてきた姿は、多くの人に感動を与えました。特に、父・三代目段四郎、そして祖父・初代猿翁から続く芸の系譜を現代へつなげた功績は、歌舞伎史において特筆すべきものです。

二代目市川猿翁は、伝統を重んじつつも、常に時代の流れを読み取り、新しい挑戦を恐れなかった人物です。その生涯は、まさに「革新する伝統」の象徴であり、彼の精神は今もなお歌舞伎界に息づいています。

妻:藤間紫

藤間紫は、二代目市川猿翁の妻であり、舞踊家としても女優としても卓越した才能を発揮した女性です。歌舞伎界の名門である市川家に嫁ぎ、夫の芸道を支えるだけでなく、自らも日本舞踊の世界で華やかな足跡を残しました。二代目猿翁から見て配偶者にあたる人物であり、芸と人生の両面で深い絆を築いた関係でした。

人物像

藤間紫さんは、1923年3月25日に東京で生まれました。幼少期から舞踊に親しみ、日本舞踊藤間流の名取として頭角を現します。その後、舞台や映像の世界にも進出し、女優としても高い評価を得ました。上品で凛とした佇まいと、感情表現の豊かさを併せ持ち、芸能界でも一目置かれる存在でした。彼女の踊りは「静と動の調和」に優れ、舞台では見る者を惹きつける独特の品格を放っていました。

仕事

藤間紫さんは、舞踊家として藤間流の継承と普及に尽力しました。また、映画やテレビドラマにも出演し、多方面で活躍しました。舞台女優としては新劇や舞踊劇に出演し、伝統芸能の美を現代に伝えることを目指しました。夫である二代目市川猿翁とは、芸術活動においても共鳴し合う関係であり、互いの舞台に刺激を与え合いました。

特に、夫が手がけた「スーパー歌舞伎」構想においては、舞踊や演出の面でアドバイスをすることもあり、芸術的なパートナーとしての役割も果たしました。二人の間には深い信頼関係があり、家庭内でもお互いの芸を尊重する姿勢を貫いていました。

家族関係

藤間紫さんと二代目市川猿翁の間には、長男・香川照之(現・九代目市川中車)が誕生しました。藤間紫さんは、息子に対しても芸の道への情熱と品格を伝えたとされます。芸能一家の母として、舞台の裏でも家族の支柱であり続けました。夫婦ともに芸術を通じて互いを高め合い、現代日本の舞台芸術の発展に寄与した点は特筆すべきです。

藤間紫さんは、舞踊家・俳優としての活動を通じ、日本文化の美を体現し続けた人物です。彼女の存在は、二代目市川猿翁にとって精神的な支えであり、芸の幅を広げるきっかけにもなりました。その人生は、まさに「芸に生きた女性」として語り継がれています。

長男:香川照之(現・九代目市川中車)(1親等)

香川照之(かがわ てるゆき)は、二代目市川猿翁の長男であり、1親等の直系卑属にあたります。俳優としても高い評価を受け、さらに九代目市川中車を襲名して歌舞伎界に復帰したことで注目を集めました。映像と舞台、両方の世界で活躍する稀有な存在です。

人物像

香川照之さんは、1965年12月7日に東京都で生まれました。幼少期から父・二代目市川猿翁の芸を間近で見て育ち、芸能一家の中で自然に芸に親しむ環境にありました。東京大学文学部を卒業後、俳優としてデビューし、映画・ドラマ・舞台などで幅広いジャンルに挑戦してきました。演技に対する姿勢は極めて真摯で、どの役柄にも深く入り込み、観客を引き込む圧倒的な表現力を持っています。

仕事

香川照之さんの俳優としてのキャリアは、1989年のドラマ出演から始まりました。その後、『利家とまつ』『龍馬伝』『半沢直樹』など、数々の話題作に出演し、日本を代表する俳優の一人となりました。演技の幅が広く、知的な役から人間臭い役まで自在にこなすことができる点が特徴です。

2011年には、父・二代目市川猿翁との長年の確執を乗り越え、正式に歌舞伎界に復帰。翌2012年、九代目市川中車を襲名し、息子である五代目市川團子とともに歌舞伎の舞台に立ちました。襲名披露興行は、親子三代が共演する感動的な舞台として、多くの観客から拍手を浴びました。歌舞伎俳優としても映像俳優としても活躍するその姿は、「伝統と現代をつなぐ架け橋」として高く評価されています。

家族関係

香川照之さんは、父・二代目市川猿翁、母・藤間紫という芸能一家に生まれました。父との関係は一時期疎遠だったものの、芸を通じて再び親子の絆を取り戻しました。息子の五代目市川團子も若くして歌舞伎の舞台に立ち、香川さん自身も父として、かつての猿翁と同じように次世代への芸の継承に力を注いでいます。

香川照之さんの生き方は、伝統を受け継ぐだけでなく、時代に合わせた新しい表現を模索する姿勢に満ちています。その根底には、父・猿翁から受け継いだ芸の精神と、母・藤間紫から学んだ美意識が息づいているのです。

孫:五代目市川團子(2親等)

五代目市川團子(いちかわ だんこ)は、二代目市川猿翁の孫にあたる人物で、親等でいうと2親等にあたります。2004年1月16日に東京都で生まれ、父は俳優の香川照之(現・九代目市川中車)です。市川家の血を引く若き歌舞伎俳優として、祖父・二代目猿翁の芸を受け継ぎながらも、新しい時代の歌舞伎を担う存在として注目を集めています。

人物像

五代目市川團子さんは、幼い頃から芸の環境の中で育ちました。祖父である二代目市川猿翁が築いた「スーパー歌舞伎」の精神を受け継ぎ、伝統を重んじながらも新しい表現に挑む姿勢を見せています。初舞台は2012年、『ヤマトタケル』での童子役でした。この舞台は祖父・猿翁の代表作の一つであり、團子さんにとっては芸道の第一歩を象徴する特別な演目です。

性格は真面目で落ち着いており、稽古にも真摯に取り組む姿が関係者の間でも高く評価されています。まだ若いながらも舞台上での存在感が際立ち、観客を惹きつける演技力にはすでに将来の大成を予感させるものがあります。

仕事

五代目市川團子さんは、歌舞伎の舞台を中心に活躍しています。祖父・二代目猿翁、父・市川中車に続く三世代目の役者として、家の名を継ぐ重責を担いながらも、その重圧を自らの成長の糧にしています。出演作品には『連獅子』『勧進帳』『ヤマトタケル』などの古典から、現代的な要素を取り入れた作品まで幅広く、若手ながら着実に実績を重ねています。

特に『ヤマトタケル』では、祖父猿翁が生み出した世界観を新しい形で体現し、観客からも「若き團子に二代目猿翁の魂を見た」と高く評価されました。舞台上での立ち姿や型の美しさに加え、動きや台詞の節回しにも祖父譲りの品格が感じられると評されています。

また、團子さんは学校生活との両立も大切にしており、学業を続けながら芸の研鑽を重ねています。この両立は、父・香川照之さんの方針でもあり、学問と芸を両輪として人間としての厚みを育ててほしいという思いが込められています。

家族関係

五代目市川團子さんは、祖父・二代目市川猿翁から見て2親等の孫にあたります。祖父の猿翁は、孫の芸を非常に可愛がり、自身の後継者として大きな期待を寄せていました。祖父が築いたスーパー歌舞伎の世界観を、孫が新しい世代として引き継ぐことは、市川家にとっても大きな意義を持ちます。

父である市川中車とは、親子で共演する機会も多く、舞台の上では厳しくも温かい関係を築いています。祖父・父・孫の三世代にわたる共演は、歌舞伎界においても非常に貴重な光景であり、家族の絆と芸の継承を象徴しています。

五代目市川團子さんは、伝統を守るだけでなく、祖父猿翁のように新しい歌舞伎の形を模索する意欲も持っています。その姿勢はまさに「革新する市川家」の精神を体現しており、将来、歌舞伎界の中心的存在となることが期待されています。

二代目市川猿翁と親戚関係の人物について

- 伯父:二代目市川猿之助(3親等)

- 従兄弟(いとこ):市川段治郎(4親等)

伯父:二代目市川猿之助(3親等)

二代目市川猿之助(いちかわ えんのすけ)は、二代目市川猿翁から見て3親等の伯父にあたる人物です。明治から昭和にかけて活躍した名優で、歌舞伎の歴史の中でも特に革新と挑戦の精神を体現した存在として知られています。猿之助さんは、市川宗家の一門として「伝統を守りながらも、常に新しい表現を追求する」という信念を持ち続けた俳優でした。

人物像

二代目市川猿之助さんは、1888年(明治21年)に生まれました。幼いころから舞台に立ち、市川家の芸を学びながら、卓越した演技力と豊かな感性で早くから注目を集めました。その舞台姿は、古典の厳格さと現代的な感覚を併せ持ち、観客に新鮮な印象を与えたといわれています。歌舞伎に限らず、新劇や舞踊にも関心を持ち、舞台表現の幅を広げたことでも高く評価されました。

性格は情熱的で研究熱心。どの演目にも真摯に向き合い、役柄の背景や人間心理を徹底的に掘り下げる姿勢が特徴的でした。舞台上の彼は、まさに芸の求道者と呼ぶにふさわしい存在であり、後進の俳優たちにも大きな影響を与えました。

仕事

二代目市川猿之助さんは、数多くの古典歌舞伎の名作に出演し、その中でも『義経千本桜』『勧進帳』『菅原伝授手習鑑』などでの演技が特に有名です。また、従来の歌舞伎の枠を超え、新しい演出方法を取り入れた舞台づくりを試みた点でも先進的でした。

さらに、海外公演にも積極的で、日本文化の魅力を世界に発信した先駆者でもあります。舞台の上での存在感、そして作品に対する情熱は、後に甥である二代目市川猿翁にも多大な影響を与えました。

家族関係

二代目市川猿之助は、三代目市川段四郎の兄にあたり、つまり二代目市川猿翁の伯父にあたります。猿翁にとって、猿之助は幼少期から芸の道を示してくれる大きな存在であり、家族の中でも特に尊敬されていた人物です。

二人の芸の方向性には共通点が多く、どちらも「歌舞伎の新しい形」を追い求めていた点で精神的なつながりが深いといわれています。猿翁が後に手がけた「スーパー歌舞伎」の発想の源には、この伯父・二代目猿之助の革新精神が流れているといえるでしょう。

二代目市川猿之助さんは、まさに市川家の伝統と進化を象徴する存在であり、今日の歌舞伎界にもその理念が脈々と受け継がれています。

従兄弟(いとこ):市川段治郎(4親等)

市川段治郎(いちかわ だんじろう)は、二代目市川猿翁から見て4親等の従兄弟にあたる歌舞伎俳優です。江戸時代から続く市川家の一門に生まれ、歌舞伎界で長く活躍してきた人物で、品格ある立ち姿と繊細な演技で知られています。

人物像

段治郎さんは、歌舞伎俳優の家庭に生まれ、幼少期から芸の世界に身を置いて育ちました。家族の多くが舞台人である中で、自然と芸を学び、早くから舞台に立ち続けることで経験を積みました。彼の演技は、古典への深い理解と現代的な感性を融合させたもので、観客からは「真面目で誠実な舞台人」と評されています。

穏やかで控えめな性格ながら、役への取り組み方は非常に熱心で、どんな小さな役にも全力を尽くす姿勢が印象的です。その真摯な姿勢が評価され、後進からも信頼を集めています。

仕事

市川段治郎さんは、『勧進帳』『連獅子』『義経千本桜』など、古典歌舞伎の代表的な演目に多数出演してきました。立役(男性の主要役)を中心に演じることが多く、端正な顔立ちと端麗な所作で観客を魅了しました。また、舞台以外でもテレビドラマに出演するなど、幅広い活動を行っています。

舞台では、伝統を重んじつつも、表現の新しさを模索する姿勢が見られます。これは、市川家の芸風を継承する者としての使命感に裏打ちされたものであり、従兄である二代目市川猿翁の影響も少なからず受けているといわれています。

家族関係

市川段治郎は、市川宗家の血筋を引く家に生まれ、二代目市川猿翁とはいとこの関係にあたります(4親等)。猿翁が築いたスーパー歌舞伎や新演出の挑戦に刺激を受け、自身も舞台表現の幅を広げてきました。

家系の中では、伝統を支える「堅実な役者」としての立場を担い、派手な演出よりも芸そのものの美しさを追求する傾向があります。その真摯な姿勢は、市川家の芸道において大切な基盤を保つ役割を果たしています。

市川段治郎さんは、派手さよりも誠実さと品格を重んじる歌舞伎俳優であり、二代目市川猿翁にとっても同じ市川家の芸を支える頼もしい親族といえます。彼の存在は、名門市川家の伝統が脈々と続いていることを示す象徴でもあります。

二代目市川猿翁のご先祖様・歴史上・遠い親戚などの人物

- 先祖:初代市川猿之助

- 先祖:市川團十郎家(歌舞伎市川宗家)

先祖:初代市川猿之助

初代市川猿之助(いちかわ えんのすけ)は、二代目市川猿翁の家系の中でも特に重要な存在であり、彼から見て遠い先祖にあたります。江戸時代末期から明治時代にかけて活躍し、歌舞伎の発展に大きく貢献した名優として知られています。初代猿之助さんは、伝統を重んじながらも新しい試みに挑戦する姿勢を持ち、のちの市川家の芸風に強い影響を残しました。

人物像

初代市川猿之助さんは、江戸時代の終わりから明治初期にかけて、歌舞伎が新しい時代の波に直面していた頃に活躍した俳優です。当時、歌舞伎は庶民文化の中心でありながら、西洋文化の流入により変化を迫られていました。その中で初代猿之助さんは、古典の様式美を守りながらも、時代に合わせた新演出を取り入れたことで注目されました。演技だけでなく、構成や演出にも関心を持ち、舞台全体を一つの芸術作品として捉える先見性がありました。

また、彼の舞台は「観る者に感情の余韻を残す」と評され、情感豊かで品のある演技が特徴でした。その芸風は後の世代にも受け継がれ、特に孫弟子にあたる市川段四郎や二代目猿翁にも強い影響を与えています。初代猿之助の精神は、市川家の「伝統を守りながら革新する」という姿勢の原点となりました。

家系への影響

初代市川猿之助は、後に市川家の中で「猿之助の名跡」を継ぐ基盤を築いた人物でもあります。この名前は代々受け継がれ、現代の四代目市川猿之助に至るまで、歌舞伎界における革新の象徴とされてきました。

二代目市川猿翁から見ても、初代猿之助は家の礎を築いた尊敬すべき先祖であり、祖父や父を通じてその芸の魂を受け継いだといえます。彼が確立した「観客を惹きつける表現力」や「新しい挑戦への意欲」は、二代目猿翁が後に創造したスーパー歌舞伎の原点となったともいえるのです。

初代市川猿之助さんの存在は、単なる一族の祖先という枠を超え、歌舞伎の歴史そのものに刻まれた重要な人物として今も語り継がれています。

先祖:市川團十郎家(歌舞伎市川宗家)

市川團十郎家(いちかわ だんじゅうろうけ)は、江戸時代から続く歌舞伎の名門「市川宗家」として知られる家系であり、二代目市川猿翁の遠い先祖にあたります。この家系は、日本の歌舞伎史における中心的な存在であり、「荒事(あらごと)」という勇壮な演技様式を確立したことで、歌舞伎の発展に決定的な役割を果たしました。

歴史と芸の特徴

市川團十郎家は、初代市川團十郎が江戸時代前期に誕生させた名跡であり、彼が考案した「荒事」は、力強く豪快な演技スタイルとして多くの観客を魅了しました。この荒事は、江戸の町人文化の象徴となり、歌舞伎の華やかさと迫力を象徴する演技法として現在まで受け継がれています。

その後、二代目、三代目と代々の團十郎たちが芸を磨き上げ、「勧進帳」「助六由縁江戸桜」など、後世に残る名作を生み出しました。

市川家の家紋「三升(みます)」は、この宗家を象徴するものであり、同じ市川一門の猿翁家や段四郎家にも受け継がれています。この「三升の紋」を掲げることは、名門の証であり、芸に対する誇りと責任の象徴でもあります。

猿翁家との関係

市川團十郎家と市川猿翁家は、同じ市川一門の血脈を持つ親戚関係にあります。両家は芸の方向性こそ異なりますが、「伝統を守りつつも常に新しい風を取り入れる」という共通の精神を持っています。

二代目市川猿翁にとって、市川團十郎家は祖先であり、同時に芸の道を歩む同志でもありました。團十郎家が築き上げた「荒事」の精神は、猿翁が創造した「スーパー歌舞伎」のエネルギー表現にも通じるものがあります。

歴史的意義

市川團十郎家は、単に市川一門の中心であるだけでなく、日本文化の象徴的な存在でもあります。代々の團十郎が築いた芸の系譜は、歌舞伎の伝統を支える柱として今も続いており、その影響は市川猿翁をはじめとする一門全体に息づいています。

この家系の存在があったからこそ、二代目市川猿翁は自らの創作に確信を持ち、伝統の上に革新を重ねる道を歩むことができたのです。

市川團十郎家は、まさに「歌舞伎の源流」であり、その流れを受け継ぐ市川猿翁の存在もまた、長い歴史の一部として深い意味を持っているといえます。

二代目市川猿翁の家系図まとめ

- 初代市川猿翁:祖父(2親等) – 歌舞伎の伝統と革新を両立させた名優。

- 三代目市川段四郎:父(1親等) – 重厚な演技で昭和の歌舞伎界を代表した立役俳優。

- 一般の方:母(1親等) – 家庭を支え、息子の人格と芸の基盤を育んだ存在。

- 二代目市川猿翁:本人 – 「スーパー歌舞伎」を創設し、歌舞伎の近代化を推進した革新者。

- 藤間紫:妻(親等なし) – 舞踊家・女優として活躍し、夫の芸道を精神的に支えた。

- 香川照之(九代目市川中車):長男(1親等) – 映像と歌舞伎の両分野で活躍する多才な俳優。

- 五代目市川團子:孫(2親等) – 若くして舞台に立ち、三世代の芸を継ぐ新世代の歌舞伎俳優。

- 二代目市川猿之助:伯父(3親等) – 伝統を重んじつつ新演出に挑んだ革新派の名優。

- 市川段治郎:従兄弟(4親等) – 品格ある演技で知られる、市川家を支える実力派俳優。

- 初代市川猿之助:先祖(親等不明) – 歌舞伎に新風を吹き込み、市川一門の礎を築いた先駆者。

- 市川團十郎家(歌舞伎市川宗家):先祖(親等不明) – 「荒事」様式を確立した歌舞伎の宗家で市川家の源流。