記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。

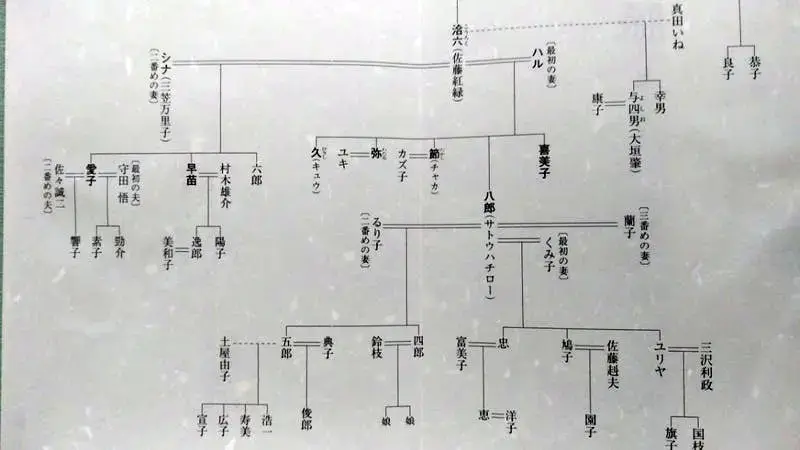

佐藤愛子さんの家系図が気になって検索された方に向けて、この記事では佐藤愛子さんを中心とした家族構成や親戚関係について、わかりやすく丁寧にまとめています。

サトウハチローさんや大垣肇さんといった著名な兄たちとの関係はもちろん、父の佐藤紅緑さんや母の三笠万里子さん、さらに二人の夫や子どもたち、娘婿に至るまで、人物ごとの詳細な背景を踏まえながら、どのような家系の中で育ち、どのような人生を歩んできたのかを紹介しています。

佐藤愛子さんの血縁関係や親等のつながりを知ることで、彼女の作品に込められた思いや、人生そのものの奥深さがより立体的に見えてくるはずです。

文学一家として知られる佐藤家の家系図を通して、家族それぞれの個性や人生模様をひも解いていくことで、より深く佐藤愛子さんの魅力を感じていただけます。

ぜひ最後までご覧いただき、佐藤愛子さんの家族や親戚との関係に触れてみてください。

目次

佐藤愛子の家系図!

佐藤愛子さんは、大衆小説家として活躍した佐藤紅緑さんと、元舞台女優の三笠万里子さんの娘として誕生し、文学一家の中で育ちました。父・紅緑さんには前妻との間に複数の子がおり、詩人のサトウハチローさんや脚本家の大垣肇さんは異母兄にあたります。愛子さんは2度の結婚を経験し、3人の子どもをもうけ、家族との深い関わりが彼女の人生と文学に強く影響を与えています。

それでは、佐藤愛子の家族構成について詳しく見ていきましょう。

佐藤愛子の家族構成について

- 父:佐藤紅緑(1親等)

- 母:三笠万里子(1親等)

- 長兄:サトウハチロー(2親等)

- 次兄:大垣肇(2親等)

- 三兄:一般の方(2親等)

- 四兄:一般の方(2親等)

- 本人:佐藤愛子

- 夫:森川弘

- 長男:一般の方(1親等)

- 夫:田畑麦彦

- 長女:杉山響子(1親等)

- 次女:一般の方(1親等)

- 娘婿:杉山弘幸

父:佐藤紅緑(1親等)

佐藤紅緑は、佐藤愛子の父であり、1親等の直系尊属にあたります。明治から昭和初期にかけて活躍した小説家で、本名は佐藤洽六(さとう こうろく)です。1874年(明治7年)に生まれ、1939年(昭和14年)に亡くなっています。

紅緑さんは大衆小説家として絶大な人気を誇り、「紅緑物」と呼ばれる人情味あふれる物語で庶民に親しまれました。筆一本で多くの家族を養えるほどの高収入を得ており、最盛期には普通の勤め人の500倍とも言われる収入を稼いでいたとされています。その財力によって3つの家庭を持ち、それぞれに子をもうけたという波乱の人生を送っています。

佐藤愛子さんが生まれるまでに、紅緑さんはすでに二人の女性との間に子どもを設けており、長男のサトウハチローさんや次男の大垣肇さんは異母兄にあたります。その後、女優だった三笠万里子さんと再婚し、佐藤愛子さんを含むさらに複数の子どもを授かりました。

愛子さんの幼少期、紅緑さんは家庭に対して強い支配的な立場を取っていたものの、その内面には激情型の繊細な一面もありました。若き日の紅緑さんは、三笠万里子さんとの恋愛を強く貫いたことで、前妻とその子らを捨てるという決断を下します。この行動が後に、家族全体を巻き込む複雑な人間関係と葛藤を生む原因にもなりました。

また、紅緑さんの文学的な才は、その血を受け継ぐ子どもたちにも引き継がれています。特にサトウハチローさんが童謡詩人として成功し、佐藤愛子さんが作家として名を成したことから、佐藤家は“文学の家系”とも評されるようになりました。

母:三笠万里子(1親等)

三笠万里子は、佐藤愛子の母であり、1親等の直系尊属にあたります。本名は「シナ」で、かつては新進気鋭の舞台女優として活動していた女性です。1923年、大阪市住吉区帝塚山にて、紅緑さんとの間に佐藤愛子さんを出産しました。

万里子さんは、紅緑さんの3人目の妻にあたり、当時の演劇界でも評判の美女であったと伝えられています。美貌だけでなく、冷静で芯の強い性格の持ち主でもあり、激しい気性を持つ紅緑さんに振り回されながらも、毅然とした態度で家庭を支えました。情熱的な愛情で始まった紅緑さんとの関係は、決して安定したものではなく、家庭の中でも時に激しい衝突があったようです。

また、万里子さんは母としての役割も果たしつつ、佐藤愛子さんの人生に大きな影響を与えた人物でもあります。特に、愛子さんが田中村で嫁ぎ先に不満を抱えながら暮らしていた際、その様子を手紙に書いていたところ、紅緑さんから「面白い」と評され、それが作家としての道を後押しするきっかけとなりました。その手紙を大切に読んでいたのも、万里子さんだったとされています。

晩年は、愛子さんと共に暮らし、文学仲間が集まるサロンのような空間を家庭内に築きました。母娘の関係は決して一筋縄ではなかったものの、互いに深い影響を与え合う存在であったことは間違いありません。

長兄:サトウハチロー(2親等)

サトウハチローは、佐藤愛子の長兄で、父親である佐藤紅緑の先妻との間に生まれた異母兄にあたります。佐藤愛子から見ると2親等の傍系血族です。1903年に生まれ、1973年に亡くなっています。

サトウハチローさんは、日本を代表する詩人・作詞家として広く知られており、童謡や歌謡曲、詩、随筆など幅広いジャンルで活躍しました。代表作には「ちいさい秋みつけた」「うれしいひなまつり」「リンゴの唄」などがあり、日本人の心に残る作品を数多く世に送り出しました。

幼少期には、家庭環境の複雑さも影響し、繊細で感受性の強い子どもだったといわれています。父・紅緑の奔放な生き方に翻弄されながらも、自らの感性を武器に詩の世界へと進みました。その詩には、家族への思いや自身の内面の葛藤が色濃く表れています。

愛子さんの著書『血脈』の中でも、ハチローさんの破天荒な一面と同時に、芸術家としての才能、そして弟妹を思う家族愛が描かれています。激しい性格を持つ父と、感情のバランスを取りながら育ったことが、彼の詩に優しさと哀愁をもたらしたのかもしれません。

佐藤家の中では、最も早く文壇で成功を収めた存在であり、妹である愛子さんにとっても、その背中は大きな存在だったと考えられます。

次兄:大垣肇(2親等)

大垣肇は、佐藤愛子の次兄であり、サトウハチローと同じく父・佐藤紅緑の前妻との子である異母兄です。佐藤愛子から見ると2親等にあたる傍系血族です。

大垣肇さんは、脚本家・劇作家として活動し、演劇や映画などの分野で作品を手がけました。特に、戦前から戦後にかけての時代劇や現代劇に関わり、映像文化の発展期に一定の役割を果たした人物として知られています。

彼の仕事ぶりについては佐藤家の中でもあまり多く語られていませんが、家庭内ではやや距離を置いた存在だったことがうかがえます。愛子さんの作品においても、ハチローさんほど強く印象的には描かれていないものの、その芸術性や家族に対する立ち位置には独自の視点が感じられます。

異母兄として、愛子さんとは複雑な関係だった可能性もありますが、それでも同じ作家・表現者としての道を歩んだことは、血縁を越えた共鳴があったと考えられます。芸術に身を投じた兄たちの存在は、佐藤愛子の創作の根底にある「血脈」というテーマを深く支えていたのではないでしょうか。

三兄:一般の方(2親等)

佐藤愛子には、サトウハチロー、大垣肇に続く三番目の兄がいます。三兄は佐藤紅緑と三笠万里子の間に生まれた子どもで、佐藤愛子から見ると実の兄にあたり、2親等の傍系血族です。

この三兄について、作品『血脈』ではその存在や行動に関する描写が見られます。戦時中に広島で被爆し、その命を落としたという事実が、佐藤愛子さんの人生にも深く影を落としています。被爆の年である1945年(昭和20年)を境に、多くの日本人と同様、佐藤家も戦争の悲劇に直面することとなりました。

三兄の死は、愛子さんにとって家族の喪失というだけでなく、戦争の悲惨さを身をもって体験させる出来事となりました。華やかな文学一家として知られる佐藤家にも、国全体が経験した痛ましい時代の影響が色濃く刻まれていたことがうかがえます。

この三兄の死は、愛子さんが作家として戦争や家族を描くうえで、大きな精神的背景となったとも考えられます。名前は公にされていないものの、その存在は佐藤家の「血脈」の一部として確かに位置づけられています。

四兄:一般の方(2親等)

佐藤愛子の四兄にあたる人物は、父・佐藤紅緑と三笠万里子の間に生まれた兄弟の一人で、佐藤愛子にとっては実の兄にあたります。親等で言えば、2親等の傍系血族です。

四兄については、佐藤愛子さんの自伝的作品『血脈』の中で、その波乱に満ちた人生が描かれています。特に注目されるのは、彼が若くして自ら命を絶ったという事実です。この出来事は佐藤家の中でも衝撃的なものであり、家族全体に大きな傷跡を残しました。

幼いころから、父である佐藤紅緑の激しい性格と、家庭内の緊張感の中で育ったことが、彼の精神に大きな影響を与えたと考えられます。兄弟の中でも繊細な気質を持っていた四兄は、芸術的な感性を有していたとも言われており、自由を求める一方で社会や家庭との折り合いがうまくつけられなかった様子が作品からうかがえます。

佐藤愛子さんにとって、四兄の死は大きな心の傷であり、後の創作活動にも影響を与えました。家族を描く際に繰り返し出てくる「破滅の予感」や「抗えない血の流れ」といったテーマは、こうした実体験を通して形成されたものと言えるでしょう。名前こそ明らかにされていませんが、その存在は「血脈」という壮大な物語の中で重要な役割を担っています。

本人:佐藤愛子

佐藤愛子は、1923年11月5日に大阪市住吉区帝塚山で生まれました。父は大衆小説家の佐藤紅緑、母は元女優の三笠万里子で、彼女はこの二人の間に生まれた次女です。佐藤愛子は、複雑な家庭環境と数奇な運命の中で成長し、後に日本を代表する小説家・エッセイストとしてその名を確立しました。

彼女の代表作には、『戦いすんで日が暮れて』『血脈』『晩鐘』『九十歳。何がめでたい』などがあり、社会や家庭、女性の生き方などをテーマにした多くの作品を世に送り出しました。1969年には『戦いすんで日が暮れて』で直木賞を受賞し、その後も女流文学賞や紫式部文学賞、菊池寛賞など、数々の文学賞を受賞しています。

彼女の文学は、自身の体験をもとにしたものが多く、家族の問題、結婚生活、借金、戦争など、リアルな人生の断片をユーモアと毒舌を交えて描写しています。特に『血脈』では、佐藤家の壮絶な家族史を描き、父・紅緑や兄・サトウハチロー、異母兄妹たちとの関係を赤裸々に語ることで大きな注目を集めました。

私生活では2度の結婚と離婚を経験しており、子どもを3人もうけました。彼女は常に「書くこと」を通して人生と向き合ってきた作家であり、その生き様自体が作品として多くの人々を惹きつけ続けています。佐藤愛子は、自身の人生と家族を包み隠さず記録し続けた、まさに“私小説”の達人といえる存在です。

夫:森川弘

森川弘は、佐藤愛子の最初の夫であり、彼女にとっては人生の初期を共に歩んだ重要な人物です。結婚は1943年12月、太平洋戦争のさなかに見合いによって行われ、佐藤愛子が20歳のときでした。親等は配偶者のため付きませんが、夫として家族の中では大きな存在でした。

森川弘さんは当時、陸軍航空本部に勤務しており、長野県伊那市の陸軍飛行場に設営隊の主計将校として赴任していました。二人はその地で約5か月間の新婚生活を送りました。翌年の1944年には、静岡県興津で第一子となる長男を出産しています。その後、終戦を岐阜県の旧大井町で迎えました。

しかし戦争によって森川さんの身体には大きな影響が残ります。軍務中に原因不明の激しい腹痛に悩まされ、軍医からモルヒネを投与されていたことが原因で、戦後もモルヒネ中毒が続きました。この依存症は夫婦の生活に大きな影響を与え、結果として二人は別居に至ることとなります。

子どもたちは森川家の親族に引き取られる形となり、佐藤愛子はその後、作家としての道を進み始めました。1949年には森川弘さんが亡くなり、若くして未亡人となった愛子さんにとっては、苦難と転機が重なる時期でした。この経験が、彼女の文学にリアリティと深みを与える原動力のひとつになったことは間違いありません。森川弘は、佐藤愛子の人生にとって大きな足跡を残した人物です。

長男:一般の方(1親等)

佐藤愛子の長男は、最初の夫である森川弘との間に生まれた子どもで、佐藤愛子から見て1親等の直系血族にあたります。1944年、静岡県興津にある佐藤紅緑と三笠万里子の隠居宅で出産されました。この頃は太平洋戦争末期であり、空襲や疎開が続く混乱の中での出産でした。

長男は戦後しばらく、愛子さんと森川さん、さらに次に生まれた長女とともに、千葉県東葛飾郡田中村(現在の柏市)で暮らしていました。当時、佐藤家は「帰農生活」と呼ばれる形で、農村での自給自足の生活を試みていた時期でもあります。

しかし、森川弘さんが戦地でモルヒネ中毒となっていたことや、戦後の生活苦なども影響し、夫婦の関係は徐々に破綻していきます。その後、夫と別居することになり、長男は森川家の親族に引き取られる形となりました。

この長男については、佐藤愛子の作品内でも具体的な名前や後年の活動があまり語られていないものの、愛子さんの若き日の記憶と人生の一部として、彼女の文学や生き方に深く関わっている存在です。

夫:田畑麦彦

田畑麦彦は、佐藤愛子の2番目の夫であり、彼女の人生において大きな影響を与えた人物です。親等は配偶者のためありませんが、仕事や家庭、創作活動において多面的に関わった重要な存在です。

人物像

田畑麦彦さんは、佐藤愛子と同じ「文藝首都」の同人として活動していた小説家です。佐藤愛子が最初の結婚を経て帰郷した後、1953年に長野の鉱泉での静養中に田畑さんが訪れたことをきっかけに、親交を深めました。1956年に再婚し、一女をもうけています。

田畑さんの父親は実業家・篠原三千郎で、東京急行電鉄の社長も務めた人物でした。その影響か、田畑さんも文学活動のかたわらで事業にも関心を持つようになり、佐藤愛子とともに教育教材の販売会社「日本ソノサービスセンター」を設立します。

仕事と経済的転機

会社は当初こそ順調でしたが、田畑さんの「特殊な金銭感覚」により経営が行き詰まり、1967年に倒産。これにより二人は多額の借金を抱えることになります。田畑さんは借金の免責を理由に離婚を申し出、佐藤愛子も偽装離婚に同意しますが、その後田畑さんが別の女性と密かに再婚していたことが発覚します。

その後も借金の返済は佐藤愛子の肩にのしかかり、彼女は多数のジュニア小説を執筆しながら、テレビや講演活動にも積極的に参加して生計を立てました。

家族関係への影響

田畑麦彦さんとの結婚と破綻は、佐藤愛子の人生と創作に深く影響を与えています。晩年に発表した『晩鐘』では、田畑さんをモデルとした人物が登場し、その複雑な関係性を見事に描いています。田畑麦彦は、愛子さんにとって愛情と挫折、そして創作の源泉となった忘れがたい存在です。

長女:杉山響子(1親等)

杉山響子は、佐藤愛子の長女であり、1親等の直系血族にあたります。1947年に誕生し、父は佐藤愛子の最初の夫・森川弘です。響子さんは幼少期に家庭の複雑な事情を経験しながら育ちましたが、母・佐藤愛子と強い絆を築き続けました。

響子さんは、佐藤愛子のエッセイや旅行記などにもたびたび登場し、読者にとっては馴染みの深い存在です。特に、母娘で海外を旅した体験を綴った『娘と私のアホ旅行』では、愛子さんと響子さんのかけ合いややり取りがユーモラスに描かれており、母娘の関係性の温かさや軽妙な会話が話題を呼びました。

性格はおおらかで明るく、佐藤愛子の鋭い言葉や毒舌にもしっかりと受け答えをする芯の強さがありました。その姿勢は多くの読者に共感をもたらし、母の作品の魅力をより一層引き立てる存在となっています。

また、杉山響子は結婚しており、佐藤愛子の娘婿である杉山弘幸と家族を築いています。家庭を持ちながらも、母と共に過ごす時間を大切にしており、その関係性は晩年まで続いています。文学作品の中だけでなく、実生活においても佐藤愛子を支える重要な存在として知られています。

次女:一般の方(1親等)

佐藤愛子の次女は、田畑麦彦との間に誕生した子どもで、愛子さんから見て1親等の直系血族にあたります。1956年の再婚後に設けられた娘であり、佐藤家にとっては新たな家族の一員として迎えられました。

この次女については、名前や具体的な活動内容などの公的な記録は公開されておらず、愛子さんの著作などでも目立った登場はしていません。しかし、誕生した背景には、愛子さんが最初の結婚・離婚、戦後の混乱、そして経済的困難を経た後の再出発という大きな人生の転機があります。そのような時期に生まれた次女は、愛子さんにとって希望の象徴でもあったと考えられます。

田畑麦彦との生活は、経済的には波があり、後に事業の失敗や借金問題によって家庭は揺らぐことになりますが、その中でも愛子さんは母としての責任を全うし、子どもたちの育成に尽力しました。次女もまた、その複雑な家庭の中で成長し、母の背中を見ながら生きてきたことは間違いありません。

作品の中では語られることの少ない人物ではありますが、佐藤愛子という一人の作家、そして一人の母親の人生において、大切な存在のひとりであることに変わりはありません。

娘婿:杉山弘幸

杉山弘幸は、佐藤愛子の娘婿であり、長女・杉山響子の夫にあたる人物です。親等で表すと、佐藤愛子から見て義理の子にあたり、姻族としての関係が生まれます。姻族の親等計算においては、娘を経てつながる配偶者のため、1親等の姻族に該当します。

杉山弘幸さんは、佐藤愛子の家庭内でも非常に重要な役割を担っており、文学作品やエッセイにもその名前がたびたび登場します。ユーモアと包容力のある性格で、愛子さんからの辛口コメントにも柔軟に対応する姿勢が印象的です。作品内では、時にやり玉に挙げられつつも、愛子さんとの軽妙なやり取りが読者に笑いと親しみを与えています。

彼の存在が特に際立つのは、佐藤愛子が晩年を迎えた時期においてです。家庭内の実務的なサポートや精神的な支えとして、娘の響子さんとともに愛子さんの暮らしを支えており、その様子は『九十歳。何がめでたい』などの作品でも垣間見ることができます。

また、佐藤家という個性豊かな家族構成の中にあって、杉山弘幸さんは調整役としての立場も担っており、時に突飛な言動を見せる愛子さんとの関係を、程よい距離感で保っています。このバランス感覚は、愛子さんの家族観やエッセイの温度感を保つ上で欠かせないものです。

佐藤愛子の文学の裏側には、家族の存在が色濃く影響しており、その中で杉山弘幸は婿という立場でありながら、愛子さんにとってかけがえのない「身内の理解者」としての役割を果たしています。家族の一員としてだけでなく、愛子作品を陰で支える立役者でもあるのです。

佐藤愛子の家系図まとめ

- 佐藤紅緑:父(1親等) – 大衆小説で名を馳せた佐藤家の家長。

- 三笠万里子:母(1親等) – 元舞台女優で気丈な家庭の支え手。

- サトウハチロー:長兄(2親等) – 「ちいさい秋みつけた」で知られる童謡詩人。

- 大垣肇:次兄(2親等) – 映画や演劇で活躍した脚本家。

- 一般の方:三兄(2親等) – 広島で被爆し命を落とした戦争犠牲者。

- 一般の方:四兄(2親等) – 若くして命を絶った繊細な芸術肌の兄。

- 佐藤愛子:本人(―) – 波乱の人生を描いた私小説の名手。

- 森川弘:夫(―) – モルヒネ中毒で苦しんだ最初の夫。

- 一般の方:長男(1親等) – 戦時中に生まれた第一子。

- 田畑麦彦:夫(―) – 事業失敗で離婚した二人目の夫。

- 杉山響子:長女(1親等) – 愛子と旅を共にした明るい娘。

- 一般の方:次女(1親等) – 再婚後に生まれた希望の象徴的存在。

- 杉山弘幸:娘婿(1親等) – 愛子の晩年を支えた理解ある婿。