記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。

平清盛さんの家系図を詳しく知りたい方へ、本記事では平清盛さんの家族構成や親戚関係、そして先祖について詳しく解説します。

平安時代末期に平氏政権を確立した平清盛さんは、父である平忠盛さんの代から築かれた政治的基盤を引き継ぎ、武士として初めて太政大臣に上り詰めました。平氏の繁栄を支えた家族にはどのような人物がいたのでしょうか。また、彼の母や妻、子供たちの運命はどのようなものだったのでしょうか。

本記事では、平清盛さんの父や母、兄弟姉妹、子供、そして先祖である桓武天皇さんに至るまでの血筋を詳しく解説します。また、義父である平時信さんとの関係や、平家一門がどのように朝廷と結びついていったのかについても触れています。

平家がどのようにして権力を握り、そして滅亡していったのか、その過程を家族関係を通して紐解くことで、平清盛さんの生涯や平家の歴史をより深く理解できるでしょう。ぜひ最後までご覧ください。

目次

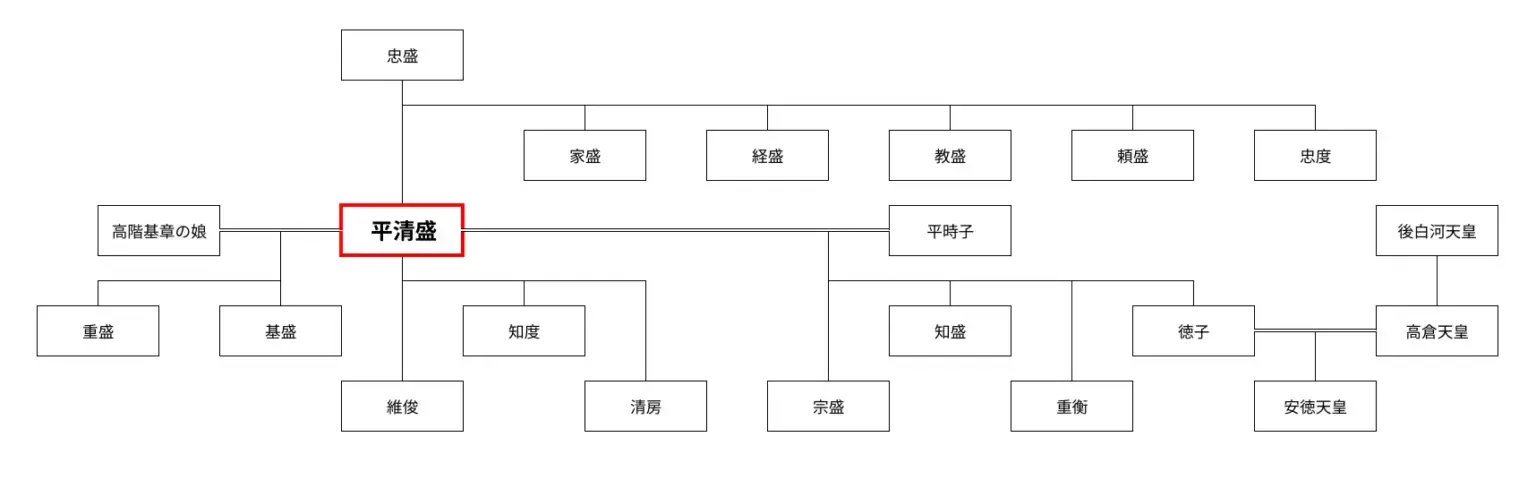

平清盛の家系図!

引用:Histonary

平清盛さんは、桓武平氏の流れを汲む平忠盛さんの長男として生まれ、平家の勢力を大きく拡大させた武将です。母についての詳細は不明ですが、一説には祇園女御の妹ともいわれています。清盛さんの妻には高階基章さんの娘や平時子さんがおり、長男の平重盛さんをはじめ、平宗盛さんや平知盛さんなど多くの子どもをもうけ、平家政権の中心となる人物を輩出しました。

それでは、平清盛さんの家族構成について詳しく見ていきましょう。

平清盛の家族構成について

- 父:平忠盛(1親等)

- 母:一般の方(1親等)

- 本人:平清盛

- 妻:高階基章の娘

- 妻:平時子

- 長男:平重盛(2親等)

- 次男:平基盛(2親等)

- 三男:平宗盛(2親等)

- 四男:平知盛(2親等)

- 五男:平重衡(2親等)

- 長女:平徳子(2親等)

- 六男:平維俊(2親等)

- 七男:平知度(2親等)

- 八男:平清房(2親等)

父:平忠盛(1親等)

平忠盛は、平清盛の父であり、桓武平氏の流れを汲む武士です。忠盛は平氏の一門を率い、平安時代後期の政治・軍事の分野で活躍しました。彼の尽力により、後に清盛が平氏を栄華の頂点へと導く基盤が築かれました。

平忠盛の生涯と功績

平忠盛は、平正盛の子として生まれました。彼の家系は、桓武天皇の子孫である高望王に始まる桓武平氏の一系統に属します。もともと平氏は地方の受領層として存在していましたが、忠盛の代に大きく躍進しました。

忠盛は幼少期から武芸に秀でており、朝廷の信頼を勝ち取ることで出世していきます。彼の出世の大きな転機となったのが、院政を敷いた鳥羽法皇への忠誠でした。忠盛は鳥羽院の近臣として仕え、院の北面の武士(警護役)として活躍しました。その結果、武士として初めて昇殿を許されるという名誉を得ます。これは当時の武士にとって画期的な出来事であり、平氏の社会的地位を大きく向上させました。

また、忠盛は海賊討伐にも尽力しました。当時の瀬戸内海は海賊の活動が活発で、朝廷の物流や経済に大きな悪影響を与えていました。忠盛はその鎮圧に成功し、朝廷からさらに信頼を寄せられました。この功績により、平氏は伊勢・播磨・備前・讃岐などの地方に広がる荘園を与えられ、経済基盤を強化しました。

平忠盛の家族と清盛への影響

忠盛の正室については記録が少なく、母親についても詳しいことは分かっていませんが、一説には祇園女御の妹ではないかとも言われています。忠盛は数多くの子をもうけ、その中でも嫡男である清盛を特に大切に育てました。

忠盛は清盛の教育にも力を入れ、朝廷での振る舞いを学ばせるとともに、武士としての実力も磨かせました。清盛が若くして出世できたのは、忠盛が築いた基盤があったからこそです。また、忠盛自身が武士としての品格を備えていたこともあり、平氏はただの武家ではなく、貴族社会にも影響を及ぼす存在へと成長しました。

忠盛は1145年に亡くなりましたが、彼の築いた政治的基盤と財力は、その後の清盛の活躍の土台となりました。彼がいなければ、平清盛の時代の平家政権は生まれなかったと言っても過言ではありません。

母:一般の方(1親等)

平清盛の母については、史料が乏しく、正確な名前や詳細な生涯は分かっていません。しかし、一説には「祇園女御の妹」であったとする説もあります。これは、平安時代の貴族社会において、母系の影響が子の出世に大きく関わっていたことを考慮すると、興味深い点です。

清盛の母は、清盛が幼い頃に亡くなったと伝えられています。そのため、清盛は幼少期に父・平忠盛とその後妻である平時子、さらには周囲の親族の庇護のもとで育てられました。母の死は清盛にとって大きな転機となり、父・忠盛の影響がより強く彼に及んだと考えられます。

また、平安時代の武家社会では、母系の家柄も重要視されていました。もし清盛の母が祇園女御の妹であったとすれば、彼女は朝廷とも一定のつながりを持つ家柄であった可能性が高いです。これにより、清盛は単なる武士の子ではなく、貴族社会との関係を持つ人物として育てられたとも考えられます。

清盛の母がどのような人物であったか、具体的なエピソードは残っていませんが、清盛が後に朝廷と深い関わりを持つことになった背景には、母方の家柄が影響していた可能性もあるでしょう。

本人:平清盛

平清盛は、平安時代末期の武将であり、平氏政権を確立した歴史上の重要人物です。彼は平忠盛の嫡男として生まれ、平氏の勢力を拡大し、最終的には武士として初めて太政大臣に任じられました。平清盛は、日本の武士政権の礎を築いた人物として広く知られています。

平清盛の生涯と武士政権の確立

清盛は1118年(永久6年)に生まれました。幼少期は、父・平忠盛の庇護のもとで育ち、武士としての教育を受けました。父の忠盛が鳥羽法皇の信頼を得て出世したこともあり、清盛も若くして朝廷の近臣として活動する機会を得ました。

彼の軍事的な活躍が顕著になったのは、保元の乱(1156年)と平治の乱(1159年)です。これらの戦いで清盛は源氏を破り、平氏の権力を大幅に強化しました。平治の乱の後、清盛は藤原氏や朝廷との結びつきを強め、武士政権の礎を築いていきます。

また、清盛は経済政策にも力を入れました。日宋貿易を積極的に進め、福原(現在の神戸)を拠点に貿易を活発化させました。宋との交易により、莫大な富を得た清盛は、平氏の権力をより強固なものにしました。さらに、彼は厳島神社の整備を行い、平氏の繁栄を神仏の加護と結びつける政策も取りました。

平清盛の最期と平家の運命

清盛の権力は絶頂を迎えますが、その強権的な政治姿勢は多くの反発を招きました。特に、後白河法皇との対立が激化し、朝廷内での平氏への不満が高まります。この状況の中で、源頼朝が挙兵し、源平合戦(1180年〜1185年)が始まりました。

清盛は1181年(治承5年)に病死しました。彼の死後、平氏は源氏の勢力に押され、壇ノ浦の戦い(1185年)で滅亡しました。しかし、彼が築いた武士政権の概念はその後の鎌倉幕府へと引き継がれ、日本の政治構造に大きな影響を与えました。

妻:高階基章の娘

高階基章の娘は、平清盛の正室の一人です。彼女についての詳細な史料は少ないものの、清盛の最初の妻として知られ、二人の間には平重盛と平基盛という子が生まれました。彼女の存在は、平清盛の政治的・家族的背景を理解するうえで重要なものとなります。

高階基章の娘の出自と家柄

高階基章は、平安時代の貴族であり、高階氏の一門に属する人物です。高階氏は藤原北家の流れを汲む家系であり、清盛がこの家の女性と結婚したことは、平氏が公家社会に溶け込もうとする意図の表れでもありました。貴族の血筋を持つ女性との結婚は、武士の家柄をより高貴なものに見せるための重要な戦略だったのです。

平清盛との結婚と家族

高階基章の娘と清盛の結婚は、1138年(保延4年)頃とされています。当時の清盛は、まだ武士としての地位を確立する前の段階でしたが、この結婚によって公家社会とのつながりを持つことができました。二人の間には、長男の平重盛、次男の平基盛が生まれ、特に平重盛は清盛の後継者として期待される存在となりました。

しかし、彼女は清盛と長く連れ添うことはなく、若くして亡くなったとされています。その後、清盛は平時子を継室として迎え、さらなる家族を築いていきました。

高階基章の娘の影響

彼女が清盛に与えた影響は、家柄だけにとどまりません。清盛の最初の妻として、彼にとって初めての家庭を築き、武士としての人生を支えた存在でした。また、彼女の死後も、彼女の生んだ子供たちが平氏の重要な役割を担っていくことになります。

このように、高階基章の娘は、平清盛の人生の初期において重要な役割を果たした女性でした。彼女の存在がなければ、清盛の家族や後の平家政権の形も違ったものになっていたかもしれません。

妻:平時子

平時子は、平清盛の継室(後妻)であり、平氏一門の女性として大きな影響力を持った人物です。彼女は平清盛の子供たちを育てるだけでなく、平家の栄華を支えた女性でもあります。さらに、安徳天皇の祖母としても重要な役割を果たしました。

平時子の生い立ちと家柄

平時子は、平安時代後期の貴族である平時信の娘として生まれました。時信は鳥羽院の近臣として活躍しており、平家と朝廷の関係を深める上で重要な人物でした。そのため、時子の結婚は単なる家族関係の構築にとどまらず、平氏の政治的な立場を強化する意味もあったと考えられます。

平清盛との結婚と役割

1147年(久安3年)、時子は平清盛と結婚しました。当時の清盛はすでに高階基章の娘との間に子供をもうけていましたが、その妻を失った後に時子を迎えたとされています。時子との結婚によって、清盛はさらに朝廷との結びつきを強め、平氏の繁栄を確固たるものにしていきました。

時子は、夫・清盛の政治を支えるだけでなく、家庭の中でも重要な役割を果たしました。二人の間には平宗盛、平知盛、平重衡などの子供が生まれました。彼女は母として、また平氏の家長の妻として、一門の結束を保つ役割を担っていました。

平家滅亡後の運命

1181年に清盛が亡くなった後、時子は平家の女性たちと共に源氏との戦いを生き抜きました。しかし、1185年の壇ノ浦の戦いで平氏は壊滅し、時子も悲劇的な結末を迎えます。この戦いでは、平家の命運が尽きる中、彼女は孫である安徳天皇を抱え、海に身を投じました。これは、天皇家と平家の威信を守るための行動だったとも言われています。

平時子の生涯は、平氏の繁栄と滅亡を象徴するものです。彼女は武士の妻として、また天皇の祖母として、日本の歴史に大きな足跡を残しました。

長男:平重盛(2親等)

平重盛は、平清盛の長男であり、平家の後継者として大きな期待を寄せられた武将です。彼は父・清盛の片腕として政治や軍事の場で活躍し、平家の権力を支えました。しかし、彼の生涯は波乱に満ちたものであり、平氏の栄枯盛衰を象徴する存在でもあります。

平重盛の生い立ち

平重盛は、1138年(保延4年)に生まれました。母は清盛の正室であった高階基章の娘であり、平家嫡流の立場にありました。幼い頃から武芸や政治を学び、将来の平家の棟梁として育てられました。

平家の支柱としての活躍

重盛は、父・清盛のもとで数々の戦いに参加し、優れた武将としての実績を積み重ねました。特に、平治の乱(1159年)では、源義朝率いる源氏と戦い、平氏の勝利に貢献しました。この戦いの後、平家は政権を掌握し、重盛はその中核を担う立場となります。

また、重盛は父とは異なり、温厚で思慮深い人物であったと伝えられています。彼は源氏や朝廷との対立を避け、平和的な政治を志向しました。後白河法皇とも良好な関係を築こうと努めましたが、清盛の強硬な政策によって、その努力は実を結ばないことが多かったようです。

病と早すぎる死

1179年、重盛は病に倒れ、42歳の若さで亡くなりました。彼の死は平氏にとって大きな痛手となり、その後の平家政権の運命にも影響を与えました。重盛が生きていれば、源平合戦の流れも変わっていたのではないかと言われることもあります。

重盛の死後、平氏の内部では後継者争いが激化し、結果として平家の弱体化につながりました。彼の生涯は、平家の栄光と没落の狭間で苦悩した一人の武将の姿を映し出しています。

次男:平基盛(2親等)

平基盛は、平清盛の次男であり、平家一門の武将の一人として活躍しました。彼は長兄である平重盛とともに父の片腕としての役割を果たしましたが、その生涯は長くは続かず、若くして亡くなったことで平家の運命に影響を与えました。

平基盛の生涯と役割

平基盛は、平清盛と正室・高階基章の娘との間に生まれました。幼少期から武士としての教育を受け、平家の嫡流として期待される存在でした。しかし、長兄の平重盛が嫡男として扱われていたため、基盛自身が平家の中心的な立場に立つことはありませんでした。

基盛の武将としての活躍が記録されているのは、平氏の権力が確立されつつあった時期です。特に、源氏との対立が深まる中で、父・清盛の命を受けて軍事行動に参加していたとされています。しかし、基盛は平治の乱(1159年)の後、1160年頃に病に倒れ、24歳という若さで亡くなりました。

平基盛の死と平家への影響

基盛の死は平家にとって大きな損失でした。彼が生きていれば、兄の平重盛とともに平家の支柱となり、後の内部分裂を防ぐことができたかもしれません。基盛の死後、平家は宗盛や知盛らの世代に引き継がれますが、重盛の死後は内部の統率が乱れ、最終的に源平合戦での敗北へとつながっていきました。

基盛の子孫についての記録は少なく、彼の血統がどのように受け継がれたのかは不明な部分もあります。しかし、彼が平家の将来を担うはずだった人物であったことは確かであり、もし彼が長生きしていれば、平家の運命は変わっていたかもしれません。

三男:平宗盛(2親等)

平宗盛は、平清盛の三男であり、平家の当主として源平合戦の中心に立った人物です。兄である平重盛の死後、清盛の後継者となり平家を率いましたが、指導者としての手腕には疑問が持たれることもあり、最終的に源氏に敗北し、悲劇的な最期を迎えました。

平宗盛の生涯と平家の指導者としての役割

平宗盛は、平清盛と継室・平時子の間に生まれました。平家の嫡流として育ち、武士としての教育を受けましたが、兄の平重盛が後継者として期待されていたため、宗盛自身は政治の第一線には立っていませんでした。

しかし、1179年に重盛が病死すると、清盛は宗盛を後継者として指名しました。1181年に清盛が亡くなった後、宗盛は平家の当主となりますが、父のような強いリーダーシップを持つことができず、政治的にも軍事的にも苦戦を強いられることになります。

源平合戦(1180年~1185年)が始まると、宗盛は平家の総大将として戦いました。しかし、戦況は源氏に有利に進み、平家は次第に追い詰められていきます。宗盛は戦局を立て直すことができず、平家は一族を挙げて西国へと逃れました。

壇ノ浦の戦いと宗盛の最期

1185年、壇ノ浦の戦いで平家は完全に敗北しました。宗盛は母・平時子や多くの平家の人々とともに海へ逃れようとしましたが、捕えられてしまいます。彼は生き延びましたが、源頼朝の命により鎌倉へ送られ、その後、京に護送されました。

同年、宗盛とその子・清宗は処刑され、平家の嫡流は完全に途絶えることとなりました。宗盛の指導力の欠如が平家滅亡の一因とされることもありますが、彼はあくまで父・清盛の遺志を継いで平家を存続させようとした人物でもありました。

宗盛の生涯は、平家の栄華と衰退を象徴するものであり、武士の時代の大きな転換点となる歴史を作った人物の一人と言えるでしょう。

四男:平知盛(2親等)

平知盛は、平清盛の四男として生まれ、源平合戦の中で武将として活躍した人物です。彼は知略に優れた武将として知られ、壇ノ浦の戦いでは総大将として平家の最後を指揮しました。その勇猛さと冷静な判断力は、当時の武士の中でも際立っていたと言われています。

平知盛の生涯と軍事的活躍

平知盛は、平清盛と平時子の間に生まれました。幼少期から武士としての教育を受け、平家の将として成長しました。知盛は兄・宗盛と共に源平合戦に参加し、数々の戦いで手腕を発揮しました。

1180年に始まった源平合戦では、知盛は平家方の主要な指揮官として奮闘しました。特に、1183年の倶利伽羅峠の戦いでは、源義仲の奇襲を受け、大敗を喫します。この敗北によって、平家は京都を追われ、都落ちを余儀なくされました。

その後、知盛は瀬戸内海沿岸の防衛を担い、屋島や彦島での戦いを指揮しました。彼の戦略は巧みであり、源氏の侵攻を何度も食い止めましたが、最終的には壇ノ浦の戦いへと追い込まれていきます。

壇ノ浦の戦いと最期

1185年、壇ノ浦の戦いが勃発しました。この戦いは平家にとって最後の決戦であり、知盛は総大将として戦いに臨みました。彼は海戦の指揮を執り、平家の武士たちを鼓舞しましたが、源氏の水軍による攻撃と潮の流れの影響により、戦況は不利に傾いていきました。

戦いの最中、知盛は状況を冷静に分析し、「もはやこれまで」と悟ると、戦の終わりを迎える覚悟を決めました。彼は戦場で最後まで奮闘しましたが、平家の敗北が確定すると、壇ノ浦の海へと身を投じました。彼の最期は「見るべきほどのことは見つ」と言い残して入水したと伝えられています。

平知盛は、最後まで戦い抜いた平家の忠臣であり、源平合戦の歴史の中でも特に印象的な武将の一人です。その知略と勇猛さは、今日でも多くの人々に語り継がれています。

五男:平重衡(2親等)

平重衡は、平清盛の五男として生まれ、源平合戦の中で武将として戦いました。彼は主に東国の戦線で活躍し、南都焼討の指揮を執るなど、平家の軍事行動に深く関与しました。しかし、戦の流れの中で捕えられ、最終的には源氏によって処刑されるという悲劇的な運命をたどりました。

平重衡の生涯と戦功

平重衡は、平清盛と平時子の間に生まれました。幼少期から武士としての教育を受け、兄たちとともに平家の勢力拡大に貢献しました。彼の名が歴史に大きく刻まれることとなったのは、1180年から始まった源平合戦においてでした。

1180年、南都(奈良)の興福寺と東大寺が平家に反抗したため、清盛の命により重衡は南都焼討を実行しました。このとき、東大寺の大仏殿が焼失し、多くの寺社が灰燼に帰しました。重衡は軍事的な命令に従っただけでしたが、この行為は後世においても論争の的となっています。

その後も重衡は各地で戦いましたが、1184年の一ノ谷の戦いで源義経の奇襲を受け、敗北します。この戦いで平家軍は壊滅的な打撃を受け、重衡は捕虜となりました。

源氏の捕虜となり処刑

捕えられた重衡は鎌倉へ送られ、源頼朝のもとで囚われの身となりました。頼朝は当初、重衡を丁重に扱い、彼の処遇について検討しました。しかし、南都焼討により奈良の僧侶たちの怒りを買っていたため、彼らの強い要求により処刑が決定されました。

1185年、重衡は奈良へ護送され、東大寺の僧たちの手によって処刑されました。彼は最期まで平家の武士としての誇りを失わず、静かに死を受け入れたと伝えられています。

平重衡の生涯は、武士としての忠誠と、戦乱の中での運命の残酷さを象徴しています。彼の名は、平家滅亡の歴史とともに今も語り継がれています。

長女:平徳子(2親等)

平徳子は、平清盛の長女であり、後に高倉天皇の中宮(皇后)となりました。彼女は安徳天皇の母として、平家と天皇家を結ぶ重要な存在でした。平家政権の繁栄と衰退の両方を目の当たりにし、最終的には仏門に入ることで生涯を終えました。

平徳子の生涯と宮廷での役割

平徳子は、平清盛と平時子の間に生まれました。清盛の娘として、幼少期から上流貴族の教育を受け、宮廷での振る舞いを学びました。平家が朝廷内での影響力を強める中、清盛は徳子を天皇家へ嫁がせることで、一門のさらなる権勢拡大を図りました。

1171年、徳子は高倉天皇の中宮として入内しました。これは、平氏が皇室と深く結びつくことで、政権をより安定させるための戦略的な婚姻でした。高倉天皇との間には安徳天皇が誕生し、平家は皇位継承にも影響を及ぼすこととなりました。

安徳天皇の母としての苦悩

安徳天皇は、1180年にわずか2歳で即位しましたが、源氏の台頭により平家の立場は急速に悪化します。1183年、源義仲の軍勢が京都に迫ると、平家は都を離れ、西国へ逃れることになりました。徳子も母・平時子や幼い安徳天皇と共に西へ向かい、最後の砦である壇ノ浦へと追い詰められていきます。

1185年、壇ノ浦の戦いで平家は源氏に敗北しました。戦の最中、徳子は母と共に安徳天皇を抱え、天皇を海へと導きました。安徳天皇は「波の下にも都がある」と言われ、海へと沈んでいきました。徳子自身も入水しようとしましたが、源氏の武士に助けられ、一命を取り留めました。

出家と晩年

平家が滅亡した後、徳子は京に戻され、尼として仏門に入りました。法名は「建礼門院」と名乗り、後の生涯を仏道に捧げました。彼女は往時の平家の栄華を回想しながら、ひっそりと余生を過ごしました。『平家物語』では、彼女の悲劇的な運命が詳しく描かれています。

平徳子の生涯は、平家の隆盛と没落を象徴するものであり、日本の歴史において重要な役割を果たしました。彼女の名は、今もなお多くの人々に語り継がれています。

六男:平維俊(2親等)

平維俊は、平清盛の六男として生まれた人物です。彼の詳細な記録は多く残されていませんが、平家一門の一員として重要な役割を果たしたと考えられます。

平維俊の生涯

平維俊は、平清盛と平時子の間に生まれました。他の兄弟たちと同様に、武士としての教育を受け、平家の一族の中で育ちました。源平合戦の時代に生きた彼がどのような戦いや政治に関わったのかは明確ではありませんが、兄たちと共に戦乱の世を生き抜こうとしたと考えられます。

平家滅亡後、維俊がどうなったのかについての確実な記録は少ないものの、多くの平家の子孫が源氏によって追われたことを考えると、彼も厳しい運命をたどった可能性が高いです。生き延びたとしても、隠れ住みながらひっそりと生涯を終えたのではないかと推測されます。

平維俊の生涯については謎が多いものの、彼もまた平家の歴史の中で重要な位置を占める一人であったことは間違いありません。

七男:平知度(2親等)

平知度は、平清盛の七男として生まれた武士であり、平家一門の一員として歴史に名を残しています。しかし、兄たちと比べると彼の事績に関する記録は多くなく、詳細な生涯は不明な部分もあります。それでも、彼が平家の一族として源平合戦の時代を生き抜いたことは間違いありません。

平知度の生涯

平知度は、平清盛と平時子の間に生まれました。兄たちと同様に幼少期から武士としての教育を受け、平家の一門の一員として成長しました。しかし、知度に関する具体的な記録は少なく、彼がどのような戦いや政治の場面で活躍したのかは詳しく分かっていません。

平家が権力を握っていた時代、知度は一門の繁栄を支える立場にあったと考えられます。しかし、1180年から始まる源平合戦の中で、平家は次第に劣勢に追い込まれ、都落ちを余儀なくされます。この中で知度がどのような役割を果たしたのかは記録に残っていませんが、多くの平家の武将と共に戦った可能性は高いです。

平家滅亡後の運命

1185年の壇ノ浦の戦いで平家が滅亡すると、生き残った平家の人々は源氏の追討を受けることとなりました。知度の最期についての明確な記録は残されていませんが、兄弟の多くが戦死または捕虜となったことから、彼も厳しい運命をたどったと推測されます。

平知度の生涯についての記録は少ないものの、平家一門の一人として激動の時代を生きたことは確かです。彼もまた、源平の戦乱に巻き込まれた平家の武将の一人として、日本史の中で語り継がれる存在となっています。

八男:平清房(2親等)

平清房は、平清盛の八男であり、平家一門の一員として知られています。兄たちと同じく武士として育てられましたが、彼の生涯についてはあまり詳しい記録が残されていません。しかし、彼もまた平家の一族として、戦乱の時代を生き抜いた人物の一人です。

平清房の生涯と役割

平清房は、平清盛と平時子の間に生まれました。幼少期から武士としての教育を受け、平家の家系の一員として過ごしました。彼の兄たちは、源平合戦で平家の武将として活躍しましたが、清房の具体的な軍事的活動についての記録は少なく、その動向はあまり知られていません。

源平合戦が始まった後、平家は各地で戦いを繰り広げました。清房も何らかの形で戦いに参加していたと考えられますが、壇ノ浦の戦いにおいてどのような運命をたどったのかは記録に残されていません。

平清房のその後

壇ノ浦の戦いで平家が滅亡した後、多くの平家の人々が処刑されたり、捕虜として源氏に降ることを余儀なくされました。清房の名前がその後の歴史に出てこないことから、戦いの中で命を落としたか、あるいは生き延びたものの歴史の表舞台から姿を消した可能性が高いです。

平清房は、平家の一員として戦乱の世を生きた人物の一人であり、歴史の中にその名を刻んでいます。彼の生涯の詳細は不明な点も多いですが、平家の運命とともに語られるべき存在であることに変わりはありません。

平清盛と親戚関係の人物について

- 義父:平時信(1親等)

義父:平時信(1親等)

平時信は、平安時代後期の公卿であり、平清盛の義父にあたる人物です。彼は娘の平時子を清盛に嫁がせたことで、平家と朝廷の関係をより強固なものにしました。時信は、平氏の勢力拡大に大きな影響を与えた人物であり、平家の隆盛を陰で支えた重要な存在です。

平時信の生涯と役割

平時信は、平安時代の貴族であり、院政期において朝廷で一定の地位を築いた人物でした。彼の家系は桓武平氏に属し、もともと貴族階級の一員として宮廷に仕えていました。朝廷での影響力を持つため、彼の家柄は平家にとっても有益な関係性を築くことができるものでした。

時信は、鳥羽院(鳥羽上皇)に仕えた近臣の一人として、院政期の政治に関与していました。当時の院政は、天皇ではなく上皇(法皇)が政治の実権を握る時代であり、院の近臣たちは強い権力を持つことができました。時信もその一人として、院の信頼を得ていました。

平清盛との関係と平時子の婚姻

平時信の最も重要な役割の一つは、娘・平時子を平清盛の妻として嫁がせたことです。この婚姻により、清盛は朝廷内での政治的地位を強化し、平家の影響力を拡大させることができました。当時、武士が政治の中枢に入り込むのは容易ではなく、貴族との婚姻関係を築くことは、政権を安定させるための有力な手段の一つでした。

平時子は、清盛の継室(後妻)として多くの子供をもうけ、平家の繁栄を支えました。その中でも、平宗盛や平知盛などの子供たちは、源平合戦の中で重要な役割を果たしました。このように、時信の娘が平清盛と結ばれたことは、平家の歴史において極めて大きな意味を持っていました。

平時信の影響と平家への貢献

平時信自身は、武士ではなく貴族としての立場から平家を支えました。彼は朝廷の中での政治的な動きを熟知しており、平家と貴族社会の橋渡し役を果たしたと考えられます。平家が朝廷内で台頭していく中で、貴族との関係を円滑にすることは非常に重要でした。時信の存在は、まさにその役割を担っていたといえます。

また、時信の影響力は、単に平家との関係だけにとどまりませんでした。彼は貴族社会において一定の権力を持ち、宮廷の動向を左右する立場にもありました。そのため、平家の勢力拡大とともに、彼の地位もまた高まり、平家政権の裏側で貢献していたと考えられます。

平時信の晩年とその後の影響

時信の晩年については、具体的な記録は多くありません。しかし、平家が絶頂期を迎える中で、彼の影響は続いていたと推測されます。1185年に壇ノ浦の戦いで平家が滅亡した後、時信の家系や影響力がどのようになったかについては記録が少ないものの、彼が築いた平家との結びつきは、歴史に大きな足跡を残しました。

平時信は、自ら戦場で戦うことはなかったものの、その政治的手腕によって平家の繁栄を陰で支えた人物でした。彼の娘・平時子が清盛の妻となったことで、平家と朝廷の関係は深まり、武士政権の礎が築かれることとなりました。彼の存在なくして、平家の栄華は成し得なかったかもしれません。

平清盛のご先祖様・歴史上の人物

- 先祖:平正盛

- 先祖:平高望

- 先祖:桓武天皇

先祖:平正盛

平正盛は、平清盛の曾祖父にあたり、桓武平氏の中でも武士としての平家の基盤を築いた重要な人物です。彼の活躍により、平家は地方の武士団から朝廷に仕える有力な勢力へと成長していきました。正盛は武勇に優れ、治安維持や反乱鎮圧などで大きな功績を挙げた武士でした。

平正盛の生涯と功績

平正盛は、平安時代中期の武士であり、父・平維衡の跡を継ぎ、伊勢平氏の一門を率いました。彼の家系は、桓武天皇の子孫である平高望を祖とする桓武平氏に属しており、平氏の血統の中でも格式のある家柄でした。

正盛が武士としての名声を高めたのは、白河法皇の院政時代でした。当時、日本各地では反乱や盗賊の横行が相次いでおり、朝廷はその鎮圧を地方の武士に依頼することが増えていました。正盛は、特に瀬戸内海の海賊討伐や、反乱勢力の鎮圧で手腕を発揮し、朝廷から信頼を得るようになりました。

また、正盛は院政を敷いた白河法皇に接近し、朝廷内での影響力を高めました。これにより、平家は単なる地方武士ではなく、中央政界にも影響を与える存在へと成長しました。彼のこの政治的手腕は、後の平清盛の時代における平家の繁栄の礎を築くこととなります。

平正盛の子孫への影響

正盛は、その後継者である平忠盛(清盛の父)に、平家の基盤を引き継がせました。忠盛は、正盛が築いた朝廷との関係をさらに強化し、平家の勢力を拡大していきました。そして、最終的に清盛の時代に、平家は武士として初めて政権を握るまでに至ります。

正盛がいなければ、平家の歴史は大きく変わっていた可能性があります。彼が築いた基盤があったからこそ、平家は後に日本の歴史を動かす大きな勢力へと成長したのです。

先祖:平高望

平高望は、平清盛の遠祖にあたる人物で、桓武天皇の曾孫にあたります。彼は、平氏の祖として知られ、貴族の血筋を持ちながらも武士としての道を歩んだ先駆者的存在でした。高望の子孫は各地に広がり、その中から平家や坂東八平氏など、日本の歴史に影響を与える武士団が生まれました。

平高望の生涯と平氏の始まり

平高望は、9世紀後半の平安時代に生まれました。彼の父は桓武天皇の孫である葛原親王であり、貴族としての血筋を持っていました。しかし、彼は貴族として朝廷に仕える道を選ばず、地方へ下り、武士としての活動を始めました。

彼が武士となった背景には、当時の社会情勢が大きく関係しています。平安時代中期、地方では治安の悪化が進み、朝廷は地方統治のために有力貴族の子弟を国司や受領として派遣していました。高望も、地方の治安維持や統治を任され、関東地方に拠点を築きました。

高望は、関東の地で勢力を伸ばし、平氏の武士団としての基盤を作りました。彼の子孫は関東各地に広がり、後に坂東八平氏と呼ばれる武士団を形成しました。これが、日本の武士社会の発展に大きく寄与することになります。

平高望の子孫と平家の繁栄

高望の子孫の中には、関東地方で有力な武士団を築いた一族もいれば、伊勢に拠点を移して平家の祖となる流れもありました。この伊勢平氏の系統から、後に平正盛、平忠盛を経て平清盛が生まれ、最終的に平家政権を樹立することになります。

つまり、高望の決断がなければ、平氏は地方武士としての道を歩まず、後の平家の繁栄もなかったかもしれません。彼は、天皇家の血を引きながらも、武士としての道を選び、その後の武士社会の発展の基礎を築いた歴史上の重要な人物です。

平高望が作り上げた平氏の流れは、その後の日本の政治構造に大きな影響を与え、源平合戦や鎌倉幕府の成立へとつながる礎を築きました。彼の決断が、日本の武士の時代を切り開く最初の一歩となったのです。

先祖:桓武天皇

桓武天皇は、平清盛の遠祖にあたる天皇であり、日本の歴史において重要な役割を果たした人物です。奈良時代から平安時代への転換期に即位し、都を平安京(現在の京都)へ遷都するなど、日本の政治・文化に多大な影響を与えました。桓武天皇の子孫から武士である平氏が生まれ、その系統の中から平清盛が登場しました。

桓武天皇の生涯と治世

桓武天皇は、737年(天平9年)に生まれ、781年(天応元年)に即位しました。父は光仁天皇、母は高野新笠であり、母方は百済の王族の血を引くとされています。奈良時代の後半、仏教勢力の政治介入が激しくなったことから、桓武天皇は新たな政治体制を築くために改革を行いました。

桓武天皇の最も大きな功績の一つが、平安京への遷都です。それまでの都であった奈良の平城京は、寺院勢力の影響が強く、天皇の政治運営に支障をきたしていました。桓武天皇は794年(延暦13年)に平安京へ都を移し、ここから約400年間にわたる平安時代が始まりました。平安京の遷都により、政治の中心が移り、新たな貴族文化が発展しました。

また、桓武天皇は東北地方の征討にも力を入れました。当時の日本列島では、朝廷の支配が及ばない蝦夷(えみし)と呼ばれる勢力が存在しており、桓武天皇は征夷大将軍に坂上田村麻呂を任命し、蝦夷討伐を進めました。これにより、大和朝廷の支配範囲は拡大し、後の日本の国土形成に大きな影響を与えました。

桓武天皇と平氏の関係

桓武天皇の子孫の一部は「桓武平氏」として知られるようになりました。桓武天皇の曾孫である高望王は臣籍降下(皇族から臣下となること)し、平姓を賜りました。これが平氏の起源とされ、後に関東地方や伊勢地方を中心に武士団として勢力を築いていきます。

その後、平高望の子孫は各地に広がり、伊勢平氏の流れを汲む平正盛、平忠盛を経て、平清盛の時代には平氏政権が確立されました。桓武天皇の血統が武士へと受け継がれ、武家政権への布石となったのです。

桓武天皇の影響と後世への評価

桓武天皇が行った改革や政策は、日本の政治体制に大きな変革をもたらしました。平安京遷都は、日本の歴史において最も重要な出来事の一つであり、その影響は現代にまで及んでいます。また、彼の子孫が平氏として武士の時代を切り開き、日本の政治史に大きな足跡を残しました。

桓武天皇の決断と治世がなければ、日本の歴史は大きく異なっていたかもしれません。平清盛の活躍も、桓武天皇の血統を受け継いだ武士の時代の流れの中にあったといえるでしょう。

平清盛の家系図まとめ

- 平忠盛:父(1親等) – 平氏の勢力拡大の基盤を築いた武将

- 一般の方:母(1親等) – 祇園女御の妹とも言われるが詳細は不明

- 平清盛:本人 – 武士として初めて太政大臣となり、平氏政権を確立

- 高階基章の娘:妻 – 清盛の正室で、平重盛・平基盛の母

- 平時子:妻 – 清盛の継室で、平家の栄華を支えた女性

- 平重盛:長男(2親等) – 清盛の後継者として期待されたが早世

- 平基盛:次男(2親等) – 平家の将として活躍したが若くして病死

- 平宗盛:三男(2親等) – 清盛の後を継いだが、平家滅亡を招いた当主

- 平知盛:四男(2親等) – 知略に長けた武将で、壇ノ浦の戦いを指揮

- 平重衡:五男(2親等) – 南都焼討を指揮し、最終的に処刑される

- 平徳子:長女(2親等) – 高倉天皇の中宮であり、安徳天皇の母

- 平維俊:六男(2親等) – 具体的な記録は少ないが、平家の一員として戦乱を生きる

- 平知度:七男(2親等) – 平家の一門として戦ったが、詳細な記録は少ない

- 平清房:八男(2親等) – 兄弟と同じく武士として育ったが、生涯の詳細は不明

- 平時信:義父(1親等) – 清盛の妻・平時子の父で、平家の朝廷との関係を強化

- 平正盛:先祖 – 武士としての平氏の基盤を築いた平清盛の曾祖父

- 平高望:先祖 – 桓武天皇の曾孫で、桓武平氏の祖

- 桓武天皇:先祖 – 平安京を遷都し、桓武平氏の始祖となる