記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。

上方落語の巨匠として知られる桂米朝さんは、戦後の落語界において復興と発展の中心的存在となった人物です。

その温かみのある語り口と緻密な芸は、多くの人々の心に深く刻まれ、今もなお多くの落語家に受け継がれています。

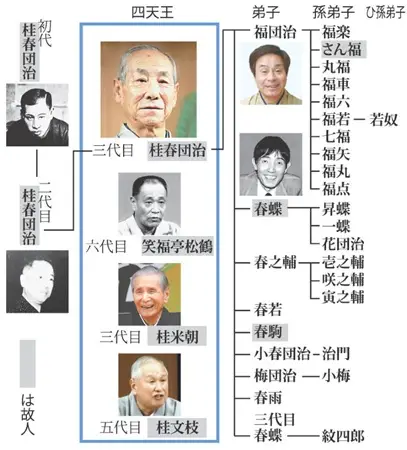

この記事では、桂米朝さんの家系図をもとに、父母や妻、長男である桂米團治さん、そして数多くの弟子たちとの関係をわかりやすく紹介します。

桂米朝の家系図!

引用:スポニチ

桂米朝さんの家系図には、落語界の名門「米朝一門」としての血縁と芸の系譜が描かれています。

父母は一般の方であり、幼少期の米朝さんに勤勉さと礼節を教え、人間としての基盤を築きました。

妻は家庭を支え、長男の桂米團治さんが芸を継承することで、家族と弟子たちが一体となって上方落語の伝統を受け継いでいます。

それでは、桂米朝さんの家族構成について詳しく見ていきましょう。

桂米朝の家族構成について

- 父:一般の方(1親等)

- 母:一般の方(1親等)

- 本人:桂米朝(本名:中川清)

- 妻:一般の方

- 長男:桂米團治(1親等)

父:一般の方(1親等)

桂米朝の父は、一般の方であり、芸能活動には直接関わっていませんでした。桂米朝が1925年(大正14年)に兵庫県姫路市で生まれた当時、父は家庭の中心として家族を支える存在でした。職業の詳細は明らかではありませんが、当時の時代背景を考えると、昭和初期の家庭においては堅実な職に就き、家族を支える役割を果たしていたと推察されます。

米朝は幼少期を通して、父から勤勉さと礼節を重んじる姿勢を学んだと伝えられています。こうした家庭教育が、後に芸の道へ進む際にも基盤となり、真面目で誠実な人柄として多くの弟子や後輩から尊敬される理由の一つとなりました。

親等でいえば、桂米朝から見て父は1親等の直系尊属にあたります。これは最も近い血縁関係のひとつであり、精神的にも大きな影響を与えた存在といえます。米朝の落語に見られる温かさや品格には、家庭で培われた父の人間性が色濃く反映されていると考えられます。

母:一般の方(1親等)

桂米朝の母も一般の方であり、家庭を支える温かい存在でした。出生地は兵庫県姫路市ですが、米朝は中国・大連で生まれており、当時の日本人家庭としては海外勤務などの事情で母が異国の地で出産を迎えた可能性があります。母は異国での生活を支えながらも、家庭をしっかり守り、米朝が幼少期に日本へ戻った後も教育面や生活面で深い愛情を注いでいました。

幼い頃から文学や芸術に興味を示した米朝に対し、母はその感性を尊重し、自由に育てたといわれています。落語家としての豊かな表現力や情感は、母親譲りの感受性によるところが大きいでしょう。母の温かく包み込むような人柄は、米朝が高座で演じる人情噺の中にも通じるものがあります。

母は米朝から見て1親等の直系尊属にあたります。親子としての強い絆があり、芸の道に進む際にも精神的な支えとなった存在です。米朝の人生を語るうえで、母の存在は欠かすことができない重要な要素といえます。

本人:桂米朝(本名:中川清)

桂米朝(かつらべいちょう、本名:中川清)は、1925年〈大正14年〉11月6日に兵庫県姫路市で生まれました。日本の上方落語を代表する落語家であり、戦後の落語復興において極めて大きな役割を果たした人物です。少年期には読書を好み、古典芸能や文学への関心を深めていきました。終戦後に上方落語の世界へ入門し、四代目桂米團治を師匠として修業を重ね、古典落語の正統派として芸を磨きました。

米朝さんの落語は、わかりやすく温かみのある語り口と、豊富な知識・経験に裏打ちされた情景描写が特徴です。聴く者を落語の世界に引き込み、まるでその場にいるかのような臨場感を与えると評されています。また、上方落語の保存・伝承にも尽力し、多くの弟子を育てました。弟子には桂枝雀や桂ざこば、桂南光、月亭八方らが名を連ね、「米朝一門」として上方落語の柱を築きました。

1980年代以降は文化人としても活躍し、文化功労者、さらには人間国宝に認定されました。上方落語の伝統を守りつつも、時代に合わせた解釈と演出で新たなファン層を開拓した功績は非常に大きいです。米朝さんにとって、落語は単なる芸ではなく「文化そのもの」であり、その精神は今も弟子たちに受け継がれています。

親等で見ると、桂米朝は本記事の中心人物であり、父母から見て直系卑属の1親等にあたります。長男・桂米團治とは同じく1親等の関係にあり、芸の系譜としても血縁としても密接なつながりを持つ存在です。

妻:一般の方

桂米朝の妻は一般の方であり、芸能活動には関わらず、家庭を支える存在として生涯を共にしました。結婚後は、米朝さんが落語の道に専念できるよう、家庭面での支えとなり、子育てや生活全般を担いました。特に、上方落語が戦後の混乱期に再び注目される以前は、経済的にも厳しい時期がありましたが、妻は家族を守りながら夫の芸の道を陰で支え続けました。

米朝さんが数多くの弟子を抱えるようになってからは、自宅が一門の交流の場となることも多く、妻はその人間関係を温かく見守り、まるで家族のように接したといわれています。このような支えがあったからこそ、米朝さんは落語の研究や公演活動に打ち込むことができ、上方落語の名跡を現代に残すことができたのです。

親等としては、桂米朝から見て妻は姻族であり、民法上は**配偶者(1親等)**にあたります。血縁ではないものの、人生の伴侶として、精神面・生活面の両方で米朝さんにとって最も近い存在であったことは間違いありません。夫妻の間には長男の桂米團治が生まれ、落語界における「芸の家系」を次代へと受け継ぎました。

長男:桂米團治(1親等)

桂米團治(かつら よねだんじ、本名:中川明)は、1958年12月20日に大阪府大阪市南区(現・中央区)で生まれました。上方落語界を代表する名門「米朝一門」の一員であり、三代目桂米朝の長男として生を受けました。米朝さんの薫陶を受け、幼少期から伝統芸能に親しみ、落語の語り口や舞台の所作などを自然に身につけていきました。

人物像

桂米團治さんは、知性と品格を併せ持つ落語家として知られています。少年時代から古典芸能や文学に関心を示し、大学時代には演劇や音楽にも触れるなど、多方面への探求心を持っていました。その幅広い教養と美意識は、後の高座にも大きな影響を与えています。父・桂米朝が重んじた「品のある笑い」を受け継ぎながらも、現代的な感覚を取り入れた語り口が特徴です。独特の柔らかな語りと、丁寧な人物描写で、聴く人を物語の世界へと引き込みます。

経歴と仕事

桂米團治さんは、1978年に父・三代目桂米朝に入門し、「桂小米朝」の名で修業を始めました。地道な研鑽を重ね、テレビ・ラジオ出演や独演会を通して頭角を現しました。2008年には五代目「桂米團治」を襲名し、半世紀ぶりに名跡を復活させました。この襲名は上方落語界において大きな話題となり、全国的にも注目を集めました。

また、米團治さんは舞台演出や執筆活動にも積極的で、自らの著書『子米朝』(ポプラ社、2008年)では、父への敬意とともに、自身の芸に対する考え方や家族の絆を語っています。落語にとどまらず、音楽や文学との融合にも意欲的で、創作落語や朗読劇の分野でも高い評価を得ています。

家族関係

桂米團治は、桂米朝の長男であり、親等としては1親等の直系卑属にあたります。父と師匠という二重の関係を持ち、家庭と芸の両面で深く結びついていました。父から直接芸を学びながらも、独自のスタイルを築き上げた姿勢は「子米朝の呪縛を解いた」とも評されています。

米團治さんには弟子も多く、桂團治郎、桂米輝、桂慶治朗、桂米舞などが門下生として知られています。こうした弟子たちとともに、上方落語の伝統と未来をつなぐ役割を果たしています。

桂米團治は、桂米朝から直接受け継いだ芸の魂を大切にしながら、時代の変化に応じた表現を追求し続けています。落語家としてだけでなく、文化人としての活動も広く、上方落語の品格と深みを次世代へと伝える存在です。

桂米朝と親戚関係の人物について

- 弟子:桂枝雀(弟子筋)

- 弟子:桂ざこば(弟子筋)

- 弟子:桂南光(弟子筋)

- 弟子:月亭八方(弟子筋)

- 弟子:桂吉朝(弟子筋)

- 弟子:桂雀々(弟子筋)

弟子:桂枝雀(弟子筋)

桂枝雀(かつら しじゃく、本名:前田達)は、1948年8月13日に兵庫県神戸市で生まれた上方落語家です。桂米朝さんの代表的な弟子の一人であり、戦後の落語界で「爆笑王」と呼ばれるほど、圧倒的な人気と存在感を誇りました。若い頃から演技力と発想力に優れ、人間味のある表現とテンポの良い語り口で、古典落語に新しい風を吹き込みました。

人物像

枝雀さんは、明るく豪快な舞台姿とは対照的に、普段は非常に繊細で真面目な性格だったと伝えられています。常に「どうすれば客を笑わせられるか」を研究し、言葉の抑揚や間の取り方、仕草の細部に至るまで徹底的に磨き上げていました。彼の舞台では観客の笑い声が絶えず、まるで生きた喜劇のような一体感が生まれました。

落語の仕事と芸風

枝雀さんの高座は、テンポの速い「枝雀落語」と呼ばれる独特のリズムが特徴です。特に「宿替え」「代書」「愛宕山」などの演目では、笑いと情感を巧みに融合させ、観客を引き込みました。師匠である桂米朝さんからは、古典落語の基本と精神を厳しく学びつつも、自分なりの表現を確立するよう導かれました。その結果、米朝一門の中でも最も革新的な落語家の一人として知られるようになりました。

また、枝雀さんはテレビやラジオでも活躍し、一般の視聴者にも落語の魅力を広めました。その活動は上方落語の大衆化に大きく貢献し、「落語を笑いの芸術として全国に再認識させた人物」とも評されています。

桂米朝との関係

桂枝雀は、桂米朝の直弟子にあたります。親等関係では血縁ではないものの、芸の系譜として「弟子筋」という極めて近い関係です。米朝さんは枝雀さんを特に信頼し、自身の芸風を受け継ぐ後継者の一人として高く評価していました。枝雀さんにとっても米朝師匠は人生の師そのものであり、「落語を通じて生き方を学んだ」と語っていました。

枝雀さんは1999年4月19日に亡くなりましたが、その芸と精神は今なお多くの弟子たちに受け継がれています。桂米朝との師弟関係は、上方落語史の中でも最も深い絆の一つとして語り継がれています。

弟子:桂ざこば(弟子筋)

桂ざこば(かつら ざこば、本名:旭堂小南郎)は、1947年9月21日に大阪府大阪市で生まれた落語家です。桂米朝さんの弟子であり、豪快で人情味あふれる語り口で長年親しまれました。関西を中心にテレビやラジオでも活躍し、「怒りキャラ」としての印象を持つ人も多いですが、その裏には筋の通った職人気質と、芸への強いこだわりがあります。

人物像

ざこばさんは、若い頃から負けん気が強く、師匠・桂米朝さんに何度も厳しく叱られながらも、めげずに芸を磨きました。米朝一門の中でも特に人情味があり、義理人情を重んじる人物として知られています。舞台裏では後輩思いで、弟子や若手に対しても率直にアドバイスを送るなど、兄貴分的な存在でした。

落語の仕事と芸風

ざこばさんの落語は、庶民的でリアリティのある語りが魅力です。代表作の「阿弥陀池」「天災」などでは、登場人物の息遣いや感情を生き生きと表現し、聴く人の心に残る高座を披露してきました。また、テレビ番組「探偵!ナイトスクープ」などへの出演でも知られ、落語の枠を超えて関西文化の顔として活躍しました。

ざこばさんの芸は、決して派手ではありませんが、聞けば聞くほど味わい深く、「生活の中に落語がある」ことを体現しています。

桂米朝との関係

桂ざこばは、桂米朝の直弟子の一人であり、弟子筋にあたります。血縁上の親等関係ではなく、芸の世界における精神的な親子のような関係です。米朝さんはざこばさんの率直で正直な人柄を評価し、「人間としての芯の強さがある」と語っていました。ざこばさんもまた、「師匠・米朝さんの生き方に憧れた」と述懐しており、芸と人生の両面で深く影響を受けています。

桂ざこばさんは、米朝師匠が築いた「上方落語の品格と骨太さ」を今に伝える存在として、多くの弟子たちに慕われています。彼の芸と姿勢には、師匠・米朝への感謝と誇りが息づいています。

弟子:桂南光(弟子筋)

桂南光(かつら なんこう、本名:南出泰亨)は、1951年6月12日に大阪府大阪市で生まれた上方落語家です。桂米朝さんの弟子の一人であり、米朝一門を代表する中堅実力派として知られています。柔らかい語り口と人情味あふれる語りで多くのファンに親しまれ、テレビ・ラジオなどでも幅広く活躍しています。

人物像

南光さんは、学生時代から落語に興味を持ち、1971年に桂米朝さんへ入門しました。入門当初は「桂べかこ」の名で活動を開始し、1988年に「桂南光」を襲名しました。舞台では古典落語を中心に演じ、登場人物の感情を細やかに描く表現力に定評があります。人情噺を得意とし、聴く者の心にじんわりと染み入るような語り口が特徴です。

普段は温厚で、どこか飄々とした雰囲気を持ちながらも、舞台に立つと一転して空気を引き締める集中力を発揮します。米朝師匠の教えを忠実に守りつつも、自身の個性を生かした語りで現代的な落語を築いています。

落語の仕事と芸風

桂南光さんは、古典落語の名作「らくだ」「寝床」「代書」などを得意とし、人物の情感を大切にする演出で高い評価を受けています。米朝さんの教えである「品のある笑い」を体現しつつ、社会風刺や現代人の心理を盛り込んだアレンジも取り入れ、若い世代にも支持されています。

また、NHKや民放番組への出演も多く、関西を代表する落語家の一人として活躍しています。司会やコメンテーターとしても知られ、落語の枠を超えて文化人としても活動の幅を広げています。

桂米朝との関係

桂南光は、桂米朝の直弟子にあたり、芸の血統においては「弟子筋」とされます。親等の考え方では血縁関係はありませんが、精神的には親子のように近い関係です。米朝さんは南光さんの真面目で研究熱心な姿勢を高く評価しており、「芸を大切にする弟子」として信頼を寄せていました。南光さんもまた、師匠の教えを「生涯の指針」と語り、今も米朝一門の伝統を守り続けています。

弟子:月亭八方(弟子筋)

月亭八方(つきてい はっぽう、本名:前田達昭)は、1948年3月31日に大阪府大阪市で生まれた上方落語家です。桂米朝さんに弟子入りし、独特の話術と人懐っこい性格で人気を集めました。落語家としての活動に加え、タレント・司会者としても幅広く活躍し、関西芸能界を代表する存在となっています。

人物像

八方さんは、若い頃から人前で話すことを得意としており、その明るく豪快な性格が人々を惹きつけました。1972年に桂米朝さんの門を叩き、上方落語の世界に入門します。師匠・米朝さんは八方さんの天真爛漫な性格を生かすよう導き、舞台でも「笑いの勢い」と「人間味のある語り」を大切にするよう教えたといわれています。

八方さんの落語は、テンポの良さと庶民感覚にあふれた語りが特徴です。特に「ちりとてちん」「青菜」「動物園」など、日常の小さな出来事を笑いに昇華する話では抜群のセンスを発揮しています。

落語の仕事と芸風

月亭八方さんは、落語家としてだけでなくテレビ・ラジオでも精力的に活動してきました。「探偵!ナイトスクープ」などの人気番組では、独自のトークセンスで視聴者を魅了し、落語家という枠を超えたマルチな才能を示しています。また、息子の月亭八光さんも落語家として活動しており、親子二代で芸の道を歩んでいます。

八方さんの舞台では、観客との距離感の近さが際立ちます。型にとらわれず、その場の空気を生かして笑いを作るスタイルは、現代的な上方落語の魅力を広める原動力となっています。

桂米朝との関係

月亭八方は、桂米朝の直弟子であり、芸の上では弟子筋にあたります。親等上の血縁はありませんが、師匠から受けた教えと信頼は極めて深く、米朝一門の中でも特に親しみのある存在として知られています。米朝さんは、八方さんの持ち前の明るさとサービス精神を高く評価しており、「観客を笑わせる力は天性」と評したことがあります。

月亭八方さんは、その明るさとエネルギーで、師匠・米朝が築いた上方落語の伝統を次の世代に楽しく伝える存在として、今も第一線で活躍しています。

弟子:桂吉朝(弟子筋)

桂吉朝(かつら きっちょう、本名:村田勝志)は、1958年7月24日に兵庫県神戸市で生まれた上方落語家です。桂米朝さんの高弟として知られ、古典落語を丹念に掘り下げた芸風で高い評価を得ました。繊細な語りと誠実な姿勢が特徴で、上方落語の正統を継承した実力派落語家として多くのファンに愛されました。

人物像

桂吉朝さんは、大学卒業後の1980年に桂米朝さんに入門しました。入門当初から礼儀正しく真面目な性格で、師匠・米朝さんからの信頼も厚かったといわれています。稽古には一切の妥協を許さず、細部までこだわる芸の姿勢は「職人気質の弟子」として師匠からも高く評価されました。

人情噺を得意とし、代表作には「住吉駕籠」「百年目」「らくだ」などがあります。語り口は丁寧で、人物の心の機微を繊細に描くスタイルが特徴です。高座では決して大声を出すことなく、静かなトーンで観客を引き込む演技を見せ、聴く人の心を深く打つ芸を残しました。

落語の仕事と芸風

桂吉朝さんは、落語の本質である「語りの間」と「情緒の表現」を徹底して追求しました。1980年代から1990年代にかけて、上方落語界では若手実力派として注目を集め、多くの独演会を開催しました。また、東京でも積極的に公演を行い、上方落語の全国的な普及にも貢献しました。

1990年代にはNHK新人演芸大賞などの賞も受賞し、実力派落語家としての地位を確立しました。2005年に病に倒れるまで、誠実に舞台を重ね続けた姿勢は、師匠・米朝さんからも「理想の弟子」と評されたほどです。

桂米朝との関係

桂吉朝は、桂米朝の直弟子にあたります。血縁関係ではありませんが、芸の系譜においては師弟として極めて近い関係であり、精神的な親等で言えば「1親等」といえるほどの深い絆を持っていました。米朝さんは吉朝さんの真摯な芸に強い期待を寄せ、「将来の上方落語を背負う存在」と評していました。

2005年10月1日に桂吉朝さんは47歳で亡くなりましたが、その落語に対する真摯な姿勢と情緒あふれる語りは、今も多くのファンや弟子たちに語り継がれています。彼の存在は、桂米朝が残した「芸を大切にする精神」の象徴といえるでしょう。

弟子:桂雀々(弟子筋)

桂雀々(かつら じゃくじゃく、本名:竹内日出男)は、1960年11月6日に大阪府大阪市で生まれた上方落語家です。桂米朝さんの弟子であり、師匠ゆずりの緻密な話芸と抜群のテンポで知られています。若手時代からテレビや舞台で人気を集め、現在も全国的に活躍しています。

人物像

雀々さんは1977年に桂米朝さんへ入門し、若くして頭角を現しました。稽古熱心で、師匠の教えを忠実に守りながらも、自分らしいユーモアを加える柔軟な感性を持っています。普段は明るく社交的な性格で、一門の中でもムードメーカー的な存在として知られています。

舞台上ではエネルギッシュな動きと巧みな話術で観客を魅了します。その演技は「動きの落語」とも呼ばれ、全身を使って登場人物を演じ分けるスタイルが特徴です。

落語の仕事と芸風

桂雀々さんは、古典落語をベースにしながらも、現代的なテンポや笑いの感覚を取り入れた独自の芸風を築いてきました。代表作の「鷺とり」「地獄八景亡者戯」「くしゃみ講釈」などでは、軽快な動きと巧妙な間の取り方で観客を笑いの渦に巻き込みます。

テレビ・映画・舞台にも多数出演しており、特に2017年公開の映画『雀々の流儀』では、自身の半生をもとにしたストーリーで話題を呼びました。近年は海外公演も行い、上方落語の魅力を世界に発信しています。

桂米朝との関係

桂雀々は、桂米朝の直弟子であり、弟子筋にあたります。血縁上の親等ではなく、芸の伝承という精神的なつながりにおいて「師弟関係での1親等」にあたる存在です。米朝さんは雀々さんの持つ明るさと観客を惹きつける力を高く評価し、「一門の中で最も勢いのある若手」と評していました。

雀々さん自身も、米朝師匠から学んだ「落語は人間の喜怒哀楽を描く芸」という教えを生涯の軸に据えています。その精神を受け継ぎながら、今なお挑戦を続ける姿勢は、師弟の絆の深さを物語っています。

桂米朝のご先祖様・歴史上・遠い親戚などの人物

- 師匠:四代目桂米團治(落語家の師匠)

師匠:四代目桂米團治(落語家の師匠)

四代目桂米團治(よだいめ かつら よねだんじ、本名:野村栄三)は、1894年(明治27年)1月15日に大阪府大阪市で生まれた上方落語家です。大正から昭和初期にかけて活躍し、戦前の上方落語界において「名人」と称されました。桂米朝さんが入門した師匠であり、米朝さんの芸の原点を形づくった人物でもあります。

人物像

四代目桂米團治さんは、幼少期から話芸に優れ、早くから落語の才能を開花させました。大阪を中心に活躍し、端正で格調高い語り口と、品のある笑いで多くの聴衆を魅了しました。その芸風は「雅の落語」と呼ばれ、品位と知性を兼ね備えた高座が特徴でした。

また、弟子の育成にも力を注ぎ、後進の指導においては非常に厳格でありながらも、弟子の個性を生かすことを重んじていました。桂米朝さんがのちに「師匠から教わったのは、芸だけではなく、人としてのあり方だった」と語るほど、その教育方針は人間性の育成にも及んでいました。

落語の仕事と芸風

四代目桂米團治さんの得意演目には、「地獄八景亡者戯」「愛宕山」「百年目」などがあります。これらの演目では、細やかな情景描写と人物の心理表現が際立ち、聴く人を物語の中に引き込みました。彼の高座は、豪快さよりも品格を重視し、「上方落語の品を保つ最後の名人」とも評されました。

1930年代にはラジオ放送にも出演し、戦前の落語を大衆文化として広める先駆けとなりました。戦時中も芸を絶やすことなく、戦後の落語再興に向けて弟子たちに芸の火を受け継がせました。その精神は、弟子の桂米朝さんに受け継がれ、戦後の上方落語復興の礎となりました。

桂米朝との関係

四代目桂米團治は、桂米朝の師匠にあたります。親等としては血縁関係ではありませんが、芸の系譜上では「師弟関係での1親等」といえる極めて近い関係にあります。桂米朝さんは1947年(昭和22年)に入門し、厳しい稽古のもとで古典落語の基礎を学びました。米團治師匠は、当時衰退していた上方落語を再び世に広めるべく、弟子に「芸を磨くことは心を磨くこと」という教えを説いていました。

その教えを受けた桂米朝さんは、のちに上方落語を復興させ、人間国宝にまで上り詰めます。その根底には、師匠・四代目桂米團治さんの教えと哲学が深く息づいており、「芸の血脈」として現代まで続いているのです。

四代目桂米團治は1955年(昭和30年)に逝去しましたが、その芸と精神は、桂米朝さんを通じて「米團治」「米朝」という名跡の中に今も生き続けています。

桂米朝の家系図まとめ

- 一般の方:父(1親等) – 家族を支え、勤勉さと礼節を教えた人物。

- 一般の方:母(1親等) – 温かく感受性豊かな性格で、米朝の感性を育んだ人物。

- 桂米朝(本名:中川清):本人(中心人物) – 上方落語を復興させ、人間国宝となった落語界の巨匠。

- 一般の方:妻(1親等) – 米朝を家庭面から支え、落語家人生を陰で支えた存在。

- 桂米團治:長男(1親等) – 父の芸を継承し、上方落語の名跡を引き継いだ落語家。

- 桂枝雀:弟子(弟子筋) – 「爆笑王」と称された、革新的な表現で人気を博した弟子。

- 桂ざこば:弟子(弟子筋) – 豪快で人情味あふれる語りが魅力の実力派落語家。

- 桂南光:弟子(弟子筋) – 品のある笑いと温かみのある語りで知られる中堅落語家。

- 月亭八方:弟子(弟子筋) – 明るく庶民的な語り口でテレビでも活躍する人気落語家。

- 桂吉朝:弟子(弟子筋) – 繊細な語りと誠実な姿勢で上方落語の正統を継いだ弟子。

- 桂雀々:弟子(弟子筋) – 動きのある軽妙な落語で観客を魅了するエネルギッシュな弟子。

- 四代目桂米團治:師匠(師弟関係での1親等) – 米朝に芸と人間性の基礎を教えた上方落語の名人。