記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。

岩本絹子さんの家系図について詳しく知りたい方に向けて、この記事では岩本家と吉岡家の家系を詳しく解説します。岩本絹子さんは、代々医師を輩出してきた名門の家系に生まれ、医学や教育に深く関わる人物の一人です。家系をさかのぼると、医療の発展に貢献した吉岡玄白さんや吉岡玄雄さん、地域医療に尽力した吉岡松蔵さん、そして東京女子医科大学を創立した吉岡彌生さんなど、医療や教育に携わった著名な人物が多く存在します。

また、吉岡家の親族には地方行政や政治に携わった山崎巌さんもおり、医療のみならず日本の政治にも影響を与えた家系であることがわかります。岩本絹子さんの母である岩本薫さんも医師として活躍し、その影響を受けて家系の伝統は脈々と受け継がれています。

この記事では、岩本絹子さんを中心に、高祖父や曾祖父、外祖父母、親戚関係にあたる人物についても詳しく紹介します。家系図を通じて、岩本家と吉岡家の歴史を深く知ることができるでしょう。家族のつながりがどのように影響し、医療や社会に貢献してきたのかを詳しく解説していきますので、ぜひ最後までご覧ください。

目次

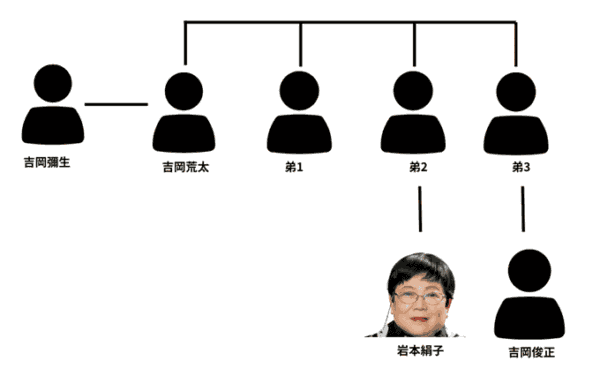

岩本絹子の家系図!

引用:ちびちゃんねる

岩本絹子さんは、代々医師を輩出する吉岡家の一員であり、母の岩本薫さんは東京女子医科大学を卒業した医師、外祖父の吉岡松蔵さんも地域医療に尽力した人物です。さらに、高祖父の吉岡玄白さんや曾祖父の吉岡玄雄さんは、それぞれの時代に医療の発展に貢献し、東京女子医科大学を創設した吉岡彌生さんとも親族関係にあります。こうした医療に深く関わる家系の中で育った岩本絹子さんが、どのような環境で成長し、どのような影響を受けてきたのかを見ていきます。

それでは、岩本絹子さんの家族構成について詳しく見ていきましょう。

岩本絹子の家族構成について

- 高祖父:吉岡玄白(4親等)

- 曾祖父:吉岡玄雄(3親等)

- 外祖父:吉岡松蔵(2親等)

- 外祖母:吉岡俊子(2親等)

- 母:岩本薫(旧姓:吉岡)(1親等)

- 父:一般の方(1親等)

- 本人:岩本絹子

高祖父:吉岡玄白(4親等)

吉岡玄白は、岩本絹子の高祖父にあたり、江戸時代から続く医師の家系の祖先の一人です。彼はその時代において医学の発展に貢献し、特に地域医療の向上に尽力した人物とされています。

彼が活躍した時代は、近代医学の導入が進む中で、伝統医学との融合が模索されていた時期でした。吉岡玄白は、そうした医療の変革期において、地域社会に根差した医療を提供しながら、次世代の医師を育てることにも力を注いだといわれています。

具体的なエピソードや業績についての詳細な記録は少ないものの、彼の子孫が代々医療に関わる道を歩んでいることからも、医学の家系としての基盤を築いた人物であったことがうかがえます。佐賀県東松浦郡入野村(現在の唐津市肥前町)を本籍とする吉岡家は、地域医療を支える役割を担ってきました。

吉岡玄白の影響は、後の世代にも引き継がれ、彼の子孫である吉岡玄雄、吉岡松蔵、そして岩本絹子へと続いています。代々にわたって医学に関わる家系を形成したことは、彼の遺した精神や志が脈々と受け継がれている証ともいえるでしょう。

曾祖父:吉岡玄雄(3親等)

吉岡玄雄は、岩本絹子の曾祖父にあたり、医師として活動しながら、地域社会にも大きな影響を与えた人物です。彼は佐賀県東松浦郡入野村で生まれ育ち、医療の道を歩みました。

彼の時代は、明治時代から大正時代にかけての医療改革の波が押し寄せる中、日本の医学界が西洋医学の導入を進めていた時期でした。そのような状況の中、吉岡玄雄は医師として地域の健康を支え、さらに入野村の村会議員としても活動していたことが記録されています。

彼の医療に対する取り組みは、単なる診療にとどまらず、地域全体の医療環境を整えることにも向けられていました。たとえば、村の医療施設の充実を目指し、医療制度の整備に尽力したとされています。また、彼の家系には医師が多く、彼の影響を受けて後の世代も医学の道を進むことになりました。

吉岡玄雄の息子である吉岡松蔵も医師となり、東京女子医科大学の創立者・吉岡彌生と親族関係を持つこととなります。このように、吉岡玄雄が築いた医学の基盤は、彼の家族を通じてさらに発展し、岩本絹子の代に至るまで続いているのです。

彼の功績は単に一人の医師としての働きにとどまらず、医学の家系としての伝統を形成する礎を築いた点においても重要なものといえるでしょう。

外祖父:吉岡松蔵(2親等)

吉岡松蔵は、岩本絹子の外祖父にあたり、代々医師の家系である吉岡家の一員として、地域医療の発展に尽力した人物です。彼は1874年(明治7年)5月2日に生まれ、佐賀県東松浦郡入野村(現在の唐津市肥前町)を本籍とする家庭で育ちました。医学の道を志し、東京の済生学舎(現在の日本医科大学)を1904年(明治37年)に卒業しています。

彼が医師として活動を始めたのは1905年(明治38年)のことで、故郷に戻り、家業を継ぐ形で医療に従事しました。当時の地方医療は、十分な医療機関が整っておらず、地域医療を担う医師の役割は非常に重要でした。吉岡松蔵は、内科医として診療にあたるだけでなく、村医や校医としても活動し、地域の健康管理に貢献しました。

さらに、彼は医師としての業務だけにとどまらず、後進の育成にも熱心だったとされています。特に、東京女子医科大学の創立者である吉岡彌生との関係が深く、彼の長兄である吉岡荒太が吉岡彌生の夫であったことから、医療界における吉岡家のネットワークを強化する役割も果たしていました。

彼の生涯は、単なる地域医療の提供にとどまらず、医療環境の向上や、医学を志す若者の育成にも力を入れたものでした。その功績は、彼の家系にも受け継がれ、後に娘の岩本薫、孫の岩本絹子といった人物へと引き継がれていきます。彼の努力と情熱が、医学の家系としての吉岡家の礎を築いたことは間違いありません。

外祖母:吉岡俊子(2親等)

吉岡俊子は、岩本絹子の外祖母にあたり、佐賀県東松浦郡入野村の医師の家系に生まれました。彼女についての詳細な記録は多く残されていませんが、夫である吉岡松蔵とともに、家庭を支えながら医療の道を歩む家族を支援した存在でした。

当時の女性は、現在ほど社会で活躍する機会が多くなかったものの、医師の家庭においては、家業の補佐や地域の人々との関わりが重要な役割を果たしていました。吉岡俊子もまた、家族を支えながら、医療に従事する夫や子供たちを陰で支援し続けたと考えられます。

特に、彼女の娘である岩本薫は、東京女子医科大学を卒業し、内科・小児科・産婦人科医として活躍しました。そのような優秀な医師を育てた背景には、吉岡俊子の教育や家庭環境が大きく影響していた可能性があります。

また、医師の妻として、患者や地域住民との橋渡しの役割を果たしていたことも考えられます。明治・大正時代の日本では、医師が家庭と医療の両立を果たすには、家族の協力が欠かせませんでした。医療の世界を支える家族として、吉岡俊子もまた、影ながら重要な役割を担っていた人物の一人だったといえるでしょう。

母:岩本薫(旧姓:吉岡)(1親等)

岩本薫は、岩本絹子の母であり、吉岡家の血を引く医師の家系に生まれました。彼女は東京女子医科大学を卒業し、内科・小児科・産婦人科の医師として活躍しました。医学の道を歩むことになった背景には、吉岡家の長い医療の歴史が影響していると考えられます。

彼女が医師として活動した時代は、女性医師がまだ少なく、特に産婦人科や小児科の分野では社会的な役割が大きかった時代でした。女性の医師は、妊産婦や子どもたちに寄り添う存在として重要視されることが多く、岩本薫もその役割を果たしていたと考えられます。

具体的な活動内容についての詳細な記録は少ないものの、彼女は単に診療を行うだけでなく、医療を通じて社会に貢献し、地域の健康管理にも尽力したとみられます。また、東京女子医科大学の創立者である吉岡彌生と同じ家系であることから、医療教育にも関心を持ち、後進の指導にも関わっていた可能性があります。

彼女の影響は娘である岩本絹子にも受け継がれ、医学の家系としての伝統は続いていきました。医学に対する強い意志と、患者に寄り添う姿勢は、次世代へと引き継がれているのです。

父:一般の方(1親等)

岩本絹子の父についての詳細な情報は、公に知られていません。しかし、彼の存在は、岩本絹子やその家族の人生に影響を与えたことは間違いないでしょう。一般的に、医師の家系においては、配偶者の支えが重要となることが多く、岩本絹子の父もまた、家族を支える役割を担っていたと考えられます。

医学の家系における父親の役割は、必ずしも医療従事者としての活動に限定されるものではありません。例えば、家庭を経済的に支えたり、教育において指導的な役割を果たしたりすることもあります。岩本絹子の父も、妻である岩本薫が医師として活躍できるよう、家庭を支える立場にあったのではないでしょうか。

また、もし彼が医療関係者ではないとすれば、異なる分野での専門性を持っていた可能性もあります。医師の家庭では、研究職や教育関係者、あるいは実業家など、医学とは異なる分野の職業を持つ父親がいることも珍しくありません。そうした背景が、家族の多様な価値観を形成し、岩本絹子の成長にも影響を与えた可能性があります。

具体的な人物像については多くの情報が残されていないものの、彼の支えがあったからこそ、岩本薫や岩本絹子が医学の道を歩むことができたと考えられます。家族の中で果たしていた役割を想像することで、彼がどのような人物だったのかを垣間見ることができるでしょう。

本人:岩本絹子

岩本絹子は、医師の家系に生まれ、医学や医療に関する活動を続ける人物です。彼女の家系は代々医師を輩出しており、その伝統を受け継いでいます。特に、母である岩本薫は東京女子医科大学を卒業した医師であり、外祖父の吉岡松蔵も地域医療に尽力した人物でした。このような背景のもと、岩本絹子もまた医学の道を歩んでいる可能性があります。

彼女が注目される理由のひとつに、その家系の影響力が挙げられます。岩本家と吉岡家は、医学界で長年にわたって重要な役割を果たしてきました。特に、東京女子医科大学の創立者である吉岡彌生とは縁が深く、一族として医学の発展に寄与してきた歴史を持っています。岩本絹子も、こうした医療に対する強い思いを受け継いでいると考えられます。

具体的な活動については詳細な情報が限られていますが、彼女の家族構成や背景を見ても、医療や教育の分野に関わっている可能性が高いでしょう。また、医学以外の分野にも関心を持ち、研究や教育活動などにも携わっている可能性があります。彼女がどのような形で社会に貢献しているのか、今後の動向が注目される人物の一人です。

岩本絹子と親戚関係の人物について

- 義大伯母:吉岡彌生(3親等)

- 大伯父:吉岡荒太(3親等)

- 大叔父:吉岡正明(3親等)

- いとこ:吉岡博人(4親等)

- いとこ:吉岡博光(4親等)

- いとこ:吉岡俊正(4親等)

- いとこ:吉岡守正(4親等)

義大伯母:吉岡彌生(3親等)

吉岡彌生は、東京女子医科大学の創立者であり、日本の女性医学教育の発展に大きく貢献した人物です。彼女は、岩本絹子の義大伯母にあたり、吉岡家の医療の伝統を支えた重要な存在です。彼女が医学教育に情熱を注いだ理由のひとつは、女性が医療の現場で活躍できる環境を整えることでした。

吉岡彌生は1871年(明治4年)12月9日、現在の静岡県掛川市で生まれました。当時、日本では女性が医師として活躍することが困難な時代でしたが、彼女は東京女子医学校(現在の東京女子医科大学)を創立し、女性医師の育成に尽力しました。その背景には、母親が出産時に十分な医療を受けられなかったという自身の経験が影響していたといわれています。

1900年(明治33年)、彼女は東京に女子医学校を設立し、女性が医療の分野で活躍できる場を広げるために活動しました。その後も医学教育の充実を目指し、学生のために寄宿舎を建設するなど、学問に集中できる環境作りに取り組みました。戦時中も病院を開設し、多くの女性医師を育てることに貢献したことは特筆すべき功績です。

彼女の影響は吉岡家にも及び、医療に従事する家族が多く生まれるきっかけとなりました。岩本絹子にとっても、吉岡彌生の存在は、医学の家系としての誇りを感じさせる大きな影響力を持つ人物だったと考えられます。

大伯父:吉岡荒太(3親等)

吉岡荒太は、吉岡家の医療の伝統を受け継ぎ、医師として地域社会に貢献した人物です。彼は岩本絹子の大伯父にあたり、吉岡彌生の夫としても知られています。彼の存在があったことで、吉岡家の医療活動はより広がりを見せ、特に女性医学教育の分野で大きな影響を与えました。

彼は1866年(慶応2年)に生まれ、医師としての道を進みました。当時、日本の医療は西洋医学の導入が進んでいましたが、地方ではまだ十分な医療環境が整っていなかったため、彼のような医師の存在は地域にとって不可欠でした。彼は静岡県で医療に携わりながら、東京においても医学教育に関与し、吉岡彌生を支える役割を果たしました。

特に、東京女子医学校(現在の東京女子医科大学)の設立に際しては、夫として彌生の活動を全面的に支援しました。学校の運営や資金調達、学問的な指導など、彼の貢献は多岐にわたります。また、彼自身も医師としての経験を生かし、医療の発展に寄与しました。

吉岡荒太は、単に医師としての役割を果たしただけではなく、医学教育や社会福祉の発展にも寄与した人物でした。彼の支えがあったからこそ、吉岡彌生の功績が実を結び、東京女子医科大学が発展していったのです。彼の存在は、岩本絹子の家系においても重要な意味を持つ人物のひとりといえるでしょう。

大叔父:吉岡正明(3親等)

吉岡正明さんは、岩本絹子さんの大叔父にあたり、吉岡家の医療の伝統を受け継いだ人物です。彼は医師として活躍し、地域医療の発展に貢献しました。吉岡家は代々医師の家系であり、その中でも正明さんは、医療に関わる家系の流れを支え続けた一人です。

人物像

吉岡正明さんは、佐賀県東松浦郡入野村(現在の唐津市肥前町)を本籍とする吉岡家に生まれました。医師として地域医療に携わり、多くの人々の健康を支えてきたと考えられます。医療に従事するだけでなく、地域の人々とのつながりを大切にしながら、長年にわたり医療の道を歩んできました。

仕事

彼の医療活動についての詳細な記録は多く残されていませんが、当時の地方医療の状況を考えると、地域密着型の医療を提供していた可能性が高いです。特に、日本の近代医療が発展する過程において、地方における医師の役割は非常に重要でした。吉岡正明さんもまた、地域の人々に信頼される医師として、その責務を果たしていたことでしょう。

家族関係

吉岡正明さんは、吉岡家の一員として、東京女子医科大学の創立者である吉岡彌生さんとも親戚関係にあります。彼の兄弟や親族の多くが医療関係者であり、医学の伝統を守り続ける家系の中で育ちました。彼の活動が次世代にも影響を与え、後の吉岡家や岩本家の医療関係者へと受け継がれていったと考えられます。

いとこ:吉岡博人(4親等)

吉岡博人さんは、岩本絹子さんのいとこにあたり、吉岡家の一員として知られています。彼の詳しい活動内容についての情報は多くありませんが、家系の流れを考えると、医療や教育などの分野に関わっていた可能性があります。

彼の家族は、代々医療に従事する人が多く、医師や研究者、教育者として社会に貢献してきました。そのため、博人さんもまた、何らかの形で医学や教育に関わる道を歩んでいたのではないかと推測されます。

吉岡家は、佐賀県を本籍としながらも、東京やその他の都市でも医療や教育に関わる人々を輩出してきた歴史があります。博人さんもまた、そうした家系の一員として育ち、家族の伝統を受け継いでいたと考えられます。

吉岡博人さんについての詳細な情報は少ないものの、彼の存在は吉岡家の一員として重要な位置を占めています。彼の活動や家族関係については、今後さらに詳しく調査することで、新たな事実が明らかになるかもしれません。

いとこ:吉岡博光(4親等)

吉岡博光さんは、岩本絹子さんのいとこ(4親等)にあたる人物です。吉岡家は代々医療に関わる家系であり、彼もまたその流れを受け継ぐ一員として知られています。具体的な経歴や職業についての詳細な記録は多く残されていませんが、吉岡家の影響を受け、何らかの形で社会に貢献していた可能性が高いです。

人物像

吉岡博光さんの生まれた時代や背景についての詳細な情報は不明ですが、吉岡家の一員として育ち、家族との関係性を大切にしていたことは間違いないでしょう。吉岡家は、医師や教育者を輩出する家系として知られ、彼の親族にも医学の道を進んだ人物が多くいます。そのため、彼もまた家族の影響を受け、何らかの分野で活躍していたと考えられます。

家族関係

吉岡博光さんは、吉岡俊正さんや吉岡博人さんと同じく、吉岡家のいとことして親族関係を築いていました。親族同士の結びつきが強い吉岡家では、家族のサポートが重要視されることが多く、彼もまた家族の一員としてその伝統を受け継いでいたとみられます。

詳細な活動についてはさらなる調査が必要ですが、吉岡家の伝統とつながりを考えると、彼の存在もまた一族の中で大切な位置を占めていたことは間違いありません。

いとこ:吉岡俊正(4親等)

吉岡俊正さんは、岩本絹子さんのいとこ(4親等)にあたる人物です。彼もまた吉岡家の一員として知られ、代々医療に携わる家系の中で育ちました。詳細な職業や経歴についての記録は限られていますが、医療や教育の分野に関与していた可能性があります。

人物像

吉岡俊正さんが育った吉岡家は、佐賀県を本籍とする医療家系として知られています。医師や医学研究者が多く、代々医療の発展に貢献してきました。そのため、彼もまた医療や科学の分野に携わっていた可能性が考えられます。

家族関係

吉岡俊正さんは、いとこである吉岡博光さんや吉岡博人さんとともに、吉岡家の次世代を担う存在でした。吉岡家の親族関係は密接であり、家族同士のつながりを大切にしていたことがうかがえます。

今後さらに情報が明らかになれば、彼の具体的な活動や影響力についても詳しく知ることができるでしょう。彼の存在は、吉岡家の歴史の中で重要な位置を占めていたといえます。

いとこ:吉岡守正

吉岡守正さんは、岩本絹子さんのいとこ(4親等)にあたる人物です。吉岡家は代々医療や教育に関わる家系であり、多くの医師や研究者を輩出してきました。吉岡守正さんについての詳細な情報は限られていますが、その家系の影響を受け、社会に貢献する道を歩んでいた可能性が高いです。

人物像

吉岡守正さんが生まれた年代や背景についての具体的な記録は少ないものの、吉岡家の一員として、家族の価値観や伝統を受け継ぎながら育ったと考えられます。佐賀県東松浦郡入野村(現在の唐津市肥前町)を本籍とする吉岡家は、地域医療や教育の発展に貢献してきました。そのため、彼もまた医療・学術の分野で何らかの役割を担っていた可能性があります。

家族関係

吉岡守正さんは、いとこにあたる吉岡博人さん、吉岡博光さん、吉岡俊正さんと同じく、吉岡家の次世代を担う一員でした。吉岡家の親族同士の結びつきは強く、家族同士の支え合いが重視されてきました。その中で、彼もまた家族とのつながりを大切にしながら、社会に貢献していたと考えられます。

具体的な職業や功績についてはさらなる調査が必要ですが、吉岡家の伝統を受け継ぐ人物として、その存在は一族の歴史の中で重要な意味を持っていたことは間違いありません。

岩本絹子のご先祖様・歴史上の人物

- 鷲山養齋

- 山崎巌

鷲山養齋

鷲山養齋さんは、江戸時代末期から明治時代にかけて活躍した医師であり、漢方医学の発展に寄与した人物です。彼は東京女子医科大学の創立者である吉岡彌生さんの父であり、医学の家系である吉岡家の礎を築いた重要な存在です。彼の医療に対する姿勢や教育への熱意は、後の世代に大きな影響を与えました。

人物像

鷲山養齋さんは、江戸時代後期に生まれました。当時の日本は、西洋医学の導入が進む一方で、漢方医学も根強く支持されていた時代でした。彼は、医師として地域の人々の健康を支えながら、次世代の医師を育成することにも力を入れていました。その医療哲学は娘の吉岡彌生さんにも受け継がれ、彼女が東京女子医科大学を創設する際の思想的な基盤となったといわれています。

仕事

鷲山養齋さんは、漢方医学を中心に治療を行い、地域の医療を支えていました。当時の日本では、漢方医学と西洋医学が並行して発展しており、医師たちはどちらの医学を採用するか選択を迫られる場面も多かったといわれています。しかし、彼は伝統的な漢方医学を重視しながらも、新たな医療技術の導入にも関心を持っていた可能性があります。

家族関係

彼の家族は、医療の分野で大きな影響を与え続けています。娘の吉岡彌生さんは、女性医師の育成に尽力し、日本における女子医科教育の発展に貢献しました。また、孫やひ孫にあたる世代も医学の道を歩んでおり、その影響は現在まで続いています。彼の医療への信念と教育への情熱は、後世に受け継がれる形で日本の医学界に深く根付いているのです。

山崎巌

山崎巌さんは、日本の政治家であり、戦前・戦後を通じて日本の行政改革や地方自治の発展に貢献した人物です。彼は、内務官僚としてのキャリアを積んだ後、衆議院議員となり、日本の政治の中枢で活躍しました。吉岡家とは親族関係にあり、その影響は広範囲に及んでいます。

人物像

山崎巌さんは、1894年(明治27年)に生まれました。彼は学問に励み、内務省に入省後、地方行政の実務を担当しました。当時の日本では、地方自治制度が発展途上であり、彼のような官僚が各地域の行政運営を支える役割を果たしていました。特に戦後は、地方行政の近代化に尽力し、地方分権を推進する政策にも関与していたとされています。

仕事

山崎巌さんの政治キャリアは多岐にわたります。彼は内務官僚としての経験を活かし、地方行政の整備に尽力しました。戦後は衆議院議員として活躍し、地方自治法の制定などにも関与しました。また、彼は日本の戦後復興政策にも携わり、公共事業の推進や地方財政の安定化に尽力しました。

彼の政策の特徴としては、地方分権の推進、官僚制度の改革、社会福祉の充実などが挙げられます。特に、地方自治に関する法整備では、日本の政治体制をより民主的なものにするための取り組みを行いました。彼のこうした活動は、日本の戦後政治において重要な役割を果たしました。

家族関係

山崎巌さんは、吉岡家と親族関係にありました。吉岡家は医学の分野で活躍する家系ですが、山崎家は政治や行政の分野で影響力を持っていました。こうしたつながりは、日本の医療行政や公衆衛生政策にも間接的な影響を与えた可能性があります。彼の政治的な活動と吉岡家の医療の伝統が交差することで、より広範な社会貢献が実現されていったと考えられます。

山崎巌さんの功績は、地方自治の発展や行政の近代化に大きく貢献したものであり、現在の日本の行政制度にもその影響が残っています。彼の政治活動を振り返ることで、日本の戦後政治の発展の過程を知ることができます。

まとめ

- 吉岡玄白:高祖父(4親等) – 江戸時代の医師で、医学の発展に貢献

- 吉岡玄雄:曾祖父(3親等) – 明治・大正期の医師で、地域医療や政治にも尽力

- 吉岡松蔵:外祖父(2親等) – 内科医として地域医療を支え、後進の育成にも尽力

- 吉岡俊子:外祖母(2親等) – 医師の家系を支え、家庭を守った人物

- 岩本薫:母(1親等) – 内科・小児科・産婦人科医として活躍

- 一般の方:父(1親等) – 詳細な情報は不明

- 岩本絹子:本人 – 医療の家系に生まれた人物

- 吉岡彌生:義大伯母(3親等) – 東京女子医科大学を創立した女性医学教育の先駆者

- 吉岡荒太:大伯父(3親等) – 医師であり、吉岡彌生を支えた人物

- 吉岡正明:大叔父(3親等) – 地域医療に貢献した医師

- 吉岡博人:いとこ(4親等) – 詳細情報不明、吉岡家の一員

- 吉岡博光:いとこ(4親等) – 詳細情報不明、吉岡家の一員

- 吉岡俊正:いとこ(4親等) – 詳細情報不明、吉岡家の一員

- 吉岡守正:いとこ(4親等) – 詳細情報不明、吉岡家の一員

- 鷲山養齋:先祖 – 漢方医学の発展に貢献した医師

- 山崎巌:親族 – 政治家として地方行政の発展に尽力